川观新闻记者 熊晓雨

2025年2月,川观新闻记者联系上陈正邦(化名)时,还有不到一周,就到他的“答辩”日。主考官是他7岁儿子。前段时间,他常要回应儿子突然的提问,比如“冈本是什么?”7岁小孩不知从何得知,也不分场合发问。陈正邦决定,给儿子上一堂完整的性教育课。

妻子蒋申(化名)一度嘲笑他,“你一个从业十三年的医生居然被7岁小娃‘收拾’了。”不过她很快便“笑不出来”。负责研究市售书籍的她,难以找到“不狭隘、能理解、讲清楚、适度且全面”的性教育儿童读物。她想问,为什么不由学校把握“全面”和“尺度”的边界。

于是,他们开始向外求助,参加培训讲座或公益活动。回溯陈正邦一家的“性教育调研”,川观新闻同步调查发现,在成都,为了使性教育“落地”,一些人正在探路。

成都市玉林东路社区,胡燕子推广“性教育夜校”。熊晓雨 摄

成都市玉林东路社区,胡燕子推广“性教育夜校”。熊晓雨 摄

一个成都家庭的性教育调研

把“10岁才准备进行的性教育课提前到7岁”,这是陈正邦没有想到的。在成都某医院工作多年的他,一直认为10岁才是小孩懵懂知事的年纪。直到某天,7岁的儿子突然问他,“为什么昨天晚上,路上有那么多卡片,(上面的人)还只穿一点衣服?”

起初,陈正邦不懂儿子想表达什么。直到数月后,有一次陈正邦走在路上,忽然一个骑摩托车的黑衣男子从他身边呼啸而过并撒下一堆涉黄“小卡片”。他猛地发现,“如果我不先教孩子如何理解性,淫秽色情可能就会占了先。”从那之后,他十分留意儿子会提出哪些关于性的问题。

按照他对7岁小孩的理解,这些问题似乎都有些“超纲”。比如“学校有人竖中指表示啥?”“冈本是什么东西?”甚至,儿子告诉他,一些学生流行“张腿撞门”的恶作剧。他开始意识到,青少年接收信息的渠道如此多元,而“中国父母”竟还认为“孩子还小,啥也不懂”。

陈正邦把儿子的性教育提上日程。但他首先想弄明白,学校和家庭应当如何分工?养育高年级段孩子的朋友告诉他,“学校几乎没有,除非你相信一两节班会课能教明白。”在自行“备课”时,成都玉林东路社区的“性教育夜校”,引起陈正邦的注意。

这所“夜校”,就开在玉林东路社区的路边,对着居民日常休闲的小广场。项目发起人胡燕子介绍,夜校是其儿童教育与保护项目的组成部分。她在成都玉林社区开办童年秘密档案馆,以此作为中间工作站,联合社区两委、高校、医院、艺术家、司法工作者等,通过展览、共学课堂、动画绘本、亲子戏剧和儿童剧目等形式促进未成年人保护。

有媒体评价其为“中国第一个性教育社区”,成都独有的土壤十分关键。“成都的社会组织网络建设,可能在全国都是做得最好的之一。”胡燕子讲述,在成都,她更容易找到跨专业合作者,比如未成年人保护与发展联合会或应用心理学研究会等都能各自提供不少的专业资源。她坦言,即使调研过深圳、上海等一线城市,“想找到成都这样的行动网络不算容易”。

去年9月和11月,蒋申带着儿子走进这所“夜校”。和蒋申共同参与夜校项目的家长告诉她,自己或孩子都曾遭受言语侵犯、动作骚扰。一些家长甚至发现,自己闭口不谈性,但学生之间会传“小黄书”。他们参与夜校,是为了改变“掩耳盗铃”的教育方式。

蒋申后来把夜校归纳成两个重点:防性侵教育、帮家长脱敏。课程组织者将“大灰狼与小红帽的故事”改编成不同的防性侵版本,现场家长扮演不同角色并即时反应。即便是成年人,饰演小红帽的家长遭遇坏人“大灰狼”侵犯时,也不知道如何推开那双手。现场家长还给蒋申分享了另外的组词游戏体验。先写下诸如“热情”“勇敢”等美好的词汇,再抽取性器官卡片,组词成自己的代号,那位家长的代号就叫作“热情的阴茎”。作为医生的陈正邦很清楚游戏的意义,大胆谈“性”始终是性教育的第一步。

不过一个有趣的现象是,主导家里性教育计划的陈正邦并未走进夜校。夜校里也大多是母亲、奶奶等女性长辈。

缺位的学校性教育

陈正邦一家觉得,社区推广性教育的模式远远不够。他们想要一个系统的性教育模式。“问题仍然出现在学校上,他们不需要做些什么吗?”

成都大学心理学教授、四川省青少年性教育普及基地主任苟萍同样认定,青少年性教育的全面普及,必须依靠行政力量自上而下地推动。她阐释为,性教育进课堂“校长不拦就不难”。推广性教育十余年,但凡学校邀请她和团队为学生授课、组织家庭性教育讲座,家长不会不来。“只有学校是青少年最聚集的地方,也是最方便对其开展教育的场所。”

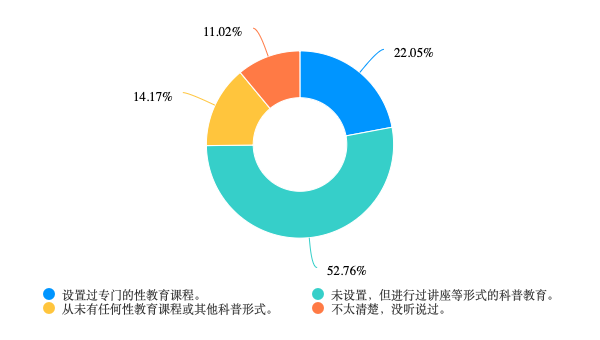

川观新闻“儿童性教育推广普及情况”问卷调查

而实际情况是,学校在性教育中的角色并不清晰。川观新闻记者回收的153份“儿童性教育推广普及情况”有效问卷中,仅28位、两成受访者表示,其子女所在学校设置过专门的性教育课程;超五成受访者称学校性教育多以科普讲座形式开展。而在回答“您所在地的儿童性教育推广如何”的问题时,只有一位IP为广东东莞的受访者表示“还可以”,其他均为“不好”“较少”,谈及原因,不止一位自称教师的人填写道,“会被投诉”。

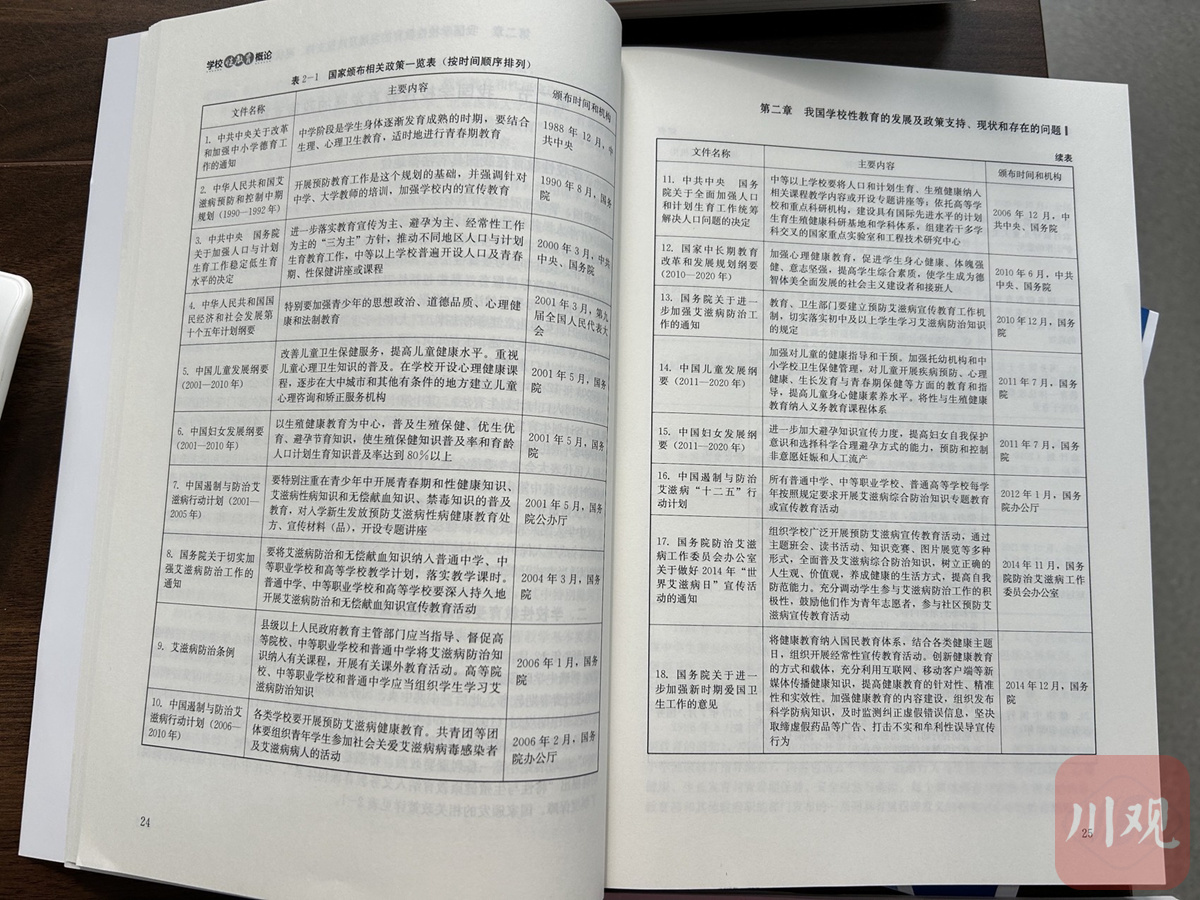

苟萍团队整理的部分性教育法规文件。熊晓雨 摄

苟萍团队整理的部分性教育法规文件。熊晓雨 摄

一些受访家长认为这与行政力量的“滞后推动”甚至“不重视”有关。苟萍并不认同。由她主编、2024年1月印刷出版的《学校性教育概论》一书,整理罗列出29项国家颁布和50项教育部等政府部门颁布的与性教育有关的法规文件。“相反,我国十分重视青少年性教育,教育部也通过许多文件对学校性教育提出了具体要求,但这些与性教育有关的内容因为散见于各个文件之中,在执行层面容易导致模糊化、边缘化。”苟萍谈道。

川观新闻记者依次查阅这79项政策规定,一个关键发现是,性教育的课时规定似乎可有可无。教育部2008年12月发布的《中小学健康教育指导纲要》曾明确健康教育 “每学期应安排6—7课时”。然而不到三年,2011年1月,同样是教育部制定、发布的《义务教育体育与健康课程标准》就模糊了课时要求,转而以“每学年保证开展一定时数”的说法代替。但2011年底、2012年教育部及其他部门发布的相关政策中,又出现了“每学期6—7课时”等具体表述。此后十余年间发布的多项政策不再提起“课时安排”。

课时政策规定的可有可无,某种程度上导致了学校执行的可有可无。四川成都、德阳、遂宁、宜宾,广东深圳、湖南长沙6地近10位受访老师对记者表示,“课改压力、素质教育压力、应试教育压力都不小,既然性教育没有明确的课时要求和考核指标,学校和老师自然都不愿意再加重负担。”

另一个困境则是课程设置的不明确。2021年6月1日,“性教育”首次被新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》纳入其中。同年10月,教育部出台《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》。该指南建议将性教育相关内容分解到生物学、道德与法治、综合实践等多门学科中,但各学科如何教学并无具体规范。因此,性教育实际工作主要由班主任、心理健康老师担任,大多在主题班会开展。遂宁某中学班主任严琴表示,每学期会为学生上1次心理健康班会,但她“不知道到底要给学生教哪些内容,最多重申几次不要早恋”。

率先建起统一的本土教学框架

学校性教育缺位的情况或许将在成都发生转变。

2024年,在中国政府采购网公示的28个成都市教育局采购项目中,当年7月10日发布的一则成交信息有些许“特殊”,关乎“成都市中小学(幼儿园)性健康教育纲要(标准)”的制定与开发。

“成都市中小学(幼儿园)性健康教育纲要(标准)”项目成交公告。网页截图

“成都市中小学(幼儿园)性健康教育纲要(标准)”项目成交公告。网页截图

川观新闻了解到,此纲要一旦正式启用,或将成为全国首个由教育行政部门牵头制订并发布使用的学校性健康教育纲要。

中标半年多,苟萍带领团队开发的“成都市中小学(幼儿园)性健康教育纲要(标准)”基本完成。她透露,纲要(标准)计划分高中、初中、小学、幼儿园和培智学校五个不同的学段和类型,详细指导各类学校在各年龄段的性教育教什么、如何教。

而纲要在学校执行上的设置,某种程度体现苟萍的性教育观。她觉得,性教育重点在“育”,而非仅是教学。教学是一门学科,但教育是育人。她强调,具体实施上,无需学校设立专门课程,而是设定好将哪些内容融入某门已有课程。同时,不用额外建立单独的师资力量,而是由学校整合学科教师、班主任、校医甚至校外力量来合作完成。

陈正邦一家曾向学校建议,能否设立专职的性教育老师或独立课程,班主任回答“很为难”。苟萍觉得这在目前并不现实。她所在的成都大学是国内唯一培养性教育专业师资的学校,但也仅仅是辅修专业。过高的门槛和顾虑反而会导致性教育无法普及。

况且,每一位老师都会遇到不同的性教育场景。她曾接到多起教师求助。一些十分寻常的词汇诸如“高潮”“短小”,甚至是“大漠孤烟直,长河落日圆”一类诗句,都可能引发学生产生“性联想”而在课堂起哄,常令他们手足无措甚至生气。

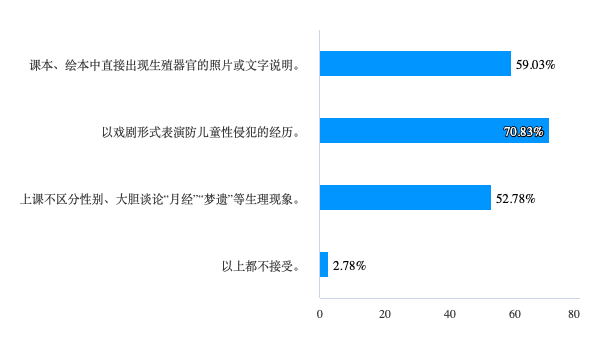

川观新闻问卷调查发现,性教育课程尺度问题备受家长关注。

可以预料到,开发统一纲要的争议不会小。孩子的性教育能否走在家长前面,是一个挑战。川观新闻回收的153份有效问卷中,近五成家长表示,支持学校设置性教育课程但需注意尺度,四成左右家长不接受课本出现生殖器官照片或文字说明、不区分性别谈论“月经”“梦遗”等生理现象。一位受访家长告诉记者,目前她仍在使用“小蝌蚪”一类词汇与成人对话。

问卷最后一题,记者请受访家长或老师填写建议。很多人写下“希望知道正确的性教育是什么”。没有接受过完整性教育的当代父母,开始期待给孩子一个全面认识“性”、认识“自我”的教育。“不再谈‘性’色变后,思考性教育的规范标准,这才是进步的表现。”陈正邦说道。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

的确配得上称为一种良好的教育探索。不要去扼杀青少年的求治,你越是他越想知道,而他自己去寻找的答案未必是正确答案,反而可能导致误入歧途。希望探索性教育的先锋们把这条路走通。

向陈正邦这样的家长、胡燕子这样的青少年性教育课程开启的先行者致敬!当下这个时孩子们接触性知识的渠道太多了,的确需要给予他们更正确的引导。

谈性色变,视性为洪水猛兽,这似乎是我们的传统,性教育缺失,性知识缺乏是个普遍存在的问题,包括男女老少,建议将性教育从家长开始,先培训父母,先培训即将步入婚姻的男女,家长和成年人科普好的基础上,才能教育引导好孩子!

今天的父母不要认为“孩子还小,啥也不懂”,今天的小孩是“小孩不小,啥都是懂又非懂”。

太胆谈性后,教育又前进一步。

正确对待