“美,很易消逝,艺术的使命是挽留。”(川观新闻记者 余如波 摄)

“美,很易消逝,艺术的使命是挽留。”(川观新闻记者 余如波 摄)

川观新闻记者 余如波

一位已故画家的“新作展”,成为今年成都的一大文化热点。

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”,日前在成都美术馆拉开帷幕,以超过2000平方米的展陈空间,呈现了黄永玉先生90岁以后创作的217件(组)新作,带领观众和“老顽童”一起笑对人生。

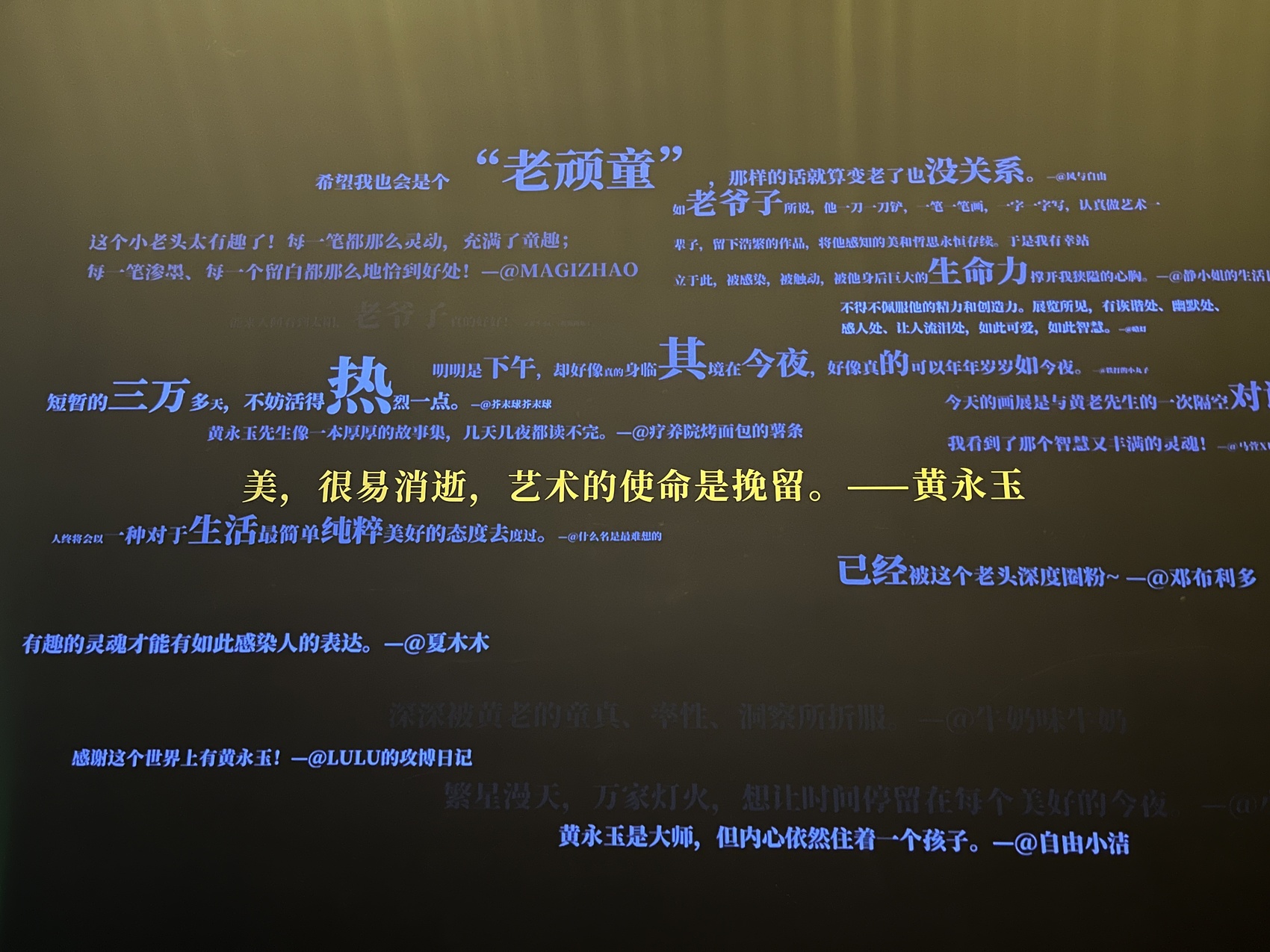

“美,很易消逝,艺术的使命是挽留。”在95岁创作的《水仙图》题跋末尾,黄永玉用朱笔在画纸边缘写下这行文字。此次展览也特意在结尾处,将这句充满诗意的跋语,以醒目的金色投影在展墙上。

在这里,黄永玉似乎并未远去。“一个百岁老人的新作展,本身就代表着时间。我们希望观众来这里,不只是瞻仰一个伟大的艺术家,也通过艺术家的眼睛、艺术家的作品看到自己,让自己的人生获得一个更轻盈的可能。”成都市美术馆策展人、本次展览策展人之一曹筝琪娜表示。

“新上任的老人”为自己策展

“人们用好奇的眼光,盯我身上的每一部分,发皱的双手和颤抖的步伐。吃饭时老打翻饭碗,满身衣服是板烟烧的洞眼。低头看一行书,抬头就忘得干干净净。爱情和我这么遥远,仇恨像一缕轻烟……”

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”展厅入口处,一首创作于1980年的《假如我活到一百岁》,为观众描摹出他想象中的百岁光景;展览本身,则勾勒了晚年黄永玉艺术、生活、思想的真实状态。

黄永玉新作展原本计划为黄永玉百岁生日而做,然而遗憾的是,2023年6月13日,黄永玉在99岁高龄时去世。“‘遗憾’可能主要是对我们,对于他来说,生命已经非常饱满和充盈。”曹筝琪娜说。

展览现场的黄永玉塑像(川观新闻记者 余如波 摄)

展览现场的黄永玉塑像(川观新闻记者 余如波 摄)

新作展的命名,也来自黄永玉本人。他曾表示,自己不喜欢做回顾展,要做一个新作展。“可以说这个展览的立意和作品选择是黄老先生自己做的,说我是策展人,还不如说他生前为自己做了策展。”曹筝琪娜介绍,所有参展作品都是黄永玉90岁之后创作的,现场展出了200多件,但实际上他在这个年龄阶段的创作不止于此。

此次展览虽以时间为主要线索,却没有以线性的视角具体展开,而是创造性地提出“六幕时间的剧”策展理念,即“新上任的老人”“看山还是山”“笔尖的快与慢”“时间是那么地飞快流逝”“这些忧郁的碎屑”和“终幕:今夜”。也就是说,展览将“90岁以后的黄永玉”作为切片,不断去回顾他整个人生的历程,以此作为观察黄永玉及其艺术的一个视角。

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”展览现场(成都市美术馆 供图)

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”展览现场(成都市美术馆 供图)

在展览开头的“新上任的老人”中,黄永玉就借助策展人的视角,通过90岁以后的作品向观众作“自我介绍”:自己的太奶奶、童年的荠菜、儿时的行囊、青年的故友、中年时喂养的小猴子,以及历年生日的场景,皆可入画。在他97岁所画的《行囊》题跋中,黄永玉回忆道:“在上海,一个老人家开我的玩笑说:看这小瘪三,讨饭还背满口袋书,还有十几斤重的磨刀石。”其实,口袋里还装着木刻版、木刻刀、笔墨纸砚和颜料盒,他因此感叹,“那时候一个孩子在外,自己要养大自己、教育自己,真不容易。”

不过,他并不沉湎其中,“一个人还在写,还在画,不病不残,明天之后还有明天,事做不完,哪有空去做回顾?”对于衰老,他是坦然甚至欣慰的,因为那意味着以一种新的姿态去体验没有体验过的人生。正如黄永玉所言:“每一代的老人都年轻过,因此,对我们老人所不熟悉的未来,我们无须忌妒。我们是新上任的老人,有权对未来也进行学习和认识。”

理解黄永玉作品关键在“读”

黄永玉新作展所使用的展厅,此前曾举办过不少同类展览。但很多网友表示,参观黄永玉新作展花费的时间恐怕是最长的,至少需要两三个小时。其中一大原因,就是黄永玉的画上有海量文字。此次展览每件作品下方都有一个二维码,观众用手机扫码便能获取相应作品上的文字。

“怎样欣赏、理解黄先生的作品,我觉得不仅仅是看,关键在于读——读懂他在画上的题字。”荣宝斋原副总经理、国家文物鉴定委员会委员雷振芳就表示,黄永玉是很注重在画上题字的,他的水墨画、彩墨画,大多题有几十字、几百字,最多的竟有几千字。这在历来的绘画作品中是少见的,也成了他特有的绘画风格,“文叙画,画衬文”,开启了一种新的风貌。

只一个饮字了得,纸本设色,2019年(成都市美术馆 供图)

只一个饮字了得,纸本设色,2019年(成都市美术馆 供图)

这些文字,往往体现了黄永玉对社会、文化、历史、艺术等话题的独特思考。

在一幅名为《中国画》的中国画中,他用简笔勾勒了一只帆船,船上有两个人影,简约到了极致。黄永玉在空白处写道:“中国画跟外国画不同,没画水有水,没画山有山,没画人有人。可以看到人的感情交流,可以看到没有人的人,有欢聚,有悲离。如果想得宽,天下事无不可想者。”

曹筝琪娜说,黄永玉当时画这幅画,主要目的是向一位年轻朋友解释“中国画是什么”以及“如何理解中国画”。在她看来,这也体现了黄永玉对历史的态度,“他从来不说历史的真实是什么,一定要去表现什么,因为他不是一个历史学家。他感知到的是什么,历史的真实就是什么。”

中国古代有“洞中方七日,世上几千年”的故事,黄永玉为此画过不止一幅作品。他认为这种故事只是人们说来玩、说来应景,说者和听者都不相信确有其事,还调侃道“洞中方七日,世上一星期”。在他看来,如果真有人“穿越”到未来,除了科研机构、媒体感兴趣之外,这样“活化石”一般的人,“孤孤单单,如何过日子,以何为生,度日求职都成为新问题。”

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”展览现场(成都市美术馆 供图)

“如此漫长·如此浓郁——黄永玉新作展”展览现场(成都市美术馆 供图)

雷振芳说,黄永玉能在作品中集“文、书、画”于一体,与他一生喜爱读书有关。“中外古今书籍,只要有兴趣都会认真阅读,吸收其中的精华,并根据自己的理解在绘画创作中发挥。”此次展览中有关《庄子》内容的作品,是黄永玉九十五六岁时所作,可见他晚年仍在孜孜不倦地读书。

除了绘画之外,写作也是黄永玉非常重要的创作方式。很多网友开玩笑说黄永玉是一个喜欢“碎碎念”的小老头,他作品里蕴含的信息非常多。“所以,当大家看过这个展览,再去看黄永玉写的散文、游记,然后再回到这个展览,可能又会对他有不一样的认识和了解。”曹筝琪娜说。

观察和体味“时间变化的痕迹”

了解黄永玉的人都知道,在他笔下,世间万物皆可入画,而且往往充满令人会心一笑的机趣。“这位‘新上任的老人’,总是细细揣摩并认真度过每一个日子。年岁更替、四季轮转、万物生长,这些时间变化的痕迹,被他用常新的、充满好奇的视角反复观察和体味。”曹筝琪娜说。

比如,每年过生日,黄永玉总会画一张“生日卡”。95岁这年,画上的他拎着两把茶壶,干瘦的身躯、深重的皱纹、稀疏的白发,甚至还有些“衣不蔽体”,题跋上写着“年纪大了,活得好好的,空耗着双手总是愁人的,所以找了这些事来做,您有空请来看看”,还特意在落款处开玩笑说“真诚地辞谢花篮和花圈”。98岁的生日卡上,黄永玉跟几只小猫小狗坐在一块儿,咧嘴露出几颗透风的牙齿,面前的长桌摆满了酒坛、酒瓶、酒杯、酒碗,下方写着“我九十八了,活该请您来万荷堂喝一杯”。

98岁生日卡,纸本设色,2021年(成都市美术馆 供图)

98岁生日卡,纸本设色,2021年(成都市美术馆 供图)

98岁时,他还用中国画画过圣诞老人,让他与自己心爱的猫咪们同处一室,嬉戏玩闹。黄永玉在画中用文字畅想:如果古代的交通像今天那么方便,圣诞老人说不定能和“书圣”王羲之互通书信,成为好友,甚至受邀参加兰亭雅集,“你想那是多好的一场文化交流。”

这种天马行空、诙谐幽默的艺术风格,很大程度上来源于漫画的滋养。“我自小受漫画影响最深,包括成长以后的文化态度,我的世界观也都与其紧紧相连。”漫画是黄永玉在年轻时的动荡岁月中最易直接接触到的艺术形式,后来他刻版画、画国画,都或多或少带着漫画教会他的方法。

这种影响,最直接地体现在黄永玉的生肖题材绘画创作中。每年,黄永玉都会根据当年的生肖,创作一批内容风格各异的专题绘画作品。2019己亥鼠年,他就“脑洞大开”,画下诸如老鼠守仓库、老鼠吃猫、老鼠和猫下棋、老鼠和猫醉酒等“反其道而行”的作品。他还承担过1980年的庚申年“猴票”和2023年的癸卯年“兔票”等生肖邮票设计,引发广泛关注。

此次展览展出了一幅《猴说》,黄永玉“复刻”了“猴票”的经典形象,还写下邮票背后的故事:“此猴原是广州朋友所赠,取名‘依哦’。不料邮票一出,替国家赚了大钱,这是我和依哦原先想不到的……人间对于一只猴子尚有如此热情,真是令作主人的我不知如何过日子才好。”

猴说,纸本设色,2019年(成都市美术馆 供图)

猴说,纸本设色,2019年(成都市美术馆 供图)

这种贴近生活、贴近民众、毫无装腔作势的姿态,让黄永玉被人们深深怀念,让他的作品雅俗共赏。“永玉先生人走了,但他为人为艺术家的形象深深刻在人们的心底。他是大众的代言人,用自己的文笔和绘画抒发他内心对现实的感受。”已故著名艺术史学家、美术评论家邵大箴曾这样评价。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】