潘云贵

《南疆木器》是90后诗人蔡淼挖掘新疆非遗题材的文学力作。这部散文诗集通过对南疆特有的150种木器符号系统书写,展示出南疆器物之美和新疆少数民族同胞的生存艺术、智慧结晶。

在长达4年的光阴里,蔡淼以平民的视角深入南疆生活,汲取这片土地的灵气,在对木器文化的探寻中,融入成长的经验、对生活的热情、对世界的深刻洞察以及独特的审美观,将其一一化为诗行。该书不仅是对南疆木器的诗意描绘,更是对与之相关的所有生命体验的沉思。每一件木器上面,都散发出物性和人性交织的光辉,让人感受到一股股纯真而质朴的力量和南疆特有的非遗文化韵味。

书中展现出众多南疆木器的文化知识,但蔡淼并没有将其写成一部科普说明性的著作,得益于诗人的自觉,拒绝被百科、数据、惯例所安排、裹挟与驯化,而是将美学的感悟和知识的理解巧妙结合,在生命意识上不断进行诗意探索。思想意识之外,是诗人修辞的功力,让一件件木器透过词与词、句与句的独特组成方式,最终出落成散文诗的质地。字里行间,器物仿佛拥有了生命,同时也使人的个体生命在与木器的关联中显得更丰富和完整。

蔡淼在《南疆木器》中首先做到了对自然物性的留存。每件木器在诗人笔下并没有丢失自身的属性,依然保持着原来的生命特性。

如《木杯》中,“梨木,有韧性,无毒,无异味。/无论是滚烫的茶水,还是凛冽的冰泉都不会走形。”写出了木材的质地、毒性和气味;《熨斗》中,“当杏木遇上铁,木头没能逃过酷刑,/它的体内依旧保持一颗杏子的懵懂之心。”提及杏木的来源,是作为果实或种子时的杏子,无论在何种状况下始终保持天然的物性;《木豆》中,“游牧于永恒,交织在清晨与正午。/简洁的信息碎片里注定写满了苍茫的人世。/木豆上的年轮像是一则自荐语,娓娓陈述而来。”则是写到时间的印记——年轮,这些同心环纹记录了树木的一生。

虽是描写事物本身的特性,但蔡淼会摆脱生硬的介绍、说明,或通过修辞,或通过哲思,使语言具有灵动美感,也从中看到他对生命的思考与领悟,对生命有限性及其价值的深刻体认。

文学着重表现的是人的存在,展现人物、人性、人道。蔡淼透过诗歌跟生命接触,透过南疆当地的木器符号,延展出更多意象与视野,以及有关的生命个体或群像。他继承古典诗歌当中缘物写情、托物拟人、借物论理等传统,物象人本,人之情理也藏于物中。

《都塔尔》中,写“热合曼从15岁开始学都塔尔,到现在已经25年了。/他说,木头已经成为他血液里的一部分了,都塔尔就像是自己的另一个‘心脏’。/记忆中的风景不曾改变,每一块木头都有着自己的语言”。《木头房子》里,却从反向角度写“我们住在木头房子里,就住进了松木的心里。/在它的眼里,我们也是一群从远方赶来的小兽”。对照阅读,我们不禁要问:究竟是木头作为人身体中的一部分,还是人住在木头里,是木头的一部分?庄周梦蝶般的古典哲学思维便蕴藏其中。

《炕柜》里的“要相信,当我们凝视着这些炕柜,/其实是在凝视我们自己”,给了我们答案,物我两相照,人造出木器,木器蕴含着人的思维、意识,成为人的缩影。

蔡淼散文诗里诸多这样移情物化的处理,展现着人与自然的融合,充满人文精神,生命意识在其间轻盈流动。

诗人在书里写尽世人无法摆脱的生死别离,南疆人的日常生存图景尽收眼底。如《木碗》中,写“一个怀孕的维吾尔族妇女/已经提前为孩子挑好了食器。/我看着她那又粗又圆的肚子,/像是看到了另一个巨大的碗”,这是关于生育的生活细节,人们通过挑选食器来迎接新生命到来,“碗”的意象一语双关,喜悦、期待与希望都包含其中;《廊檐栏杆花柱》中,写“上旋床,拉开电闸,不断地调整,/摩擦,切割,一根花柱逐渐清晰。/畸形的手在常年的打磨中已经很难复原,/艾则孜的脸上露出幸福的慈祥之光”,这是关于新疆同胞工作的场景,劳动中的繁琐与喜悦跃然纸上,质朴生动;《面盆》中,写“热依木已经快忘记了丈夫的模样,只有双手触摸着木盆的时候她才会心一惊,想起他曾经在边境线上巡防。/只是他从来没有享受过面盆中的美食”,这是关于分别的主题,面盆在其中成为一个记忆的开关、情感的纽带,同时也是一件带着遗憾色彩的木器。

面对死亡的主题,蔡淼展现了对生命两极深刻的本体认知。《木钉》中,“那年,村子里一位五岁的孩子不治身亡,你亲眼看见大人们将一枚长长的木钉钉进儿童棺材里。/那枚木钉真长呀,以至于过了这么多年仍旧长在心底。”以一个“五岁孩子”的去世为背景,描述了一枚“长木钉”被钉入儿童棺材的场景。这个细节不仅表达了诗人对孩子逝去的哀痛,也反映了生命无常和死亡的主题。“木钉”成为一种象征,它钉入棺材,也钉入人们的心底,象征着悲伤和记忆的深刻。

而在《花木箱》中,“奶奶走的时候,院子里的梨树刚开始打苞,空中漫漶着奶奶的气息。”蔡淼通过描述奶奶去世时“院子里的梨树”开始“打苞”的情景,展现了生命的循环和再生的主题。死亡和新生在这里交织,让人感受到生命的连续性和自然界的伟大力量。这些细节也反映了诗人对生、死的认知及态度。

蔡淼也在散文诗中确认着人的可贵价值,将新疆少数民族同胞对家国的责任、对生活的热爱、对生命的传承进行了深刻的描绘。

如《木桶》里,写“妇女们挑起一双木桶,/等同于挑起了一个家庭的重担,/挑起了一个家族的重担,/挑起了一个民族和一个国家的重担。/这绝非虚无的赞美,而是来自生活繁重的书写”。诗人以小事物展现大局观,从南疆女性对家庭的付出,联想到她们对国家的担当和贡献,歌颂劳动人民的无私与勤劳。

《馕托》里,写“凭着这种原始而传统的手艺,他们平静地维系着自己的家庭和生活。/朴素与喜悦让时间有了色彩,抚慰着他们的血脉”。诗行展现出手工艺者制作“馕托”的情景,在工作程序白描般介绍后,诗人写出了南疆人民在静水流深的日子里知足常乐的品格,如此平凡,又如此珍贵。

《木罐》里,写“生命的呼吸烙进岁月的年轮,而父亲将一只残缺的木罐送给孩子。/她将用余下的时间继续寻找和传承”。一代又一代的南疆人制作木器,使用木器,在木器里安顿人生,又在木器中继续养育新的生命,他们的质朴、善良、坚韧,对生活的热爱和希望,都不断沿着木器的形状、花纹、质地传承下去,为后代提供生命的思考和前进的坐标。

在广袤辽阔的宇宙间,人与万物共生,相互参照、作用和影响,生命之间在相互交融中成为一体。蔡淼也洞察到这样的生命意识,感悟生死之必然,道出人与万物共有的命运,再通过思考转生出兼具感性与知性的表达,让人深思,获得共鸣。

在《狼羊纹木桶》中,“我透过狼羊纹看到一片森林,看到牧场和炊烟。/一群狼在东山,一群羊在西山。/一群狼在天上,一群羊在地上。/一群狼在晚上,一群羊在白天。/世界相安无事,太阳和月亮指挥着火红与银白。/你听见狼嗥的同时,也听见了一声羊咩。”诗人借助木桶上的狼羊纹图案,描绘了一幅和谐共存的生态画卷。“狼”与“羊”并未引发冲突或对立,而是各自安好生活,展现出南疆地区特有的和谐共处之道,折射出南疆同胞安详与和谐的生态观和精神风貌。

在《卡龙琴》中,“卡龙琴弦拨动,伴奏声起,/一种辽阔的快乐铺陈在每个人的心间。/肤色与民族已经无关重要,/清晨与暮色已不再是关键。/时间本身不具备意义,音乐和舞蹈也不具备,/这迷人的夜晚落满了歌声。”随着卡龙琴弦弹奏出的音乐,喜悦在每个人心中蔓延。在这里,肤色的差异和民族的界限变得无关紧要,晨光与夜幕的更迭也失去了重要性。时间、音乐、舞蹈,这一切都不再具有固有的意义。卡龙琴这一木质乐器的声音调和所有,成为连接人心的纽带,让人们忘记差异,共同向往更加美好的生活,体现出和谐共处与对未来的憧憬。

海德格尔曾说:“所有伟大诗作的高尚诗性都是在思维的领域里颤动。”诗为意识所写,是意识的产物,也是意识的投射。蔡淼在《南疆木器》中,透过自身思维的嬗变,进行一次次思与诗的舞蹈,迈出了一个个关于生命意识清晰的舞步。他的深刻洞察和诗意探索,展现出南疆大地上生命的多样性和复杂性。生命在这里不仅仅是存在的状态,更是一首首生活之诗、自然之诗,饱含诗人对宇宙奥秘的诗意思索,对存在本质的哲学追问。

沈苇评价《南疆木器》说:“是一本独特的书,或许可称之为‘非遗散文诗’或‘诗歌民族志’。它是技艺的、器具的、物象的,同时又是抒情的、沉思的、充满想象力的,个人化视角和异质化表达兼具。蔡淼以‘木器’为切入点,为我们打开了观察南疆社会和民族生活的一扇窗口,同时也是散文诗这一文体在边疆的一个新收获。”

的确,蔡淼将生活与修辞、人和器物、文化跟时代纷纷装置书中,相互融合,另辟蹊径,探向古老与当下的民族根基,并能抵达现实的核心,展现出青年散文诗写作中溯源、自省、创新的风貌。

这部散文诗集不仅是对新疆非遗题材的生动诠释,更是青年一代对传统文化的一种创新性表达。通过对南疆150种木器的细致凝视,蔡淼串联起了器物与人之间流动的生命意识,传达出诗人对生命的热爱和尊重,也引导读者在诗意笔触下理解新疆风物的丰富内涵,思考生命的意义和价值。

在《南疆木器》中,我们看到了青年在国家区域文化发展中彰显出的重要力量,以及青年诗人如何在创作中巧妙传承和创新传统文化的有效示范。我们相信,站在传统与现代的交汇点上,会有更多青年创作者像蔡淼一样,开拓出文学的新阵地、新样貌,去探索华夏文明在历史长河中不断演变和重生的奥秘。

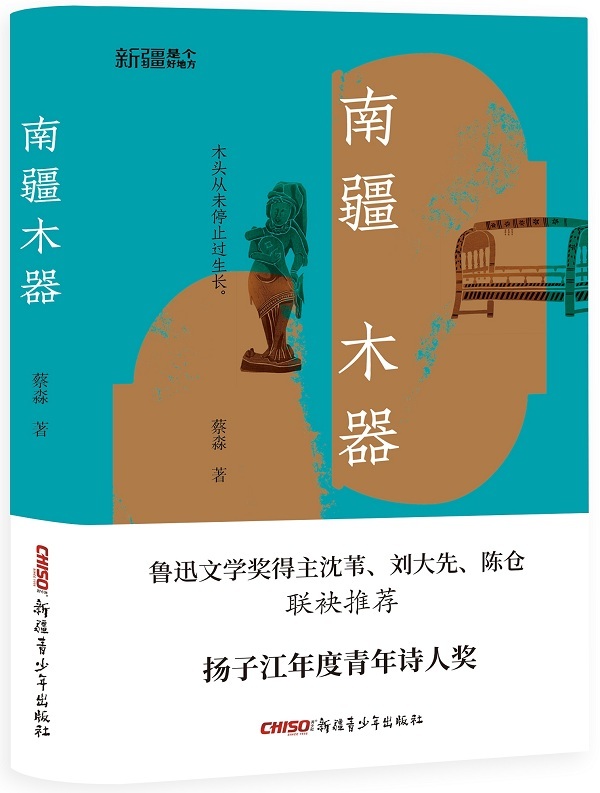

(《南疆木器》,蔡淼著,新疆青少年出版社,2023年12月)

作者简介

潘云贵,高校中文专业讲师,鲁迅文学院第42届高研班学员。评论、随笔发表于《光明日报》《名作欣赏》《中国新闻出版广电报》等报刊。主要进行中国新诗及中国电影研究。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】