四川第一座大型引蓄灌溉工程

众人齐心凿出“川西第一海”

6月14日端午节假期,位于眉山市仁寿县的黑龙滩湿地公园青山绿水,游人如织。

黑龙滩湿地公园是国家湿地公园,以黑龙滩水库为依托规划建设而成。50年前,为治愈“老旱病”,四川决定在仁寿县城西部修建这座库容达3.6亿立方米的大型水库。

这是四川第一座大型引蓄灌溉工程,它的“体量”在整个四川盆地仍位居前列,有“川西第一海”之称。

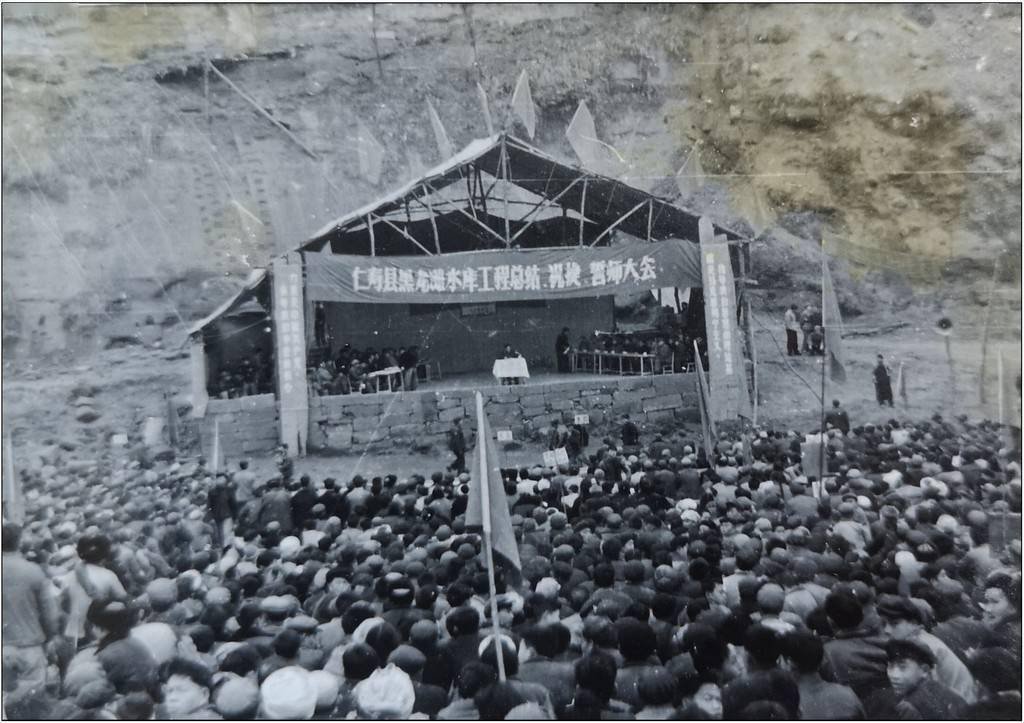

黑龙滩水库工程祝捷大会。(资料图片)

四川水利建设的代表作之一

“下雨往外流,无雨吃水愁,十年有九旱,用水贵如油”,这首打油诗是对当地水资源时空分布不均的真实写照。仁寿县志记载:修建黑龙滩水库之前,仁寿县的大旱和局部大旱频率为三年两次。即便是正常年景,普通人家过的也是“红苕半年粮”的生活。

在上世纪六七十年代,在党的领导下,水利建设在四川深入开展起来,由过去的偏重防洪向综合开发利用发展,主要解决农业用水和抗旱问题,由此留下了不少伟大的工程,黑龙滩水库就是其一。

1969年,乐山市(仁寿当时隶属乐山市)派出水利专家组,开始着手规划一个以仁寿为中心、覆盖周边地区的大型水库。《黑龙滩水库修建简史》描述了这样一个细节:1970年春,仁寿县革委会会议室,县武装部长、革委会主任崔二奎,县委副书记杨汝岱等领导在一起召开会议,商议修建大型水库,即黑龙滩水库事宜。

1970年,水库的初步设计方案出炉,很快得到省级层面的认可。时隔50年后,方案第一次提出的“引水灌区”的概念仍让水利专家们感慨不已:通过东风渠连通都江堰水利工程,以岷江之水补给水库库容,形成“长藤结瓜”的灌溉渠系与格局,堪称创举。

改写仁寿“看天吃水”历史

前不久,一张女电焊工的黑白老照片,在仁寿黑龙滩建设者的圈子里转发。谈及此事,家住眉山天府新区视高街道新明村2组的罗翠容至今仍难掩激动,因为照片中的主人公就是她本人,照片拍摄于1972年4月。

50余年前,党委政府带领百万仁寿人喊出了“重新安排仁寿山河”的豪言壮语。从1970年开始,数十万仁寿儿女,硬是在这片丘陵之地,改写了人口和农业大县仁寿及周边多个县(区)“看天吃水”的历史。

据《黑龙滩水库志》记载,1970年10月,秋收之后,数以万计的民工、民兵和解放军来到仁寿县,开始修建水库。1972年,黑龙滩水库开始蓄水,向仁寿、简阳和井研三地100余万亩耕地供水,并承担周边城镇生产生活供水职能。1978年,水库的收尾工程竣工。及至1985年,被黑龙滩水库滋润的土地达到120多万亩。

留下众志成城的精神财富

“当时经济较困难,技术也不先进,要上马这么大一个工程,如果没有群众的支持,是干不成事的。”90多岁的原仁寿县水利局局长熊吉慎是黑龙滩水库建设的重要参与者,据他回忆,工程开始之初,黑龙滩大坝工地计划第一批要上2000人。这么多人,从哪里去找呀?正当指挥部所有人都万分焦急时,群众敲锣打鼓一下子来了5000多人。原来,听说修水库可以一劳永逸地解决用水、吃水问题,仁寿十里八乡的乡亲们鼎力支持,报名人数大大超出了计划用工量。

“按照当时全县125.4万人计算,平均算下来,全县人平投劳109个,人平挖运土石方33立方米,人平为工程献石13块,仅仅是砌石工程一项,便相当于从仁寿县砌了一条宽4米、厚0.4米的条石路到北京。”在四川省都江堰黑龙滩灌区管理处处长肖伟胜看来,黑龙滩水库是仁寿人一锤一锤敲出来的,一锄一锄挖出来的,一箩筐一箩筐挑出来的。

西昌卫星发射中心

在大凉山深处开启星辰大海的新长征

西昌卫星发射中心始建于1970年。

1970年冬,一支队伍从茫茫戈壁出发,穿越河西走廊,翻秦岭,跨过大渡河,来到大凉山,在红军长征走过的地方安营扎寨,开启了探索浩瀚宇宙的新长征。

轰鸣声打破了安宁河畔的寂静。为赶在雨季到来前完工,1000多名建设者分成3批,冒雨雪,顶寒风,跳进冰冷刺骨的河里建造大堤实施截流,硬是用身体组成了一面人墙……后来,为了纪念西昌航天人在出征太空中迈出的第一步,他们将这座历经千辛万苦抢建的大桥命名为“长征桥”。

“天是罗帐地是床,安宁河畔扎营房;三块石头架口锅,野菜盐巴下干粮。”这首流传至今的歌谣,正是当年中心奋斗者艰苦生活最生动的写照。修公路、打隧道、建厂房……创业者们在荒凉的峡谷中,一干就是10年。1980年,初具规模的现代化航天城在荒山沟里拔地而起。

革命先烈们不曾想到,曾经长征路上刘伯承与小叶丹歃血为盟的大凉山深处,一枚枚火箭承载着中华民族的千年飞天梦想,从西昌卫星发射中心踏上了星辰大海的浩瀚征程。

2020年6月23日9时43分,在西昌卫星发射中心,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星。至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。四川日报全媒体记者 尹钢 摄

从我国首颗地球同步轨道卫星成功入轨到我国首次行星探测遨游天际;从探月工程7次“零窗口”连战连捷到59颗北斗导航卫星百分百成功发射;从我国第一枚低温燃料运载火箭首飞到“天和”“天舟”筑梦太空;从“澳星保卫战”无畏逆行抢救卫星火箭,到北斗收官燃料泄出再加注发射……西昌卫星发射中心组建51年来,取得了一个又一个中国航天“第一”,创造了一个又一个世界航天“首次”。

“我们在‘长征’一词的发源地发射长征火箭。50多年来,中心实施航天发射从几年执行一两次任务,到1年执行20余次任务,实现了综合测试发射能力的跨越提升。”西昌卫星发射中心党委书记董重庆说。

2004年6月,西昌卫星发射中心正式引入国际通行的ISO9001质量管理体系,并在2006年初通过认证审核,2010年又通过了质量、环境和职业健康安全“一体化”管理体系认证,形成独具特色的质量文化,构建起一整套组织指挥、技术保障、人才培养、质量管控制度规范,实现了与国际一流航天发射场的接轨。中心综合测试发射能力大幅提升,火箭发射成功率迈入世界前列。

经过50余年的建设发展,西昌卫星发射中心已经实现从发射单一型号火箭到发射多种型号火箭,从发射地球同步轨道卫星到发射多轨道、深空探测航天器,从发射国内卫星到发射国际商业卫星,从“一箭一星”到“一箭多星”,完全具备执行高密度任务的发射能力。

“展望未来,中心还将先期开展载人登月、重型火箭的论证建设和布局,逐步形成重型、大型和中型火箭高低搭配、多射向、多纬度、低倾角、大吨位发射能力,为中国航天未来的深空探测、行星探测、空间站建设等提供强有力支撑,也为助推我国建设航天强国奠基蓄势。”西昌卫星发射中心主任邓洪勤说。

【读档】

攀枝花钢铁基地建设

1964年,中央决定把攀枝花列为西南“三线建设”重点,开发建设攀枝花钢铁基地。这是三线建设第一阶段各方面倾注力量最多、起步最早的一个重点建设项目,也是新中国成立后我国独立自主建设的第一个特大型钢铁项目。攀枝花钢铁基地的一期工程从开工到基本建成总共只经历了10年时间,建设速度之快是冶金建设史上所罕见的。1970年,攀钢成功出铁。

成昆铁路全线通车

1970年7月1日,成昆铁路全线建成通车。成昆铁路北起成都,与宝成、成渝两线连接,南止于昆明,与贵昆、昆河两线相通。成昆铁路对加强西南地区国防建设,密切川滇两省的联系,发展西南地区经济,开发建设攀枝花钢铁基地意义重大。

成昆铁路沿线地质构造复杂,在漫长的线路建设上,行经四川盆地、横断山脉、云贵高原,涵盖了几乎所有种类地质灾害高发区域。在成昆铁路会战中,几十万筑路大军勇于奉献、不怕牺牲的精神永远值得人们学习和纪念。

二重全面投产

1971年12月,中国第二重型机器厂在德阳全面投产,该厂是当时中国最大的重型机器厂。

二重投产以来,为中国冶金、电力、水利、化工、汽车、航空航天、船舶、核能、交通运输、矿山、水泥建材、农林等行业提供了大量具有世界先进水平的成套成线设备和各种优质大型铸锻件等,其技术能力和制造能力代表了我国最高水平,产品行销世界五大洲。

钻成中国第一口超深井

上世纪六七十年代,歌曲《我为祖国献石油》响彻大江南北,歌词中“嘉陵江边迎朝阳”“天不怕,地不怕”,反映的就是四川石油大会战的火热场景。

1976年4月,四川石油管理局7002钻井队在武胜县“龙女寺构造”钻成6011.6米深的中国第一口超深井。12月,7001钻井队在梓潼县老关庙钻成7175米深的超深井。这两口井的钻成,标志着中国超深井钻探技术进入世界先进行列。

7002井的成功完钻,不仅标志着中国成为有能力独立完成超深井的国家之一,也体现了石油工人“不畏艰苦、勇于拼搏、埋头苦干、无私奉献”的精神。在距离7002井不远处的女2井,石油行业首位“铁姑娘”雷桂芳、中国工程院院士王德民和“铁人”王进喜都曾在这里工作过。

升钟水库动工兴建

1977年12月,升钟水库动工兴建,这是中华人民共和国成立以来四川建设的第一个特大型水利工程,也是当时西南地区最大的水库。

水库枢纽工程位于嘉陵江支流——西河中游,坝址在南部县升水镇碑垭庙。水库控制流域面积1756平方公里,坝高79米,总库容13.39亿立方米,其中有效库容6.72亿立方米,防洪库容2.71亿立方米。水库于1984年下闸蓄水,1987年右总干渠上段通水开始发挥效益,1998年底一期配套工程全面竣工,实现控灌面积138.93万亩。

本版撰稿 黄国畅 王玉磊 四川日报全媒体记者 吴浩

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

众志成城!

众人齐心凿出“川西第一海”

众志成城的精神财富

四川水利资源丰富!

致敬无私奉献的人

人民的力量真伟大