探园

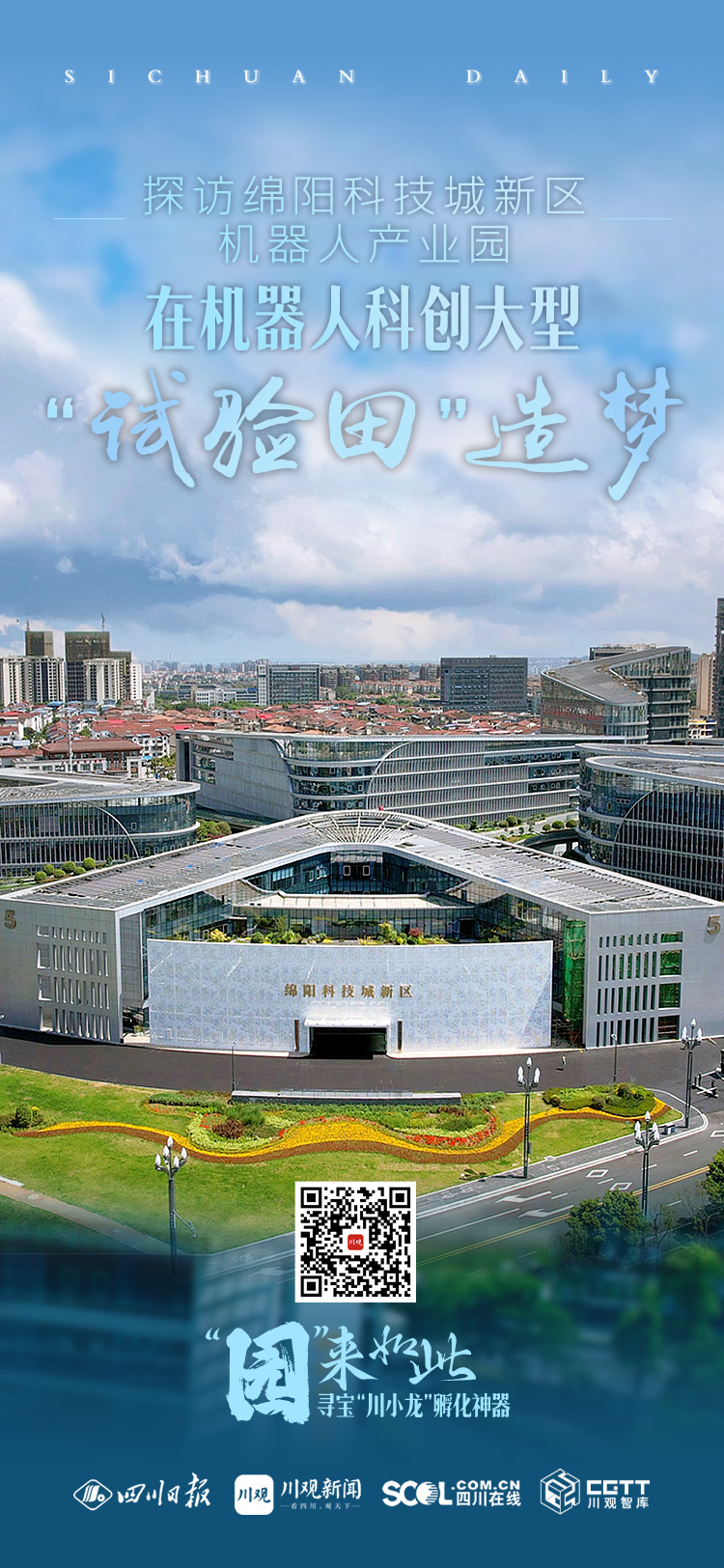

探访绵阳科技城新区机器人产业园:在机器人科创大型“试验田”“造梦”

川观新闻记者 王若晔 任紫鑫 绵阳观察 付乔崧

从巡逻的机器狗,到各类场所中的服务机器人,再到智能工厂里的人形“打工”机器人,各类机器人正在这座园区出现。

作为全省最年轻的省级新区,2020年成立的绵阳科技城新区孕育出更年轻的机器人智能智造产业园(以下简称“绵阳机器人产业园”)。2022年8月,绵阳机器人产业园迎来首批入驻企业,以极快的生长速度,在机器人赛道上跑出“加速度”,如今已吸引50余家机器人产业链企业和大批青年人才入驻,成为“四川省人工智能机器人产业集群”和“四川省智能机器人创新型产业集群”。

漫步在产业园区,未来感扑面而来,年轻的创客埋头攻关,描绘着未来世界的模样。在这片涌动着创新血液的年轻产业园,年轻人如何“造梦”?

探园

机器人的大型试验田和应用场

科技城新区机器人产业园。王勇 摄

和传统产业园区不同,走进绵阳机器人产业园,四周大楼林立,在蓝天白云下熠熠生辉。玻璃幕墙上,高空幕墙清洁机器人化身“清洁工”“飞檐走壁”,清洁建筑外立面,探索替代传统高危的“蜘蛛人”作业。

端着机器人咖啡拉花的“卡布奇诺”,我们走进产业园大厅等电梯,墙上是科幻作家阿西莫夫的“机器人三法则”。导览牌清晰标注着入驻科技公司的楼层,年轻的创客们穿梭其间,生动诠释着“一切皆可创新,创新创造一切”的理念。

这样看似很有未来感的画面,其实只是“开胃菜”。整个园区就像机器人的大型试验田和应用场,打开我们对机器人的更多想象。

绵阳乐聚机器人技术有限公司,技术人员正忙着对挂在铁架上的机器人“夸父”,进行试验测试。

“夸父”机器人生产车间。付乔崧 摄

“一开始我们主攻研发人形教育机器人和运载机器人。”公司行政总监李晓翠说,落户绵阳后不久企业调整发展重心,引入全尺寸人形机器人“夸父”作为核心业务板块。

这支主要由90后构成的年轻团队,去年推动“夸父”机器人不断“进化”,并在绵阳落地了生产线,推动从“样品”到“产品”的突破。

从这片“试验田”出发,“百变”的“夸父”慢慢走进日常生活:在园区街头劝导交通、开学季走上讲台当老师、拿上麦克风变身记者、在科技城首届人形机器人运动会上运动竞技、又在四川省人工智能产业链产品发布会上担当主持人。

“园区帮助开放各类应用场景是关键之一,助力人形机器人在实际环境中进行训练和应用,为创新、产品打磨提供条件。”李晓翠说,“在现有应用场景的基础上,我们正着力打造更多应用场景,比如代替人类在特种领域完成精细化作业。”

在乐聚机器人公司,我们还偶遇前来“串门”的其他机器人公司负责人,“即将在产业园落户,先来看看‘邻居’,说不定以后有合作的可能。”

机器人拔节生长,离不开算法、操作系统、人工智能技术等“软实力”的支撑。

在四川声通玄武信息科技有限公司,办公室里气氛火热。很难想象正是这支来自五湖四海、成员多数为“90后”的年轻团队“操刀”,推进园区各类无人驾驶车辆运行。

“你看这里能看到我们所有无人驾驶车辆的运行情况。”四川声通玄武无人驾驶行业总监刘磊指着一张大屏幕说,这是公司自主打造的“全域5G智能网联云平台”,实时对园区及周边无人公交车、清扫车等进行实时监测,车辆位置、运行状态、站点信息等情况一目了然。

无人驾驶汽车控制中心。付乔崧 摄

更让人难以想到的是,从开启无人接驳路测到实现50辆无人车辆常态化运营,以及清扫、巡逻、零售、配送等多场景应用,仅仅一年多时间。

刘磊还记得2023年来到绵阳的时候,彼时声通玄武公司落地产业园,作为其中之一,参与进绵阳首例无人驾驶项目“新区智能网联汽车道路测试与示范应用试点项目,“刚来还有点听不懂四川话,现在无缝融入。”刘磊说,在这片年轻人的“造梦空间”,聚焦智能网联汽车关键核心技术突破和产业化深度应用,大家正在努力研发更多新的应用场景。

整个园区主动设计、开放创新应用场景,为新技术、新成果、新设备的市场化应用创造真实验证环境。“这是园区建设的出发点,着力打造全链条科技创新生态,从研发、孵化到服务+产业化,以应用场景为牵引,打造‘机器人+制造业’‘机器人+工地’‘机器人+载体’等应用场景,着力推动机器人研发成果迈向产业化。”科技城新区相关负责人介绍。

探索

在“扶上马再同进退”的创新业态中生长

从舞台跳舞,再到进厂“打工”,当前,机器人产业已经进入加速发展的爆发期。

经过几年的招引培育,绵阳机器人产业园初步形成以机器人关键核心技术为基础,涵盖机器人生产、零部件制造、AI算法、软件平台、整机应用、系统集成在内的人工智能机器人全产业链生态集群。

它人扫地机器人测试场景。付乔崧 摄

放眼未来,机器人发展潜力巨大,但要大规模推动机器人产业发展,像“人”一样地活动,仍面临挑战。

我们眼前的人形机器人能自主行走,但还需提前进行适应环境的训练;在上课、导游等场景,稳定性也有待提升。

作为前沿科技,机器人产业还有着投入大、周期长、未来收益不确定等标签。从实验室中的“样品”转化为“产品”“商品”,除了技术难题外,还面临着资金、人才、市场等一系列困难。

“扶上马再共进退。”科技城新区相关负责人说,园区设立了20多亿元的机器人产业基金,目前已经投资13亿元。现在还推出了“先投后股”措施,为企业构建起缓冲带,单个项目最高200万元扶持资金先注入,待企业进入稳定发展期再转化为相应“股”权。

我们在园区探访当天,绵阳科技城新区推出四川首个中试综合保险服务产品。高投入、高风险的中试环节,是科技成果从“实验室”走向“生产线”的关键环节,而最高150万元保额的中试保险,为科技成果转化系上“安全绳”。

营造共生长的产业生态,产业园区还与高校合作打造一位“好帮手”——绵阳科技城新区机器人产业技术研究院,在应用技术研发、成果转化、人才培养,到创业孵化等方面,“保姆式”陪伴,为企业发展保驾护航。今年,研究院有诸多计划,比如逐步打造2000平方米以上的机器人训练场,促进人形机器人规模化、商业化应用落地。

绵阳科技城新区。受访者供图

今年开年以来,四川它人科技有限公司陆续接到多个来自海外的项目订单,涵盖了工业、物业、停车场等多个领域。“我们第一条产线,就有园区产业基金的支持。”四川它人公司总经理刘刚指着一台正在测试的清洁机器人说,“这已经出口到北美市场,可以说是‘绵阳造’,本地配套率有60%。”

电池就是其中之一,它人公司的机器人运用了园区企业四川成科国重新能源有限公司的产品。成科国重公司建立了“四川省先进锂金属电池中试研发平台”,为园区需要高比能电池的企业,提供大量的中试验证服务,在这过程中,也不断与园区企业“牵手”。“未来可能和园区企业一起发现更多合作领域,收获更多惊喜。”刘刚说。

在人才公寓居住3年后,刘刚今年也有新的个人计划,“准备在绵阳定居了。”

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

年轻人、90后、创客……绵阳科技城新区的“主人们”果然拥有朝气和梦想。他们在未来中行走,同时创造未来!从已经出口北美的“绵阳造“清洁机器人可以预见,科技城新区和园区里的年轻人们,可以为未来创造无限可能。

一切皆可创新,创新创造一切

放眼未来,迎接挑战。

在机器人科创大型“试验田”“造梦”✊

描绘着未来世界的模样

在“扶上马再同进退”的创新业态中生长