川观新闻记者 底伊乐

“麟之趾,振振公子,于嗟麟兮……”2月12日(正月十五),眉山市歌舞剧院(以下简称“眉歌”)携原创作品男子群舞《麒麟》亮相中央广播电视总台《2025年元宵晚会》。22名眉歌舞蹈男演员与当今国内舞坛顶尖的8名男演员用精湛的表演和默契的配合,将观众带入一个充满诗意与魅力的神话艺术世界。

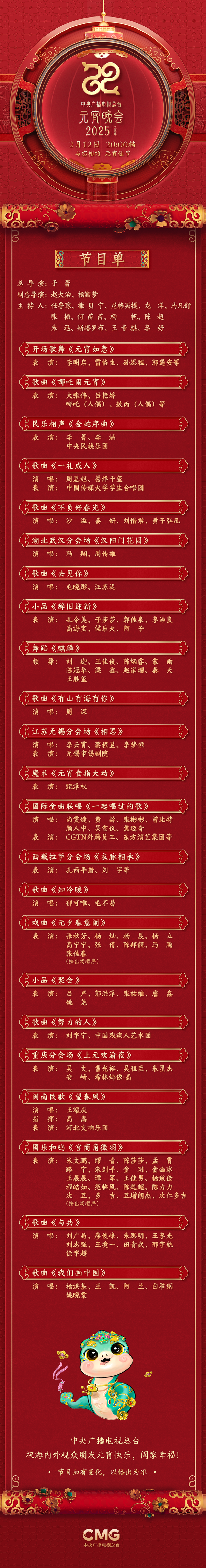

《麒麟》出自《诗经·国风·周南》中的《麟之趾》。“在古代,‘麒麟’象征着吉祥、力量与希望,这个作品就是将其所蕴含的文化内涵传递给观众,让更多人了解传统文化的魅力。”眉歌舞蹈队队长梁龙介绍。在节目单公布后,《麒麟》成为整场晚会唯一的独立舞蹈节目,川观新闻记者第一时间采访了相关负责人,探访作品背后的故事。

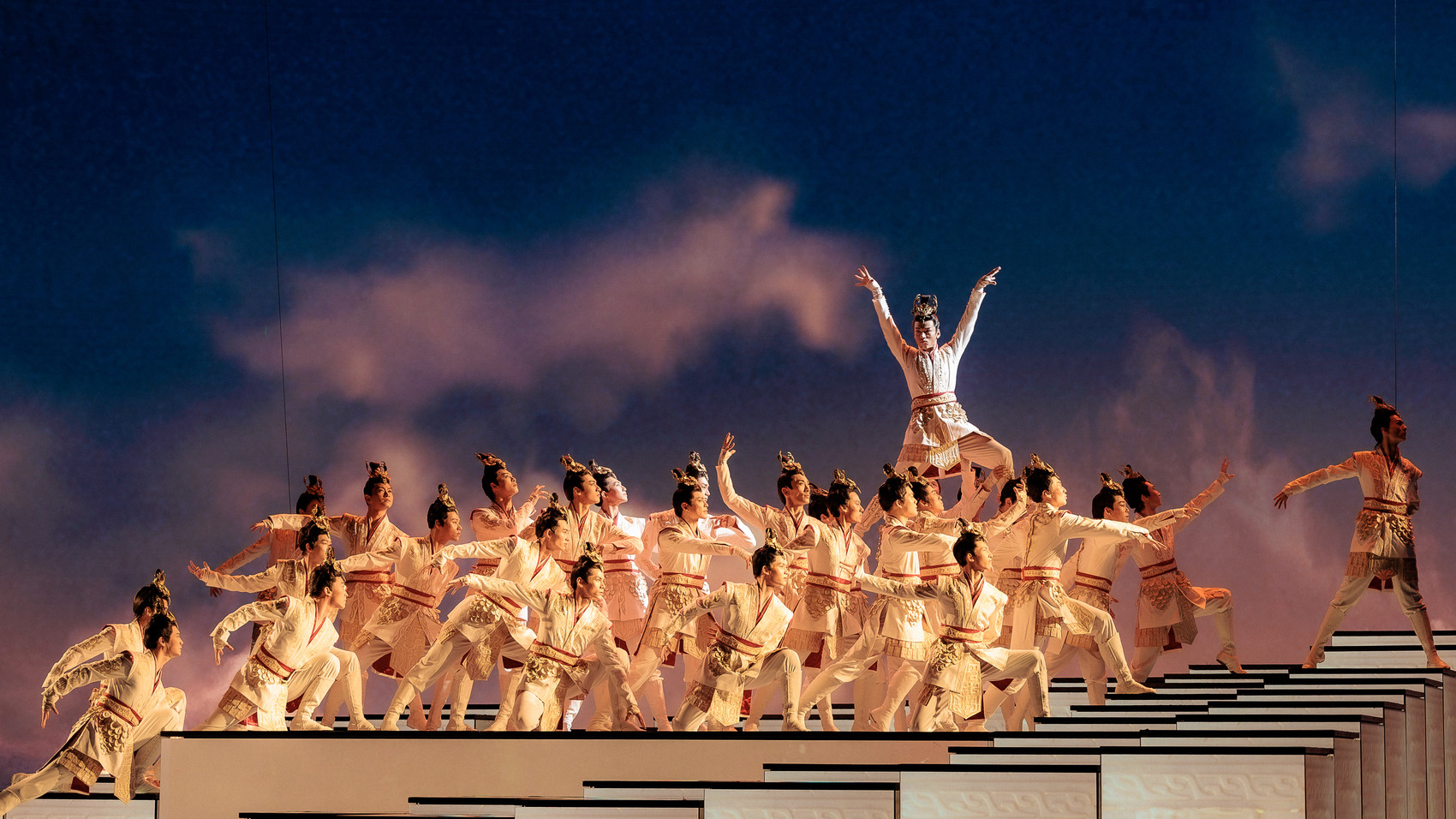

舞台照。

灵感

传统文化与现代艺术的碰撞

“这是一次传统与现代的碰撞。”得知自己参与的最新作品登上央视舞台,梁龙难掩激动之情。他表示,虽然这是眉歌第二次登上央视元宵晚会的舞台,但却是首次以男子群舞这一作品形式出现。

时间回到2024年10月,彼时的袁潇接到央视文艺节目中心邀请,共同创排舞蹈节目参加春节期间央视重要栏目的演出。“时间紧、任务重。为了在有限时间内达到最佳的演出效果,团队制定了详细的排练计划。”眉山市歌舞剧院总经理袁潇说。

为了将“麒麟”的神韵生动地呈现给观众,创作团队深入研究《诗经》中关于“麒麟”的记载,并参考大量历史文献和民间传说。在动作设计上,将传统舞与现代舞结合,突出舞蹈的节奏和情感变化,展现出一种柔美感与力量感;在舞台设计上,通过服装、灯光和布景,营造出一个神秘空间,增强舞台的层次感和立体感。

舞台照。

同时,团队还巧妙地将“麒麟”与东坡文化相结合。袁潇介绍,苏东坡诗词中多次描写过“麒麟”,如“天上麒麟岂混尘,笼中翡翠不由身”“终须跨个玉麒麟,方丈蓬莱走一巡”等,演员们把诗词中豪放洒脱的气质、苏东坡对生活的热爱都转化为肢体语言展现出来。

短短4个月,节目经历了5次大改,调整修改不下10次,细微调整更是不计其数。“这是一个不断打破、重组、细化的过程。”青年演员杜嘉豪感慨,每一次修改都只为将作品打磨得更完美。

每个人心中都有一个属于自己的“振振公子”。在采访中,大家对作品都有独到的理解,但通过舞蹈动作传递出传统文化深厚底蕴的初心,却是所有人的共同目标。

幕后

30名演员的汗水与坚持

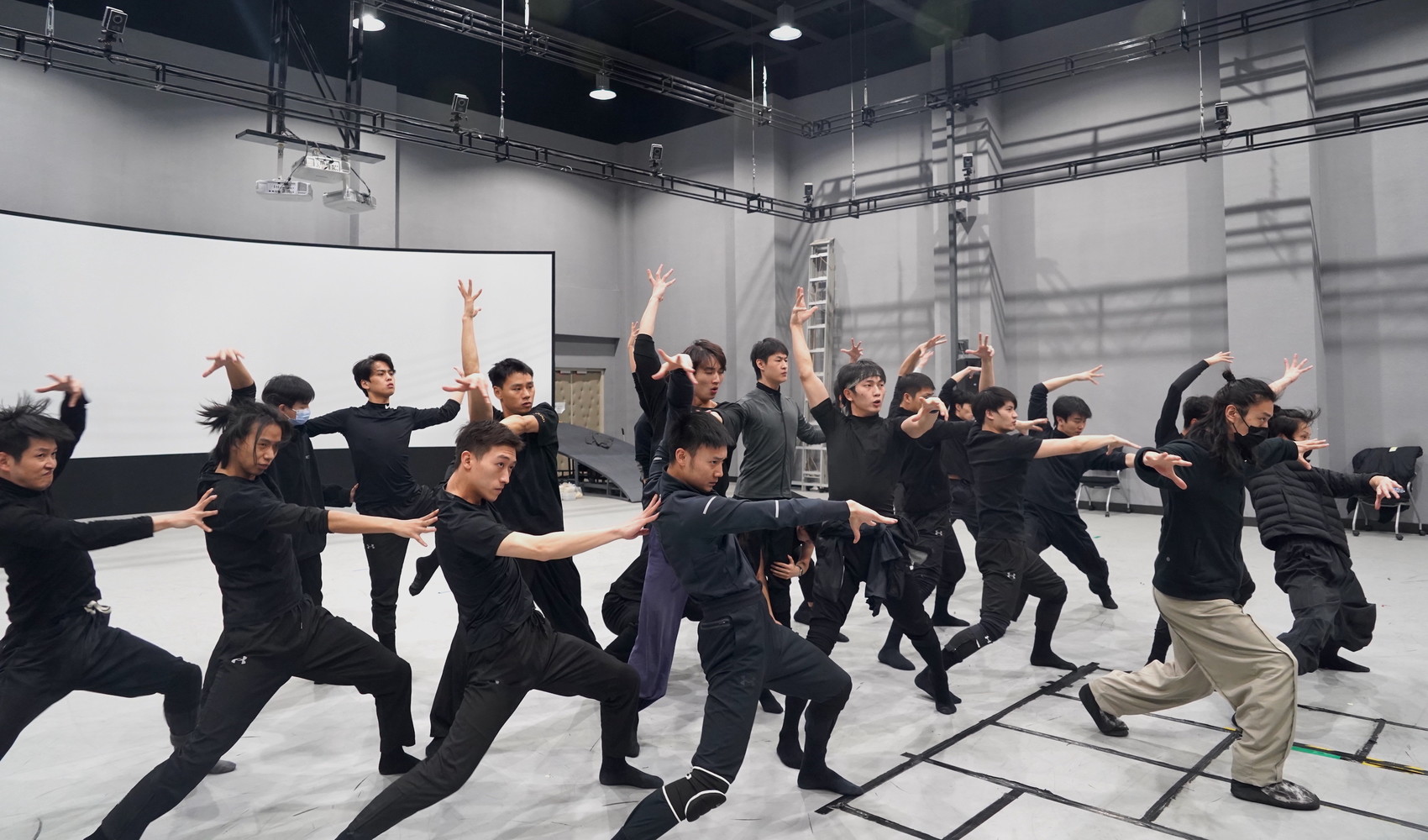

“每当音乐响起,我们便化身舞台上那群生动的‘麒麟’,每一个动作、每一次眼神交流都仿佛在诉说着那段古老的故事。”眉歌舞蹈队副队长王博表示,大家每天都要进行高强度训练,最困难的莫过于保持节奏与动作的一致性。

以往的排练更多是在地上翻滚、旋转,而这次不仅要熟练地驾驭地面,还要在空中完成一系列复杂的动作。“这无疑更具挑战性。”王博说。

排练照。

杜嘉豪也有相似体会。大家借助威亚和升降的地屏,突破了常规的舞蹈空间想象,仿佛真实的瑞兽盘旋在祥云柱上,但威亚的加入给整个舞蹈带来非同一般的难度,它不是简单地完成几个动作,而是要将动作表达和状态贯穿舞蹈中。他表示,大家没有任何经验,只能慢慢尝试。

“从腰带到胯部的两根底带要非常紧,时间一长,勒得腰椎、髋关节和胯特别疼。”“从最基础的悬空平衡到复杂的空中翻转,每一个动作都需要反复练习,直至形成肌肉记忆。”演员们回忆着训练过程的不易。

排练后台合影。

“除了技术上的挑战,克服心理上的压力更难。”梁龙坦言,小到吊威亚时的紧张,大到参演央视晚会的忐忑都是演员们要面对并克服的难题。“演员们每天至少保证8小时的高强度训练,特别是进入1月,大家更是创下连续排练21天没有休息的记录。”

元宵晚会节目单公布后,网络上关于《麒麟》的讨论度也在快速上升。“这是我们对传统文化的深刻理解与现代艺术的创新表达。”袁潇说,这个作品不仅是一支舞蹈,更是一场关于祥瑞与豪迈的深情诠释。

今年央视春晚,眉歌作为舞蹈班底团队之一参加了5个节目的表演,此次再登元宵晚会的舞台,不仅延续高水准表现,更以独特的创意形式吸引众多观众的目光。至此,这个成立不到5年的眉山文艺院团,已连续两年登上央视春晚和元宵晚会的舞台。

“从春晚伴舞到元宵晚会独立作品,眉歌的每一步都凝聚着全体演职人员的汗水与努力。”袁潇表示,作为眉山首个国有专业文艺院团,眉歌将继续推出更多精品传承并弘扬东坡文化,成为眉山文化的重要窗口和靓丽名片。

(图片由眉山市歌舞剧院提供)

《2025年元宵晚会》节目单。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

真优秀!