川观新闻记者 宁宁

2月10日,好消息从第九届亚洲冬季运动会上传来:在单板滑雪女子大跳台比赛中,熊诗芮斩获四川运动员在亚冬会历史上首枚金牌,书写了四川冰雪运动的历史。

运动健儿披荆斩棘的赛场,也是气象保障的竞技场。场上,“四川智造”同样闪耀——高精尖气象雷达设备助力打造“分钟级、百米级”精准预报体系,为赛场天气“把脉”、护航。

“通过现场保障团队传回的图像和数据来看,目前设备运行一切良好。”成都远望未来雷达科技股份有限公司雷达系统总设计师舒伟说。去年12月,企业就将地基遥感垂直观测系统和强对流协同观测及应用系统等部署在哈尔滨,在开幕式和赛事正式开始前,反复对设备及系统进行检测和调试,以确保万无一失。

为何要测风云,又如何测?

亚冬会为何需要气象雷达保障?

俗话说,天有不测风云。在亚冬会赛事中,雪上项目占比一半以上,譬如高山滑雪、跳台等项目不仅极具速度和技巧,所在竞赛场馆大多处在地形复杂的山区,易发生雨雪雾等自然现象。

“风向、风速及温湿度等气象因素变化可能会影响到运动员的发挥。”舒伟说,刮风下雨对这些风力敏感项目有极大影响,更会导致能见度骤降,给运动员安全带来极大隐患。

因此,这两套雷达系统就是用来测赛场上的风、云、雾、温湿度等。具体来说,如何发挥作用?

先看地基遥感垂直观测系统。它采用方舱结构设计,通过集成测风激光雷达、微波辐射计、毫米波测云仪、激光气溶胶雷达等遥感设备,构建起了地面至高空不同高度的垂直大气温度、湿度、风向、风速、云、气溶胶等连续观测体系。

地基遥感垂直观测系统

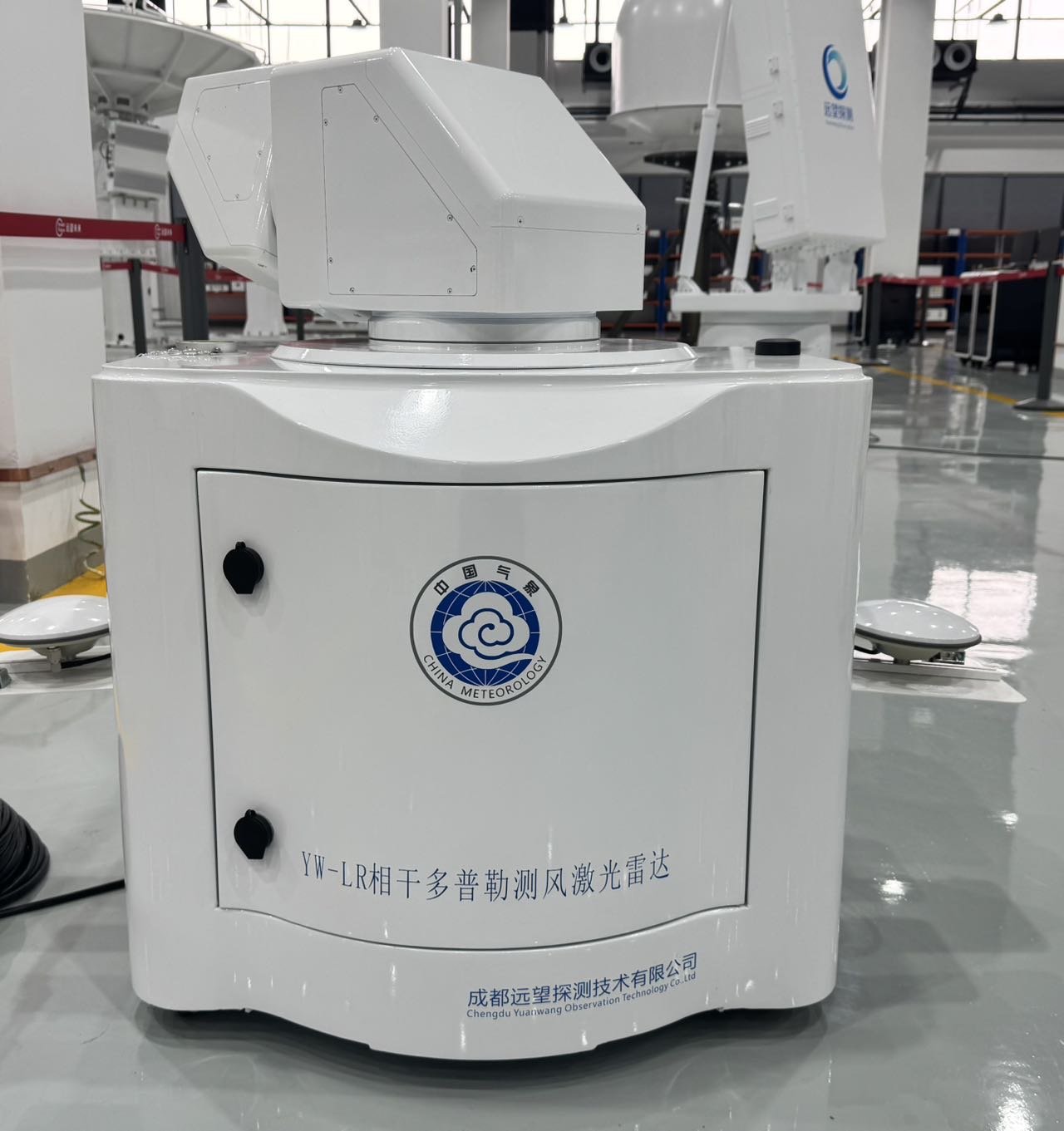

在企业雷达调测中心区,川观新闻记者见到了拳头产品测风激光雷达,它有着白色的外壳,体积感觉比酒店里的送餐机器人大不了多少。技术人员介绍,这款设备体积约一米见方,重约100公斤,两人就能抬起来,与动辄数吨的其他气象雷达相比,小巧又轻便。

该产品工作原理是:通过发射激光,激光遇到空气中肉眼看不到的气溶胶粒子后反射,反射光再被雷达接收,从中提取出气溶胶粒子的运动信息,从而反演出风速、风向等内容,这些信息再传输给赛场上负责天气预报的工作人员。

参与亚冬会保障的测风激光雷达

“该产品的风速探测精度在0.5米每秒以内,距离分辨率最小为15米,并且数据能实现一分钟以内更新一次。”一个个数据从舒伟口中蹦出,体现出设备的精确性与实时性。

除了“成团”,一台测风激光雷达还“独秀”,被部署在空中技巧和U型池的赛道上,不仅能实时准确监测不同高度的水平风,还能扫描区域内的径向风等信息,“实现从点到面监测赛场的风云变幻。”舒伟说。

再看协同观测及应用系统。一如“协同”二字,该系统接入黑龙江省多部天气雷达数据,对赛场周围天气输出立体网格化数据,协同不同天气雷达进行观测,产生更全面、高精度、广范围的天气探测数据。“探测范围达到了百米级,不仅能测到现在的气象情况,还能助力预测未来发展方向和趋势,为赛事提供更准确的数据支持。”舒伟说。

亚冬会还有哪些“黑科技”?

这不是该企业产品第一次应用在重大体育赛事中。北京冬奥会、第十四届冬季运动会、成都大运会等赛场,都能看到“四川造”气象雷达设备的身影。

这些产品的研发难点在于确保高精度。影响精度的因素不少,雷达设备尤其对温度很敏感。亚冬会赛场上天寒地冻,低温就对设备提出不小挑战。

舒伟介绍,企业研发之初就将产品标准定在了工业级,并对产品的可靠性反复进行实验室验证,而后再进行广泛的实际应用验证。

又如北方干燥气候下,空气中的气溶胶粒子浓度和分布可能不均匀,也对雷达探测能力提出了考验。“我们为此在硬件、软件和算法上不断进行优化,直到取得了理想的探测效果。”舒伟说,就网友关注的测风激光雷达发射激光来说,激光的波长是肉眼看不见的,对运动员没有影响。

目前,产品在全国范围内已布网400多套,除了在重大赛事中提供保障,在人工影响天气、水文监测、应急救灾、低空气象等更多领域也发挥着重要作用。

记者了解到,宜宾市筠连县沐爱镇金坪村发生山体滑坡次日,企业即派出1部X波段微型双偏振天气雷达和2部测风激光雷达赴灾区进行天气监测,助力救援。

本次亚冬会上,还有不少“黑科技”保驾护航,比如镭影Q20无人机化身“空中守护者”,协同镭影机库为亚冬会期间的高速交通安全提供智能化、全天候安全保障;8K技术应用在短道速滑、花样滑冰等项目中,将运动员在赛道上的风驰电掣、冰面上的优美旋转尽收眼底;还部署了5.5G网络,将传统5G网络带宽提升了10倍、时延低至1毫秒,让网络信号传输得更多更快……

受访者供图

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】