川观新闻记者 吴晓铃

蛇年春节大假中,三星堆博物馆商代末期的文物青铜蛇吸引了不少游客关注。这件来自3000多年以前、造型灵动的青铜蛇,正是蛇年央视春晚吉祥物“巳升升”的灵感来源。

青铜蛇 三星堆博物馆供图

在中国的历史长河中,对蛇的崇拜可以追溯到上古时期。数千年来,这种极具神秘感和力量的动物,从被敬畏的对象渐渐成为象征生命力、智慧和再生的图腾。在四川各大博物馆,画像砖上人首蛇身的伏羲女娲交尾图、双首蛇身陶俑、日神月神画像砖随处可见;三星堆和金沙的古蜀先民则制作了青铜蛇、石蛇,把其当成神物膜拜;作为生肖的蛇还频频出现在铜镜等日常用品之中……在现实世界中让人望而生畏的生灵,神格化后早已被崇拜数千年。

动物崇拜 从宝墩时期就有蛇形器物

中国的蛇文化源远流长,对蛇的敬畏与崇拜可以追溯到上古时期。《说文解字》这样注解“蛇”的意思——“它,虫也。从虫而长,象冤曲垂尾形。上古草居患它,故相问无它乎。”也就是说,上古时人们居住的地方有草而蛇患频出,因此大家见面时的问候就变成了“你家里有蛇出没吗”,如果都说没有,那便倍感欣慰。或许正是蛇让人恐怖,人们开始为其赋予了不可战胜的力量,并当成图腾或神物进行崇拜。

在宝墩遗址博物馆,有一件残破的陶器呈圆弧管状,外弧面刻划细鳞片纹,似蛇一类有鳞动物的腹部,这便是宝墩遗址出土的蛇形陶器。成都新津区文保中心主任颜斌介绍,这件文物2010年发现于宝墩遗址鼓墩子区域。

4000多年以前,宝墩先民为何会以蛇的形象来制陶呢?这不能不提到远古先民的动物崇拜。在生产力极不发达的远古社会,人类在动物面前往往感到渺小和无力,对动物怀有敬畏之情,渐渐便催生了动物崇拜。蛇,其无足而水陆畅行,冬眠或蜕皮后宛若新生,神秘特质令古人敬畏,渐渐将其神化。宝墩遗址的蛇形陶器因动物崇拜而产生,也促进了宝墩文化原始美学、原始宗教的萌动和发展,成为异彩纷呈、璀璨夺目的古蜀文明的催生剂。

在广汉三星堆和成都金沙遗址中,蛇的形象并不鲜见。三星堆博物馆现有石蛇1件、青铜蛇4件。石蛇头部呈三角形,身体“S”形盘绕。相比石蛇的抽象,青铜蛇则要写实得多。三星堆2号、3号和8号祭祀坑均有青铜蛇出土,它们造型基本相同,但蛇身上有羽翅,遍布的菱形纹模拟出鳞片的形态,蛇颈下和腹部装有环钮。三星堆博物馆副馆长余健介绍,三星堆青铜蛇出土于祭祀坑之中,显然属于重要的祭祀相关物品。青铜蛇上的环钮可能挂在某种物体上,以便将青铜蛇作为神物膜拜。几千年前,成都平原应该已有蛇存在。古蜀人通过写实的形式铸造青铜器,又通过羽翅饰件为其增添飞翔的寓意。而在传统文化中,蛇有“小龙”之称,二者有诸多相似。三星堆青铜蛇尾向内卷曲,也恰似青铜神树上逶迤而下的青铜龙尾部造型。

金沙石蛇,成都金沙遗址博物馆供图

在成都金沙遗址,迄今出土的石蛇已有近10件。它们有的和石虎、石人、石璧伴存,有的只是石蛇和石人伴出,说明石蛇可能是古蜀国巫术活动中的重要物品,在宗教祭祀活动中起着较为重要的作用。此外,一件蛇纹圆角梯形金箔的造型则为古蜀文明独有。成都金沙遗址博物馆副馆长王方介绍,金箔厚仅0.02厘米,长16.10厘米,宽13.50厘米,以圆角梯形为底,上面錾刻有一条盘蛇。蛇头位于金箔正中,蛇身向外螺旋展开,形态生动。金箔表面等距打有规则圆孔,表明它原本应用作器物表面的装饰。整件器物,展示了蛇在古蜀祭祀活动中的重要作用。

人首蛇身 伏羲女娲交尾图寓意美好

晋代郭璞注《山海经·大荒西经》曰:“女娲,古神女而帝者,人面蛇身,一日中七十变。”大致从汉代开始,人首蛇身的伏羲女娲交尾形象开始大量出现,四川省内博物馆也因此收藏了大量以此为主题的文物。在中国传统神话故事中,伏羲象征地,女娲象征天;伏羲象征男性,女娲象征女性,他们人首蛇身,交尾相拥,共同孕育了华夏子民。蛇身交缠的形象,被赋予了人类不断繁衍、生生不息的美好寓意。因为他们能再造生命,受到了渴望长生不死的汉代人的特别尊崇。

在宜宾市博物院,国家一级文物东汉斑竹林画像石棺在展览中单独陈列。这件石棺的后档部分刻划的便是伏羲女娲的形象。他们人首蛇身,蛇尾交缠的同时,手中托举着太阳和月亮。在日月其间,还分别刻有规和矩两件工具。古人认为,伏羲女娲以阴阳化育万物,为世界定下规矩。

东汉斑竹林石棺 宜宾市博物院供图

伏羲女娲交尾图中规和矩的形象,也有学者解读为“规”代表天、“矩”代表地。汉代出现的这种伏羲、女娲交尾的图形,是取自《易经》中《泰卦》的观念——泰卦是上坤下乾,坤为地,乾为天,地气上腾在上,天气下降在下,是天、地阴阳二气相交之象,寓意天地交通、日月并明、阴阳合和、天下太平,是一种吉祥的象征。

四川地区的很多汉代画像砖上也有此类形象。四川博物院收藏的女娲画像边砖上,人首蛇身的女娲,头梳发髻,双手举圆轮,圆轮内有蟾蜍。女娲胸前有神兽作夹尾奔跑状,女娲下部还站立了展翅欲翔的朱雀。这件文物的图案在20世纪末被《中国美术分类全集-中国画像砖全集》收录。

在成都新津区文保中心,一件石棺的头档处还出现了精美的日神和月神形象。只见两羽人均头戴羽冠、人首鸟躯、双翼舒展,腹部分别有日轮和月轮,尾羽长飘,展翅相向,作飞升状,飘逸优美。如果细看,便会发现日神和月神有一支羽粗大似蛇尾。颜斌介绍,这种造型迄今为止是四川孤例,而这种日月神图像是汉代阴阳观念的具体体现,象征着阴阳和谐、夫妻和睦,也寄托着“阴阳合,万物序,休气充塞,故符瑞并臻,皆应德而至”的美好愿望。

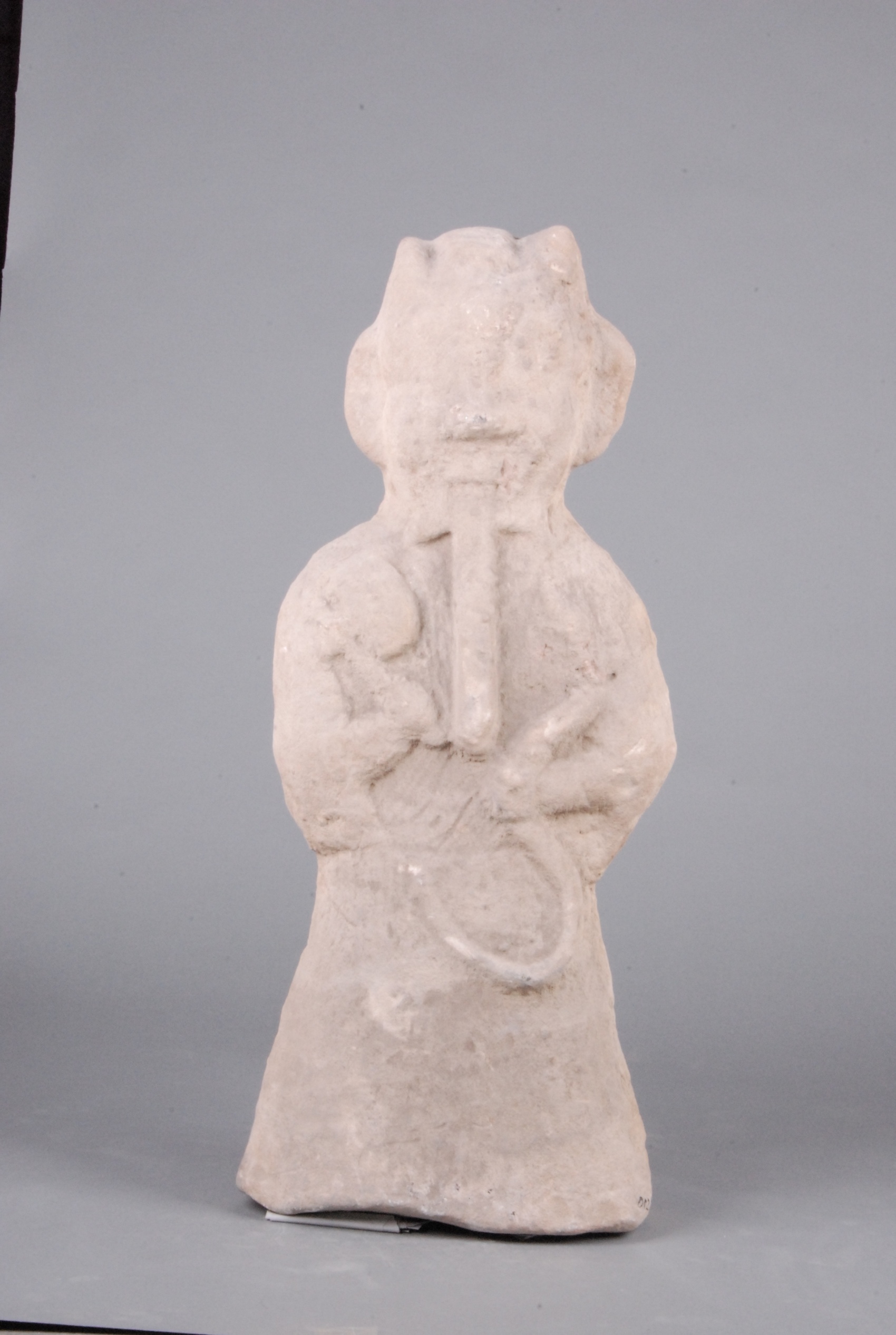

广安南宋伏羲陶俑 广安市博物馆供图

在广安市博物馆、绵阳市博物馆等场馆,还能看到伏羲女娲主题陶俑。广安市博物馆出土于华蓥安丙家族墓地的女娲俑,人首龙身,伏羲俑则是龙首蛇身,陶俑端庄优美、线条流畅,为国家一级文物。它们既彰显着古代工匠的精湛技艺,也蕴含了古人对自然和人类始祖的崇敬与敬畏。

蛇蛙铜俎,凉山彝族自治州博物馆供图

蛇代表的生殖崇拜,在中华大地上广泛传播。凉山彝族自治州博物馆收藏的蛇蛙铜俎,是一件非常有民族特色的文物。这件文物俎面呈长方形,上饰两条蛇纹,蛇头相背位于俎的两端,蛇头上昂作立体状,口各衔一鱼,蛇身盘桓于俎之中部。在先民眼里,蛇有多子多福之意,而鱼则多象征生活富足、年年有余,蛇蛙同俎,生动再现了古人对自然的认识。

龟蛇合体 成为镇北神兽

在中国古代神话中,青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽分别代表东、西、南、北四个方向,而玄武的形象,为龟蛇合体。在四川出土文物中,玄武形象比比皆是。

泸县宋代石刻博物馆收藏有多件南宋高浮雕玄武石刻。这些玄武形象大多是玄蛇缠绕龟身,神龟伸颈昂首,蛇在龟背上缠绕两圈,蛇尾弯曲向后延展飘逸,画面鲜活灵动,彰显出南宋时期雕刻艺术的高超水准与独特魅力。玄武石刻主要出自泸县宋墓,当时人们在墓室雕刻四神,显然期待神通广大的神兽能够震慑邪魔,保卫墓主灵魂安定,引导主人灵魂升天。千百年后,我们依然能从栩栩如生的雕刻中,感受到古人对永生的期待。

宋高浮雕玄武石刻 泸县宋代石刻博物馆供图

被赋予神秘力量的蛇,有时候也和武士形象一起出现。绵竹市博物馆和成都青白江区博物馆等收藏的镇墓俑,蛇便成为镇墓武士手中的“武器”。绵竹市博物馆的镇墓俑,右手执斧,左手执蛇于腰部,造型狰狞奇特;青白江区博物馆的操蛇镇墓俑,头顶有角、面目狰狞、嘴露獠牙,左手握蛇,呈站立状。据介绍,操蛇镇墓俑源于古人的鬼神信仰及传说,人们想象墓主可能遭到恶鬼的侵扰,故而塑造了形象凶恶的镇墓俑放在墓葬中“以恶制恶”,保卫墓主安宁。操蛇形象一方面寓意对蛇的制服,防止蛇钻墓穴,对墓主人尸体和陪葬品进行破坏;另一方面,蛇又象征了神秘和威慑的力量,操蛇便具有驱鬼辟邪、铲除阴间邪恶势力的寓意。

东汉执蛇镇墓陶俑 绵阳市博物馆供图

作为生肖的蛇,在历史长河中更是出现在人们的各种生活用品里。什邡市博物馆收藏的唐代十二生肖金带,带身阴刻栩栩如生的十二生肖图案,其中的蛇身形细长、体态灵动、蜿蜒前行;盐源县文管所收藏的汉代蛇首铜带钩,则直接把钩首做为蛇形;甘孜州民族博物馆等收藏的古代铜镜,背面便饰有蛇纹。在生肖中,蛇具有更丰富的吉祥内涵和美好寓意,聪明、灵活、睿智,能够守护家人安康。将蛇的形象装点于日常用具,承载着人们对平安顺遂的祈愿。

从图腾到生殖崇拜,从展示威慑到寓意吉祥,蛇的文化意象丰富厚重,正是人们对“巳”事如意的祈盼。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】