追蝶记蝴蝶博物馆

川观新闻记者 余如波 受访者供图

在大自然广袤而优美的画卷中,蝴蝶宛如一首灵动的诗篇,以绚丽多彩的羽翼书写着生命的传奇,引来人们的关注和喜爱。

追逐这一自然精灵,又有了新的去处。日前,位于成都市双流区白河公园的追蝶记蝴蝶博物馆面向公众免费开放。博物馆展陈面积达1200余平方米,设有“横断梦蝶”“蝶影寻踪”“追蝶逐梦”“蝶变新生”和“追蝶实验室”五大主题展区,配套功能区域主要用于昆虫饲养、科学研究、科普活动、信息咨询、文创销售、文化展示等,为日常工作开展提供服务。

追蝶记蝴蝶博物馆的展示内容,主要基于2005年至2020年期间,曾就职于中国科学院西北高原生物研究所、重庆自然博物馆的四川宜宾籍动物学者邓合黎及其团队,在横断山进行的跨越16年的调查、研究成果。“向公众普及蝴蝶及相关生态学知识,传播生态保护理念,以提升公众生态保护意识,促进人与自然和谐共生。同时,也为蝴蝶科学研究提供资源与平台,吸引国内外学者研究、交流,推动相关学科发展。”博物馆相关负责人展望道。

研究蝴蝶,横断山具有特别价值

追蝶记蝴蝶博物馆视点聚焦于横断山,缘起于邓合黎,然而他并不是蝴蝶研究科班出身,最初的研究也跟横断山没有关系。

1963年,邓合黎从兰州大学生物系动物专业毕业后,就职于中国科学院西北高原生物研究所,从事高寒草甸陆生脊椎动物的生态学研究。上世纪80年代末调到重庆自然博物馆后,他又在鸟类研究领域发表了不少论文。后来机缘巧合投身三峡库区蝴蝶调查,邓合黎才开始“恶补”关于蝴蝶的文献资料。

他记得,当时因为从来没接触过蝴蝶,还闹了笑话。“我看到书上说有尾托的是凤蝶,所以抓到一只同样有尾托的灰蝶,就把人家当成了凤蝶。”

2001年退休后,邓合黎不愿虚度光阴,决定继续自费开展研究。然而,他的“老本行”鸟类研究需要大量资金和技术装备支撑,而以蝴蝶等为代表的昆虫研究花费则相对低廉。在地图上检索一番,邓合黎将目光投向距离自己较近的横断山。

选择横断山开展蝴蝶研究,也有科学上的考量。中国科学院院士、昆虫学家印象初说,横断山是世界上最年轻的山群之一,这里的生物逐渐进化出非常特殊的适应性,成为动物学、植物学研究的热点地区,在地理、地质、生物、水文等诸多科学领域有重要意义。其中很重要的一点就在于,学者认为昆虫与显花植物协调演化,横断山是显花植物的摇篮,蝴蝶与显花植物关系密切,因此可以推断横断山极有可能是蝴蝶的起源、分化中心。

“所以从学术的角度来说,要研究蝴蝶,横断山比其他地区更有价值。”2005年,在友人等资助下,邓合黎开启科研“第二春”。23人先后加入这一民间研究团队,他们在邓合黎的带领下,采用群落生态学和动物地理学的原理与方法,对横断山进行了长达16年的间断性调查。多次参与横断山蝴蝶调查的邓合黎之子、野趣生境环境设计(成都)研究院院长邓无畏介绍,团队共计调查了67个县份的蝴蝶,占横断山区县份的2/3,北至甘肃文县,南到云南勐腊,西至云南瑞丽、芒市和西藏八宿,东到四川都江堰。

不同海拔,孕育丰富多彩蝴蝶种类

横断山气候多样,从平原到高山,从低纬度到高纬度,几乎涵盖了地球上所有的温度带。这里的“七脉六江”地形,使得印度洋的暖湿气流得以深入内陆,为高原地区带来了丰沛的降水;来自太平洋的暖湿气流,也在这里交汇,形成了独特的“华西雨屏带”。丰富的气候条件,让这里的生物物种展现出独特的适应性和多样性,蝴蝶便是这类生物的代表之一。

追蝶记蝴蝶博物馆

走进追蝶记蝴蝶博物馆展厅,这种适应性和多样性随横断山海拔变化一览无余:从海拔1500米以下的常绿阔叶林、灌丛与人类耕作地带交汇之地,到1500至3000米之间的中山针阔混交林,到3000至4500米的高山针叶林、高山灌丛与高山草地,直至海拔4500米以上的极高山灌丛、高寒草甸与裸岩地带,在横断山这片广袤而复杂的土地上,不同海拔的生态系统孕育了丰富多彩的蝴蝶种类,它们共同编织出一幅生动的生物多样性画卷。

海拔1500米以下是人类主要生活的场所,也是低山蝴蝶的乐园。在这片温暖的土地上,森林、灌丛与农田相互交错,构成了多样化的生态系统,为蝴蝶提供了最佳的生存环境。“低山区域的蝴蝶种类繁多,种群数量庞大,它们在这片乐土上翩翩起舞,展现着生命的活力与美丽。”邓无畏介绍,这一区域有裳凤蝶、宽尾凤蝶、燕凤蝶、白璧紫斑蝶以及斑凤蝶亚属、青斑蝶属、黄粉蝶属等品种,其中不少是我们日常就能见到的“老朋友”。

三尾凤蝶

翠蓝斑凤蝶

与之相对的是,海拔4500米以上,几乎是人类生活的禁区,但对某些蝴蝶来说,却是天堂。“越到高海拔,我们可以发现除了绢蝶外,大部分蝴蝶体型都比较小,因此对普通人来说不容易观察。”不过邓无畏表示,对研究人员来说,这些高山蝴蝶代表着特殊生境的一项指标,它们维系着高山生态的平衡,也帮助人类观察气候变化对高山环境带来的影响。

此外,在横断山,还有一群环境适应性和生存能力极强的蝴蝶种类,如君主绢蝶、镁斑豹蛱蝶等。它们跨越多个海拔梯度,从低山到高山甚至极高山地带均有分布,生动诠释了“适者生存”的自然法则。

野外考察,首先要识别“寄主植物”

来自不同地区、不同海拔高度的蝴蝶标本,说明邓合黎及其团队的工作绝非易事。“我们设置了1935条样线,累计获取了21779只蝴蝶的宝贵数据,记录了超过10万条的生物学与生态学信息。”邓无畏说。

邓无畏提到的“样线法”,是指在某个生物群落内或者穿过几个群落取一直线(用测绳、卷尺等),沿线记录此线所遇到的生物并分析群落结构的方法。调查人员选定一块代表地段,并在该地段的一侧设一条基线,然后沿基线用随机或系统取样选出待测点,沿起点分别布线进行调查。

这是一次次“脚步丈量横断山”的艰辛历程。团队每次外出考察,通常先开车到一个县,选定样线之后开始徒步。一两个人一组走不同的样线,白天采集蝴蝶、记录生物学和生态学信息,然后整理标本、拍照、数据入库。生病、摔倒、虫咬、蚂蝗叮等等都是常事,所幸通常并无大碍。

这些工作有时在海拔五六千米的高度进行,“比如绢蝶就分布在这么高的地方,不上去就找不到。”邓合黎说,长期驾车在山区行驶,难免遇到各种突发状况。有一次,团队刚到云南盐津的一个小镇,车子就趴窝了,他们只好派人坐公交车返回重庆,重新协调了一辆车才得以继续前往高黎贡山,前后耽误了四五天。

莎罗彩灰蝶

有趣的是,采集蝴蝶,一般来讲首先要识别植物。“昆虫与显花植物之间协调演化,因此蝴蝶的出现与种类分化,某种程度上是伴随着植物而来的,蝴蝶幼虫对植物具有‘专一性’。”邓无畏表示,调查人员需要清楚不同蝴蝶的寄主植物,也就是蝴蝶幼虫会吃的植物,找到寄主植物之后,如果上面有咬痕,周围就很可能存在相关蝴蝶、幼虫,或者找到卵、蛹。

博物馆中,一些横断山蝴蝶标本旁边,便放有对应的寄主植物标本,例如燕凤蝶对应红花青藤,素饰蛱蝶对应紫麻,飞龙粉蝶对应伯乐树。“大多数蝴蝶幼虫只取食单一种,或是少数科别的植物,有的甚至还会挑选产卵位置、植株高低、湿度、温度,可见其挑剔程度。”邓无畏介绍。

面向大众,呈现有趣有料蝴蝶百科

在完成野外考察、采集后,2017年,邓合黎团队落户野趣生境环境设计(成都)研究院,依托后者的资源开始整理、分类、研究等工作。2024年4月,邓合黎等人主编的《横断山蝴蝶·蛱蝶卷》由科学出版社出版。在他看来,蝴蝶虽小,同样是宝贵的生物资源,其相关信息是基本的国情资料和生物学科的基础资料。此外,蝴蝶本身是一种观赏昆虫,能用于开发各种工艺品,休闲娱乐、陶冶情操,对于旅游开发、科普教育也具有重要价值。

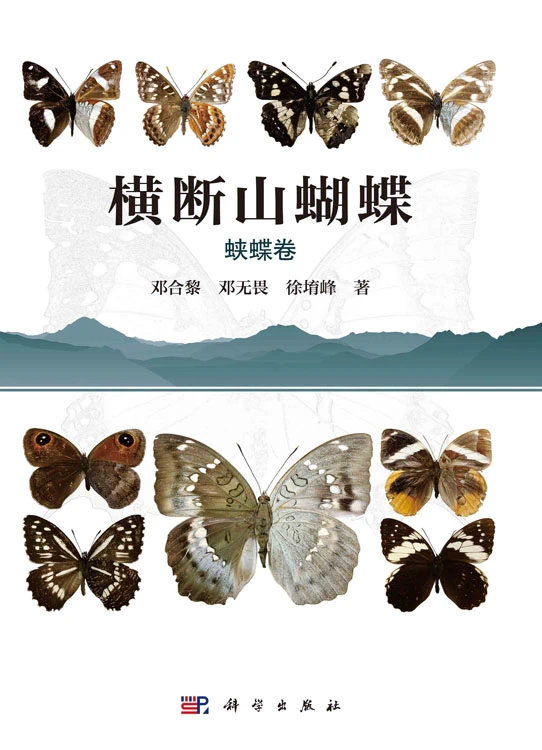

邓合黎等人编著的《横断山蝴蝶·蛱蝶卷》

如何安置这批珍贵的蝴蝶标本,成为团队面临的一大现实问题。“邓老师已经80多岁了,四川专门研究蝴蝶的学者很少,如果没有人对这个课题进行传承,很可能十几年的心血就浪费了。”邓无畏说,邓合黎团队记录的信息尤其珍贵,是非常重要的基础性数据,也能给未来对此感兴趣的科学家奠定很好的基础。经过几年的努力,追蝶记蝴蝶博物馆应运而生。

博物馆虽以横断山蝴蝶为主题,实则在策划和呈现上,科普了不少有趣的一般性的蝴蝶知识,例如普通人很少注意的蝴蝶卵。

邓无畏介绍,蝴蝶的卵大多小巧精致,大小在1至3毫米之间,形状有圆球形、半球形、椭圆形、扁圆形及炮弹形等。蝴蝶产卵数量一般在200至400粒之间,它们会根据寄主植物的特性选择合适的地点,或将卵分散产于叶片背面,或将数粒卵聚集在一起,以增加后代的生存机会。

追蝶记蝴蝶博物馆

从卵到毛毛虫,再到长出翅膀变成美丽的蝴蝶,不得不提到“变态”这一高超的生存策略。邓无畏介绍,昆虫的变态大致分为表变态、原变态、不全变态和完全变态四大类,其中最吸引人的当属完全变态,意味着昆虫需要经历卵、幼虫、蛹、成虫4个生活阶段,其幼年时期和成年时期有着巨大的差别。蝴蝶、金龟子、独角仙、蜜蜂、蚊子,都属于完全变态的昆虫。

鲜为人知的是,蝴蝶翅膀上绚烂的色彩,很大程度上来源于鳞片的排列组合与不同角度光线照耀的配合。“这种物理结构成色的原理,仅凭纳米技术的精妙构造,便能创造出持久不褪色的美丽色彩。这也有望为印刷、化妆品、钞票防伪等多个领域带来绿色革命的启示。”邓无畏表示。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】