川观新闻记者 杨艺茂

“根书艺术馆即将在广东省东莞市落成,预计5月中旬对外开放。”4月2日,乐山市五通桥根书艺术馆负责人、根书艺术传承人杨卓与东莞根书艺术馆工作人员远程沟通装修和铺陈后,又忙着与北京团队讨论根书文化数字版权推动工作,这是五通桥根书艺术作品入藏中国国家版本馆后的又一大动作。

一个月前,五通桥根书与夹江手工造纸技艺等23件非遗作品,一路北上,跨越近两千公里,代表乐山版权作品首次“定居”中国国家版本馆。这是继去年8月成都地方志书籍入藏之后,四川籍作品又一次走进国家版本馆。

乐山文化成为中华文化基因库的“金种子”

中国国家版本馆是国家版本资源总库和中华文化种子基因库,全面履行国家版本资源保藏和传承等职责。简单来讲,中华版本包括古今中外载有中华文明印记的各类资源,包括中华古籍、革命文献、宗教文献、雕版拓片、碑帖家谱、钱币邮票、影视剧数字版等,馆藏总量已达3200万册/件。新晋成员——乐山23件非遗作品,也同来自五湖四海的版本资源一样,成为这里记录历史、见证文明的 “金种子”,展现中华文明多元一体的丰富内涵。

记者了解到,夹江手工造纸技艺始于唐代,通过15个环节、72道工序,覆盖了夹江竹纸从选料到成纸的完整过程。这项技艺,既传承了蔡伦造纸术,在抗战时期又得到了张大千改良,成为具有独特云纹和帘纹的高级书画用纸。在这项技艺支撑下,夹江书画纸产值占全国60%。

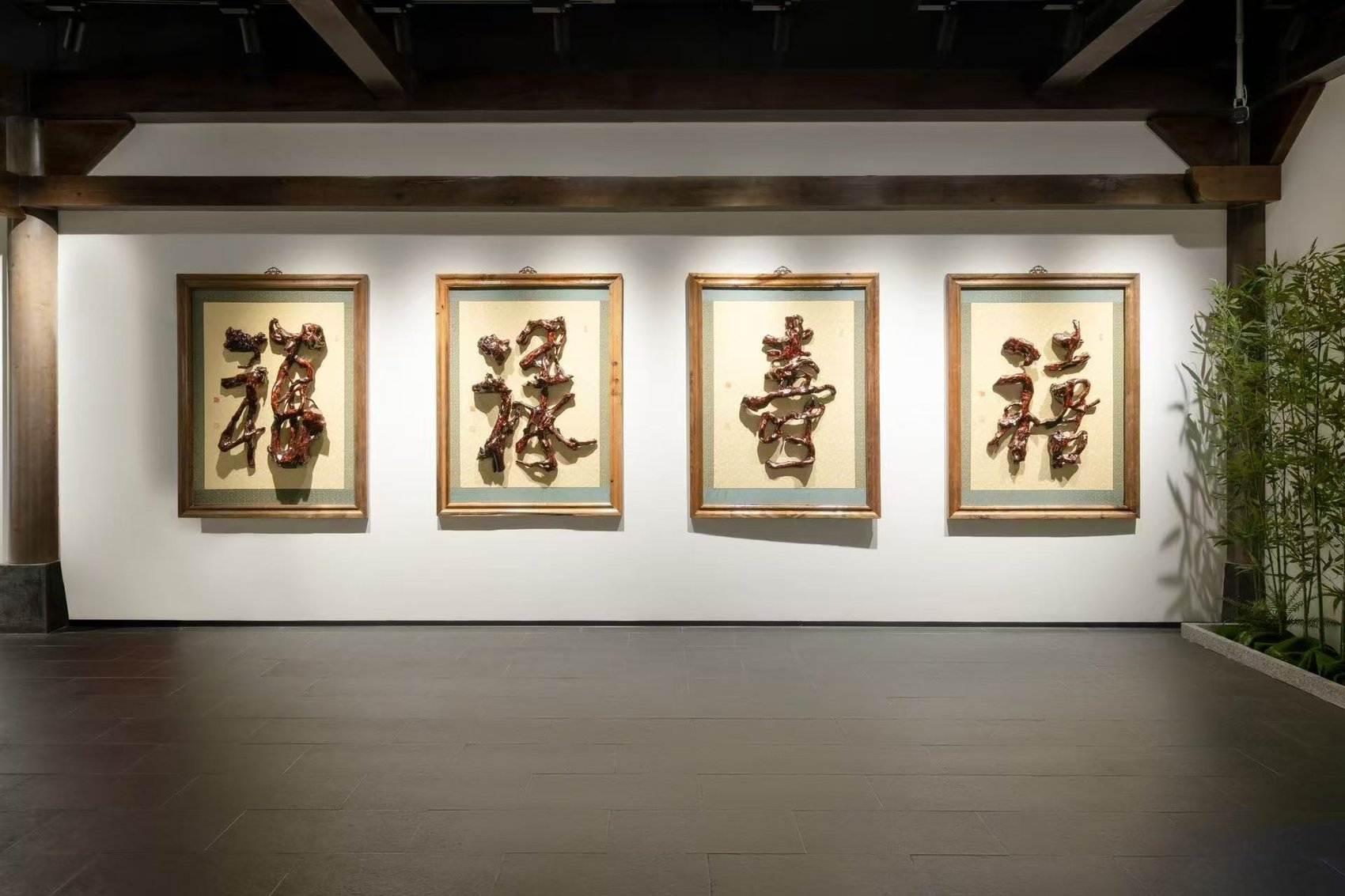

位于五通桥中国根书艺术馆的经典作品

五通桥根书艺术作品则被称为“立体的书法”,是在传统根艺制作技艺的基础上,融入中国传统笔墨书法,经过30余道工序形成一种天然美与创作美结合的新艺术形式。

“入藏的非遗作品具有多重价值。”四川大学历史文化学院相关学者认为,入藏的作品均以传承千年中华优秀传统文化为基;从时代价值看,夹江手工造纸技艺是首批国家非物质文化遗产,推动当地文化产业赋能乡村振兴的新载体,五通桥根书艺术曾荣获中国根艺美术界最高奖——刘开渠根艺奖金奖,也承担着民间传统文化传承推广使命;从对外开放看,两类非遗作品都持续代表中国优秀传统文化走出国门,讲述中国故事。

中国国家版本馆党委书记、馆长刘成勇表示,作为古蜀国的重要区域之一,乐山见证了无数历史的变迁,孕育了丰富的文化遗产。这批珍贵的版本,是乐山地方特色民间文艺文化瑰宝,也将为国家版本馆的丰厚馆藏增添一抹独特的巴蜀色彩。他说,国家版本馆将守护好、传承好、展示好这些版本,充分挖掘其中蕴藏的价值。

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

入藏国家版本馆是文化传承更高的起点,为乐山推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展注入新活力。

近日,记者走进手工造纸传统村落——夹江县马村镇杨湾村。在这里,家家户户趁着好天气批量晒纸,形成一道文化风景线,这里正是夹江书画纸的主产区。在杨湾纸坊,这里复原了“大千竹纸”古法技艺生产场景,传承“产居型”民居特色,20个古法纸槽,年产手工纸5万余刀。

杨湾纸坊创始人、夹江竹纸制作技艺县级非遗传承人杨雨说,纸坊一直围绕古法复原“大千竹纸”各项性能指标,开展手工造纸技术体系及造纸技术规范研究,通过古法手工纸示范生产线建设,打造夹江纸本土品牌,提升口碑,使更多人了解传统手工造纸技艺。

国家级非物质文化遗产——手工竹纸制作技艺

50多公里外的五通桥,也在探索利用市场化手段,推动优秀传统文化的传承创新。

“我们正在全力完善根书的数字版权,今年将引入约2万人次学生群体来参与研学活动。” 五通桥菩提山上中国根书艺术馆内,杨卓向记者展示了近千幅不同形态的根书作品,他说,当下最忙的是不断研发新的根书文创作品,同时通过引入电商公司,在各类社交平台、线上媒介尝试售卖根书文创产品。“目前还在洽谈石家庄、上海等地根书馆的落地项目,并向韩国输送韩文根书作品。”

在乐山大佛南游客中心附近,去年开放的中国根书文创园,已累计开展艺术交流、研学活动1100余场次,接待国内外游客63万余人次,参加各类展会40余场次,在韩国、法国、新加坡等举行了全球巡展。

乐山市委宣传部印刷发行出版版权科副科长张雅乐告诉记者,这是地方一线扎实推进文化传承发展保护的生动实践,对持续提升乐山文化影响力、整体城市形象有着重要意义。 (受访者供图)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】