72岁高龄还能种地吗?邻水县袁市镇增产村村民熊竹华给出肯定答复:不仅能,还能赚钱!

说起种地,熊竹华喜笑颜开,“我可是有‘种田秘诀’。不用下地干活,年底拿现金分红,比原来自己种地收入还高呢!”

怎么实现的?熊竹华说,这多亏了邻水县盛世种植专业合作社,让自己当上了“甩手掌柜”。

熊竹华这个“甩手掌柜”如何赚钱?要从土地托管说起。

“谁来种地” “托管模式”唤醒沉睡土地

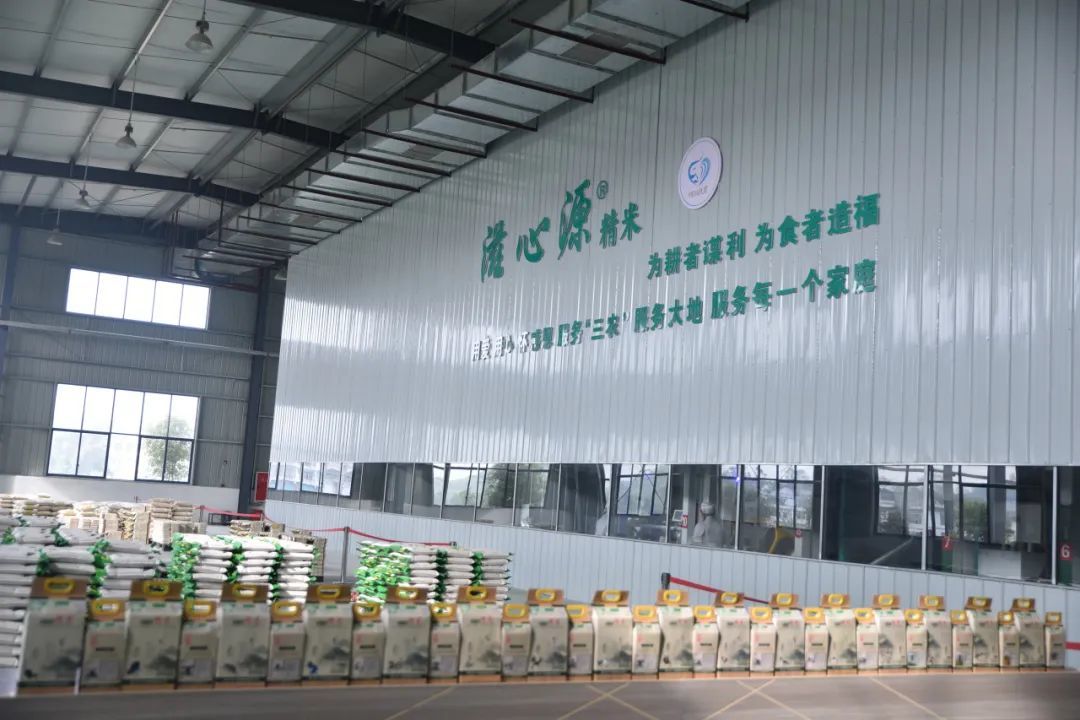

图为 | 粮油加工中心。(资料图)

图为 | 粮油加工中心。(资料图)

春分刚至,邻水县袁市粮油现代农业园区开始忙碌。

熊竹华头顶草帽,脚蹬水靴,站在脚踝深的育秧田里,仔细地整理着育秧盘。看到盘中嫩绿的水稻秧苗刚刚冒出尖尖的芽,一片葱郁,熊竹华满是皱纹的脸上露出欣慰的笑容。

“咱庄稼人,土地就是命根子,以前看着地荒着,心里好着急,现在可算是有了盼头!”熊竹华由衷感慨。

熊竹华的家地处川东丘陵,地势起伏,田地大多零散分布在沟壑与山丘之间。

早些年,为了谋生,村里的年轻人纷纷奔赴城市务工,留下的多是像熊竹华这样上了年纪的人。劳动力的大量流失,让不少山头陆续出现撂荒地。

熊竹华爱种地,但自从儿子外出打工,丈夫生病在床,实在力不从心,家里的4亩地,也因无力耕种而闲置。

望着地里长满杂草,熊竹华满心盼着土地能再次焕发生机。可仅凭自己的力量,实在难以让那些荒芜的土地重新“活”过来。

图为 | 集中托管的土地。(资料图)

终于,转机出现了。2014年春天,在外闯荡15年的方智勇回到家乡,拿出在外打拼赚来的300多万元积蓄,带头组建了邻水县盛世种植专业合作社。

合作社推行“轻土地流转,重服务品质”的托管模式,农户把土地交给合作社,种、耕、收、管、销等工作全由合作社聘请的专人来做。

合作社不仅从种到收全程负责,还要负责农作物产量整村平均800斤保底。村集体负责村民和合作社之间的利益协调,以及和老百姓一起对生产过程进行监督、开展产后称重等工作。农户只需支付相应的托管费用,便可轻松当起“甩手掌柜”。

得知这一消息,熊竹华犹豫了一阵,最终还是决定将自家土地托管给合作社。熊竹华本就是个闲不住的人,土地托管后,她也来到合作社务工,一心想着做些力所能及的活。

每天她早早来到田边,一边劳作,一边看着一台台大型铲车、旋耕机轰鸣着驶向曾经的撂荒地,将高低不平的地块铲平、深耕。

原本杂乱无章的土地,在机器的作业下,逐渐变得规整有序,原本不利于大规模作业的丘陵地,也能实现规模化、高效化耕种。

图为 | 生产放心大米(资料图)

图为 | 生产放心大米(资料图)

从2016年到2025年,短短几年间,合作社的“全程托管服务”面积从最初的1100余亩,一路增长至8000余亩;农机社会化服务面积,由2016年的800余亩增加至目前的近5万亩,覆盖了邻水、华蓥两地10个村。

熊竹华站在自家4亩托管田边,感慨地说:“以前自己种地,起早贪黑,一年到头,一亩地算下来赚不到200元。可现在不一样了,把地交给合作社,每亩地每年保底有近400元收益,到了年底还有分红。我还能腾出手去合作社打工,一年又能多挣两万多元。这日子,比以前强太多了!”

“怎么种地” 丘陵地上演“机械革命”

图为 | 全程机械化耕作。(资料图)

“过去靠牛耕人挑,一天到晚累得腰酸背痛,拼死拼活也翻不了一亩地。现在可大不一样,旋耕机不出10分钟就能轻轻松松搞定!”3月14日,邻水县盛世种植专业合作社的农机手严文超,坐在拖拉机驾驶座上,双手熟练地操控着操纵杆,脚下配合着踏板,让旋耕机的犁刀快速而有力地切入泥土,将土地翻了个遍。

趁着拖拉机在田边短暂停歇的间隙,严文超跳下车,一边手脚麻利地检修着拖拉机,查看犁刀是否有磨损、油路是否通畅,一边打开了话匣子。他所在的团队,“装备”堪称精良,有30余台耕整机、8台插秧机,还有40台植保无人机,耕、种、管、收各个环节,都被机械化服务“安排得明明白白”。

图为 | 全程机械化耕作(资料图)

图为 | 全程机械化耕作(资料图)

在2025年的春耕时节,机械化作业的优势展现得淋漓尽致。就拿严文超驾驶的这台旋耕机来说,短短20分钟,就能翻完5亩地,这工作量,人工手扶拖拉机得吭哧吭哧干上3天。

“过几天插秧,一台插秧机,一天就能作业50亩,效率是人工插秧的20倍。”严文超回忆起以前插秧,得全家老小齐上阵,忙活好些天,现在有了这“铁家伙”,眨眼间活儿就干完了。

严文超拍了拍旋耕机,接着说道:“这些机械化设备不仅效率高,还能降低成本。”严文超以化肥用量举例,以前人工施肥,耗费大量人力不说,因为撒得不均匀,浪费也多。在使用植保无人机后,能精准控制用量,比以前节省20%。

“更关键的是,有了这些机械化设备,咱种地的方式彻底变了。”严文超说,这些设备背后都有技术支撑,像是旋耕机的深度能精准调节,确保土壤疏松度恰到好处;插秧机插秧的间距均匀,有利于作物生长。哪怕遇到干旱、洪涝,咱也能通过提前做好灌溉、排水等应对措施,把损失降到最低。“同样一亩地,用机械化服务能多收两成。”

“如何种好地” 智慧农业织就增产网

图为 | 智能化育秧车间。(资料图)

解决了谁来种地,还要解决如何种好地。在合作社的智慧农业指挥中心,一块巨大的电子屏幕占据了整面墙。屏幕上,土壤湿度、病虫害预警等数据实时跳动。

合作社生产部负责人严鹏轻点鼠标,熟练地调出袁市镇大光明社区地块的详细信息:PH值6.2、有机质含量2.8%。“我们给每一块农田都建立了专属的‘数字档案’,通过这些数据,能精准掌握每一块农田的状况,为科学种植提供依据。”严鹏介绍。

目光转向距合作社不远的工厂化育秧中心,这里配备了先进的温湿度控制系统。借助这套系统,机械化育秧得以高效实现。每年,这里能培育出5000亩机插秧苗和75万株蔬菜苗,园区水稻耕种收综合机械化率达到96.08%。这些智慧化农业设施也让社员许少白尝到了甜头。

图为| 田间管理尽在“掌”握。(资料图)

许少白经营着一家家庭农场。起初,他的种粮面积仅5亩,在传统的种植模式下,虽全身心投入,却收获甚微。在农资采购方面,更是困难重重。

“以前采购农资,越接近春耕,市场上的农资价格波动越大,且质量参差不齐。拿肥料来说,春节前价格在每吨2400元徘徊,春节后就要3300元一吨。”许少白的家庭农场由于体量太小,难以获得优惠价格,成本居高不下。

后来,随着合作社的机械化设备越来越多,智慧化程度越来越高,合作社也从“生产型”向“服务型”逐渐转型,许少白的农场迎来转机。

图为 | 集中托管的土地。(资料图)

图为 | 集中托管的土地。(资料图)

“靠着合作社的农机社会化服务,种子化肥都是合作社送上门,整地插秧都是农机下田,啥都不耽误。”许少白算了一笔细账:以前种地靠自己,不算劳力,每亩要投入800元,一年种两季稻,除去成本,到手的也就七八百元。

现在合作社社会化服务,一亩地200元左右,机耕能节省60元至70元,化肥用量减少了20%,一亩地成本能省出150元左右。“关键是省心省力,稳产高效,咱敢上规模了,一年能挣几万元。”许少白底气十足地说。(邻水融媒:涂斯璇)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】