庞惊涛

智者乐水,仁者乐山。

这句出自《论语·雍也》的圣人之言,不仅反映了中国古代哲学中“天人合一”的思想,还对智者和仁者的性格特征及其人格美与自然美的对应关系进行了深入阐述。更为重要的还在于,它道出了文人士大夫与自然若即若离的关系和以山水自况道德修为的千古意绪。一言以概之,凡以文艺修持为志业者,没有不爱山水的。

伍立杨以作家而兼画家,山水在其文艺生命中的重要性,自是不言而喻。梳理其近一个甲子的生命轨迹,便会发现他与南山北水的特别缘分。他之先古典文学、后山水翰墨再到今日文学与绘画双修并进的文艺格局的形成,万水千山的滋养,证明奇缘前定洵非虚言。

伍立杨出生地,是大凉山所辖的会理市。这里处于蜀地最南端,是攀西核心地带。东北与东南,分接横断山脉和青藏高原的余脉。山峦起伏,河流纵横。这样的山水奇观,帮助伍立杨完成童年到少年这段重要生命周期的地理启蒙和性格培养。沿着会理的北南走向,他不仅实现了对境内两大山系螺髻山和牦牛山的初体验,而且也通过交织环绕于境内的金沙江和安宁河,完成对水性及其与地域文化分属关系的认识。更为重要的是,通过山水之间最大相对3081米的高差,首次在时空关系上,完成作为人的渺小的最初认识,并萌生以文艺超越这种渺小的哲学思考。

17岁那年,他走出大凉山,来到广州,成为中山大学中文系的高材生。和故乡雄奇博大的山水意象不同,南粤的山水因为有厚重的文化积淀而显得绮丽婉约。就广州城区极目,珠江的驯化和白云山的秀丽,显然比会理的山水更可亲近。但这样的可亲可近,却不是让他欣喜的,反而让他有一种失落。大约是童年到少年的山水经历里野性难驯的印象太过刻骨,所以乍见温柔蕴藉便有无所适从之感。

在这个时候,他对地理方位上的中国山水有了较为成熟的比较视野。稍作分离的会理山水,不仅没被淡化乃至遗忘,反而在这样的比较视野里再次得到强化。在文字和图像里,对会理山水进行“不在场”的心匠意构,为后来的丹青造化埋下伏笔。

如果说南粤和会理从大的地理谱系上都属于传统的中国南方,那么,伍立杨的北京岁月,注定要为他补齐北地山水认知的不足。在北京工作的10多年间,伍立杨频频登临西山。此山虽属太行山北端余脉,但气象上已和南粤白云山有很大不同。壮丽之别于秀丽,这是比较视野下的第一印象。这样的印象,在他登临海拔2303米的北京第一高峰东灵山后,得到进一步强化。壮丽之外,苍茫劲直的山水奇观,也震荡了这个素志于文学的作家心胸。

这个时间里,他大约还因为行旅的原因,出入巫峡,往来滇康,又间或小住江南,履及岭外。不断刷新视野,又不断修正心匠意构里的山水印象。

因了园林的山水造作别具匠心,又因了宋明文人士大夫的江南隐逸造就文人山水的奇峰突起,此一时节,江南山水的柔美婉约终于合了他的气性,顺势占了上风。又终于在世纪之交,因着安顿一屋烟云的缘故,追东坡之前路而安家海南。忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。天之涯地之角,茫茫水云之间,突起一座或笋或剑的山峰,其传导的仙道气息,真可与江南的文人卧舟相颉颃。起源于王维的山水画南北宗的异趣,大约在这个时期形成,更得益于钱锺书先生《中国诗与中国画》,得观念熏习,综调南北的山水画理想在此时也一并形成。

如果注意到这个时期的伍立杨实际已经以文史兼融的写作而享誉文坛的事实,我们就会对他早期的山水画“综调南北”的理想抱以由衷的激赏。

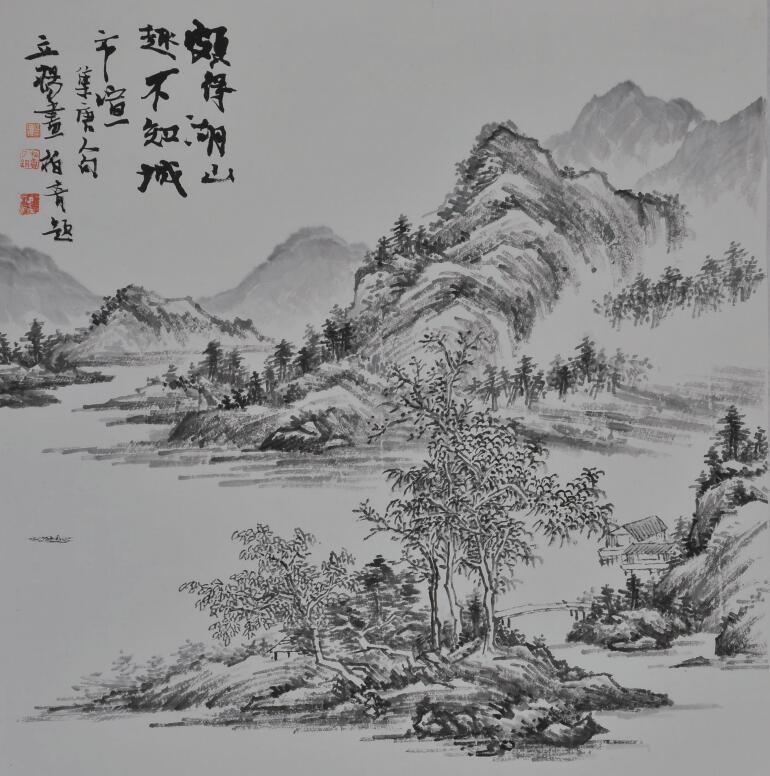

摩诘所“云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化”,正是伍立杨前数十年南北行旅、参乎造化的真实写照。他虽然没有南宗胜于北宗的偏见,但从艺术修为的接受和消化角度看,他接受南宗的影响当然要更深一个层次。我们从他后期的山水画作品里,也能看出这样的端倪。

钱先生所云,“拘泥着地图、郡县志,太死心眼儿了。”既接受过严格学术训练,又见识过更丰富山水意象的伍立杨,虽然带着会理的乡音,但已经积累了足够综调南北的资源。所以,他断不肯让人对他有“太死心眼儿了”的认识,他要在地理空间上、文艺操持上、尤其是山水意构上,混和南北、综调南北,便成其为文艺审美上的自觉行为了。

这样的文艺审美自觉,还端赖古典文学功底深厚这个大忙。可见,诗词和文史的修养,在书画中还真不是帮闲,是属于气韵一样重要的东西,超越于技法之上。把诗词和文史修养抽掉,那样的山水画会呈现怎样的气质,实在不难想象。

继续以钱先生的《中国诗与中国画》为源,假如鲍照“申黜褒女进,班去赵姬升”和钱起“竹怜新雨后,山爱夕阳时”是南宗,而《卫风》“我心匪石,不可转也”和左思的“吾爱段干木,偃息藩魏君”以及卢纶的“谁知樵子径,得到葛洪家”是北宗,那么,他的“云开巫峡千峰出,路转巴江一字流”(《云开巫峡图》)和“溪上遥闻精舍钟,泊舟微径度深松”(《河山精舍图》)就是用来综调南北的。

禅意这些不可与凡夫俗子讲的高深道理,和凡夫俗子看重的烟火日常、山水实用,在他的画作里得到高度统一。这与其说是从唐诗宋词这些古典文学的经典里寻求到了绘画创作的灵感,不如说是这些滋养和积淀,激发了借山水画综调南北的雄心。

至于韩愈《燕喜亭记》、元好问《临江仙》、柳宗元《游黄溪记》、欧阳修《醉翁亭记》、苏洵《木假山记》、苏轼《前赤壁赋》、苏辙《黄州快哉亭记》、曾巩《归老桥记》以及王安石《游褒禅山记》等文意图,更是借古典诗词和散文综调南北的生动体现。在这些作品里,既可以看到岭南画派的影响,也可以触摸新安画派的神韵,更能看出巴蜀画派对其创作的影响。

若说伍立杨的山水画刻意拟古,却也不尽然。

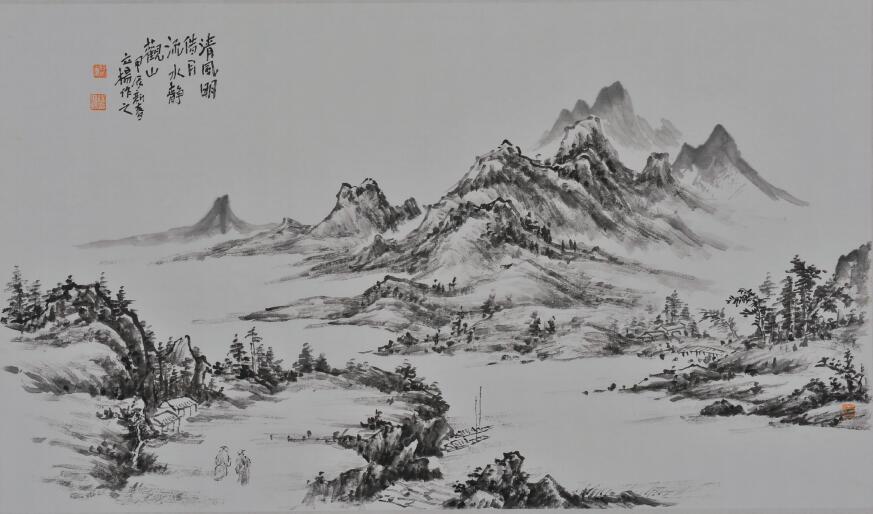

观《滇康小景》《金沙小景》《江村小景》《川江小景》等取意为“小景”的这一类作品,显然充满了当代趣味,即从《青山风暖》这样的作品立意来看,虽然画风是古雅的,但意思却是当代的。山水树木、屋宇舟子,无一不是偶然行旅中的即景化来。再看题跋,也绝少用五七言的诗句,而多以当代审美的四字题旨,甚至就是没有题跋,让人以为就是一次生动的写生。

另外,观伍立杨的山水画,很难看到人物,空山、空屋、空舟是常见的意象,即便如《深山访友》这样非常需要突出人物的画作中,也隐去了人物的踪迹。他排除了作为画家的“我”,以及意构里的古人,而让观者的“我”产生强烈的带入感,以此让作品完成协和古今的作用。

2016年,伍立杨辞别海南,回到蜀地。山水气象从他熟悉的雄奇会理,转换成幽雅温润的锦城。青城天下幽,与岷江润蜀无声组合而成的山水意象,是让他既熟悉又陌生的。会理的山水缘、北京的山水缘、行旅中的江南山水缘和盛年的南海山水缘,在成都叠合成综调南北、协和古今的成都山水缘。他行旅这一途,实实在在印证了“少不入川,老不离川”的祖训。这样的缘分,是自然之成还是得天所赐,大约只有他能回答了。虽然现在离言老尚早,但前60年积累的山水缘分,催发在成都的纷来腕底,其老来的山水缘,会给我们怎样的惊喜,实在值得期待。

明人董其昌说,画家以天地为师,其次以山川为师,其次以古人为师。故有“不读万卷书,不行万里路,不为画”之语。伍立杨深谙此句,将之慎重抄录于画室,以作日日警醒。他知道,读书万卷,行旅万里后,需要在天地和古人之间,和他心匠意构的的山水,再结一段生命和艺术相融合的奇缘。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】