车前子

“读万卷书,行万里路。”这话说来很好,听来也很好,但说来听来,多少有些标榜。书未必要读万卷,与其博,不如精。行万里却多多益善,因为往往过一条河就风土大异,万物凑眼,总有心动处。如果又有所记录,“写”就把“读”与“行”搅拌在一起。

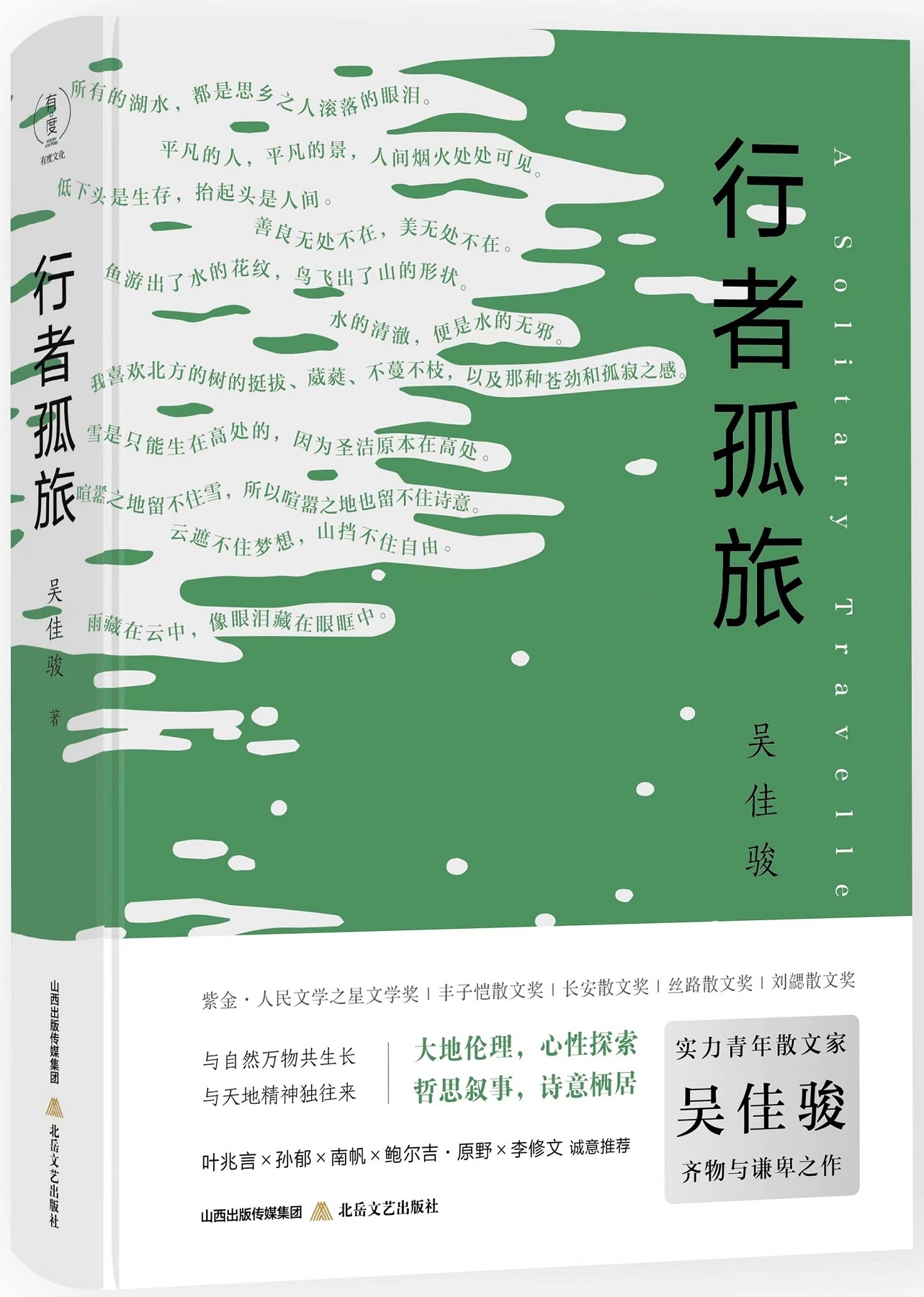

作家吴佳骏在新近出版的散文随笔集《行者孤旅》自序里道:“只是,任何踏上这条路径的人,从来都是独自在提灯夜行,像一个寓言,也像一个童话。那么,一个人能走多远呢?谁也不知道,行走者自己也不知道。也许,他的文字能走多远,他就能走多远吧。”

所以,完全可以在“读万卷书,行万里路”外,加上一句“写万篇文”。这几年,吴佳骏文思泉涌,写得真多,乱花渐欲迷人眼,我都来不及看。

看完自序,看目录。读行走文学的乐趣,是看目录之际,像是对自己旅行生活的一次校订,如果标题出现熟悉的地名与区域:在雁荡山游走、江南行、青海笔记、记忆中的敦煌、一个人的巫山、去缙云寺访春、龚滩夜行人等。这些标题,让我想起曾经去过或准备去的缙云寺。

雁荡山我去过多次,十分惭愧,没写过散文随笔,写不出。看看吴佳骏如何写景状物、借物言志和遣词造句:“在大龙湫入口,立着一块形似剪刀的山峰。虽然表皮锈迹斑驳,落满了时间的垢甲,刀刃却无比锋利。上天握着它,裁剪流云和飞瀑;大地握着它,裁剪山水和岩画。雁荡山的一草一木,一凸一凹,一景一色,一秋一冬,都是这把剪刀的杰作。我从剪刀峰下走过,我的心情也被裁剪了。”他替我写出我当初经过剪刀峰的感觉,于是欣喜。

行走文学,岂止行走文学,阅读时,凡读者能感觉欣喜、好奇,在我看来,就是上乘文学。文学终究不是悲伤与倦怠的事业。吴佳骏的文字给了我回忆,没读到他的《龚滩夜行人》,我在龚滩的经历就像从我生活中已被抹去一样,虽然我还为它写过诗。

再读几篇我没行走到的地方——文字在《行者孤旅》中成为地方:“过去的巴廉寺,香火鼎盛。只要寺内的晨钟一响,整个安澜镇的人都能听见。听见之后,人们该做饭的做饭,该种地的种地。倘若有年岁大的老人,既做不了饭,又种不了地,就端张凳子,坐在屋门前的山头上,看朝阳初升,飞鸟出林。”我读吴佳骏文字,常有“朝阳初升,飞鸟出林”之叹,我真的老了,血不热了。

于是欣喜,于是好奇:“我怀疑是天气太冷的缘故,把血管一样的盘山公路冻得痉挛。公路一痉挛,车就开始颠簸。车一颠簸,车上坐着的人就开始紧张。或许是自我安慰吧,有人唱起了歌,但那歌声分明也是紧张的,像是谁在歌者的喉咙里放了辣椒酱。如此一来,车反而颠簸得越加厉害了,像一只被歌声吓丢了魂的羊。它使劲一抖,竟把歌声和紧张同时抛出了车窗之外。于是乎,车内便只剩了静寂,和静寂包裹着的更大的静寂。”

静寂是必要的。唯有静寂之人,才有资格去大山包。吴佳骏遇见一个卖烤土豆和烤鸡蛋的老妇人,她身披一件麻布缝制的寒衣,面孔被冻得通红,嘴唇瑟瑟发抖,但她就那么坐着。这一刻,人间无助,是我和吴佳骏一起看见这位顽强的老妇人。

文学终究是无助与顽强的事业。文学终究是人的事业。作为人的事业,写作是一种生活方式,阅读也是一种生活方式,“无论你选择哪种方式生活,目的都是为了自由——生命的自由。”

(《行者孤旅》,吴佳骏著,北岳文艺出版社,2024年5月)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】