赵四

我几乎可以说是看着伦刚的诗集《木雅藏地》在10年光阴中如何一点一点长成的。每年,伦刚总会选择一段特定时间,生活在川西木雅人中间,生活在木雅人生活的那片神奇、原生高古、莽苍荒寒的雪域藏地。

来到大荒之地的伦刚是有福的,他满眼皆诗,荒古之诗。这本是他心灵先天的位置,他的心灵原就为这样的景观所充满,原就是从这样的自然中生就、长出的。只是长久以来被城市生活的烟幕所遮,以至于他已不知其家何在,以致他初睹这熟悉的陌生之地,身心五味杂陈,惊惧、惶恐、狂喜、震慑、悲欣交加,也全身心被诗充满。

多年来,他一直不停地出走城市,走进内心,走进内心本原里的荒古,走进他的家,他原本与万类同在的家。他只需一座牛房木屋、一方火塘、一盏酥油灯、一首木雅古歌、一个青稞大饼、一碗酥油茶、糌粑、奶饼、奶渣等,即可安顿此身;他原本就是劳动、采摘、听鸟、观星、歌舞等的构造;他的虚构、抒情天赋原就不是为占有、攻取、统治、服务于他本无需的种种身外之物而设。

在木雅人的故乡雪域高原大地上,伦刚找到了精神家园。他在这里参诗,体悟万类;恢复他原本所是,在这里背石修楼塔,种收青稞,挖虫草,采松茸,放牧,参加庙会,参加木雅婚礼,孤身游荡,与牦牛、马匹、林麝、马麝、岩羊、红狐、熊、狼、雪豹为友,眺望蜀山之王贡嘎山和惹哈厄洛山雪峰,仰望燦燦星空,让内心里的苦寒孤寂在飞雪、冻土中一望无际,让灵魂中的童真奇趣在耳中鸣啭、嬉游目遇中珠玑闪烁。他凭此将自己成就为本质意义上的诗人——那个自然怀中的原初精神体(如果我们仍同意人为万物灵长的话)。

而在地方性的文化意义上,诗人又完全开发了一部旁敲侧击的木雅人精神史,以他的个体精神史折射出木雅人生息大地之精神存在的丰富可能性。木雅人本有的精神存在内涵,无疑更多地体现在他们的信仰、古歌、舞蹈、工艺、艺术形式中。在《木雅藏地》里,木雅人大地获得诗性存在,并因其广阔的文化观照、对参,获得新的具现代性的文化身份。

一首《巨石上静坐的火狐》,便是一阕证词:

火狐在黄昏独自上演沉默的歌剧——

没有舞蹈,没有歌唱

蓬松的火尾抱在怀里,在风中奓开

像管弦乐队无声演奏

它蹲坐的巨石是古老的剧场

荒野:背景

乱石:听众

红毛:戏服

宁静露出它骨子里的戏剧性

荒风削删掉红色演员的身外物

一场时间救赎的歌剧

大寂静里有一切歌的起源

红色演员对话雪山、黑石

时光张望着它

我以舌的缺席、耳的在场拎起全副身心

听懂了它领唱的大荒咏叹调

一只火狐,便是一出自然生灵的戏剧、一场寂静的奇异歌剧;它不发一言,只是静坐荒风中的巨石剧场,领唱了一部天籁的大荒咏叹调。歌剧、剧场、咏叹调这些现代生活、艺术形式内容联想,无疑远离木雅人的生活。但在这里,它们不仅不暌隔于荒野大地,反而赋予它奇趣、深度,使其显现出不可思议的融会之魅力。

通过这样一首诗,我们也能体会到,伦刚的诗歌写作无疑是极具现代性的,无论是在诗人的诗歌意志还是文本的诗歌技巧、语言创造性方面。红狐并非象征,凭着诗人言之力呈现出的兀自存在感而完成为心魂中的造像,由自然之物提升为言铸的心像,而非诗人主观的心想。

伦刚是个心怀热爱的沉郁、质朴的诗人,他扬其具长歌浩荡之气的诗风,在精神更生的寒疆荒野里,观察、聆听,获得知识,心怀敬畏,时时体会心魂的悸动、震颤,以呕心沥血的一字一句,精神化作章章诗篇,完成大地诗性行旅。

诗人置自己于荒古冰川下、放牧的荒野无人区、采虫草的高寒极地、采松茸的原始森林、木雅婚礼现场、风马旗林、泥擦擦屋前,塑一帧帧荒野生灵的造像,绘一幅幅木雅人生息的图景……更重要的,以万类为精神寓所,不时地,他自己是牦牛,是马,是藏地儿童、放牧老人、水鹿、熊、悲鸣的夜鸟,是危崖孤峰、淙淙溪流、涟漪起伏的青稞、恐怖的暴风雪……在到处是野兽的崇山峻岭中,人也仍是无染的“人”。

一直以来,伦刚都不放松以最大力量和最深厚可能性把自己投入进诗歌,在文本生成的过程中深探自我和万类的关系,有时甚至不惜以过度表达为代价。但他往往是在那些放松的甚至不乏孩子气视角和语调的诗篇中,有着出人意表的发挥。

“松弛”的状态对诗人一向不友好,极少以之对真正的诗人青眼相加,但对通常紧张度偏高的诗人如伦刚,却不时对他伸出慷慨援助之手。这或许也是每一个好诗人天生的机智、狡黠总有藏不住自己,在端庄的理想背后偷露一小手的时候。此时,其实是一个严肃诗人被赐福的时刻,是某种力量左右着他的笔而使他写得最为自然的时刻。好诗,总常常是各式各样的意外:语言的意外,想象力的意外,思想力的意外。

像《木雅小男孩往长筒藏靴里藏土豆》《月亮》《蘑菇》《扑笃,扑笃》《偷酥油的小松鼠》等,给予了我极为欢畅愉悦的阅读体验;《水槽里的月亮》《喊叫》《三粒松芽》《无法命名的杀死獐子的小动物》《荒野(昨天,我把荒野背进迷梦)》《积雪的原始森林》《老树倒下》《森林夜,暴风雪》《左前腿骨折的马》《喝水的马影》《关于诗人工作的性质》等诸多诗篇,也常让我赞叹不已,品之再三。

若要对伦刚再有什么寄望,我只想提醒,“无目的的目的性”游戏精神,从来是文学创造的不二法门。如何在文学创造与精神性表达之间,最大程度地享用“松弛”领地,取得最佳的完美平衡,仍是伦刚需要持续修习的功课。

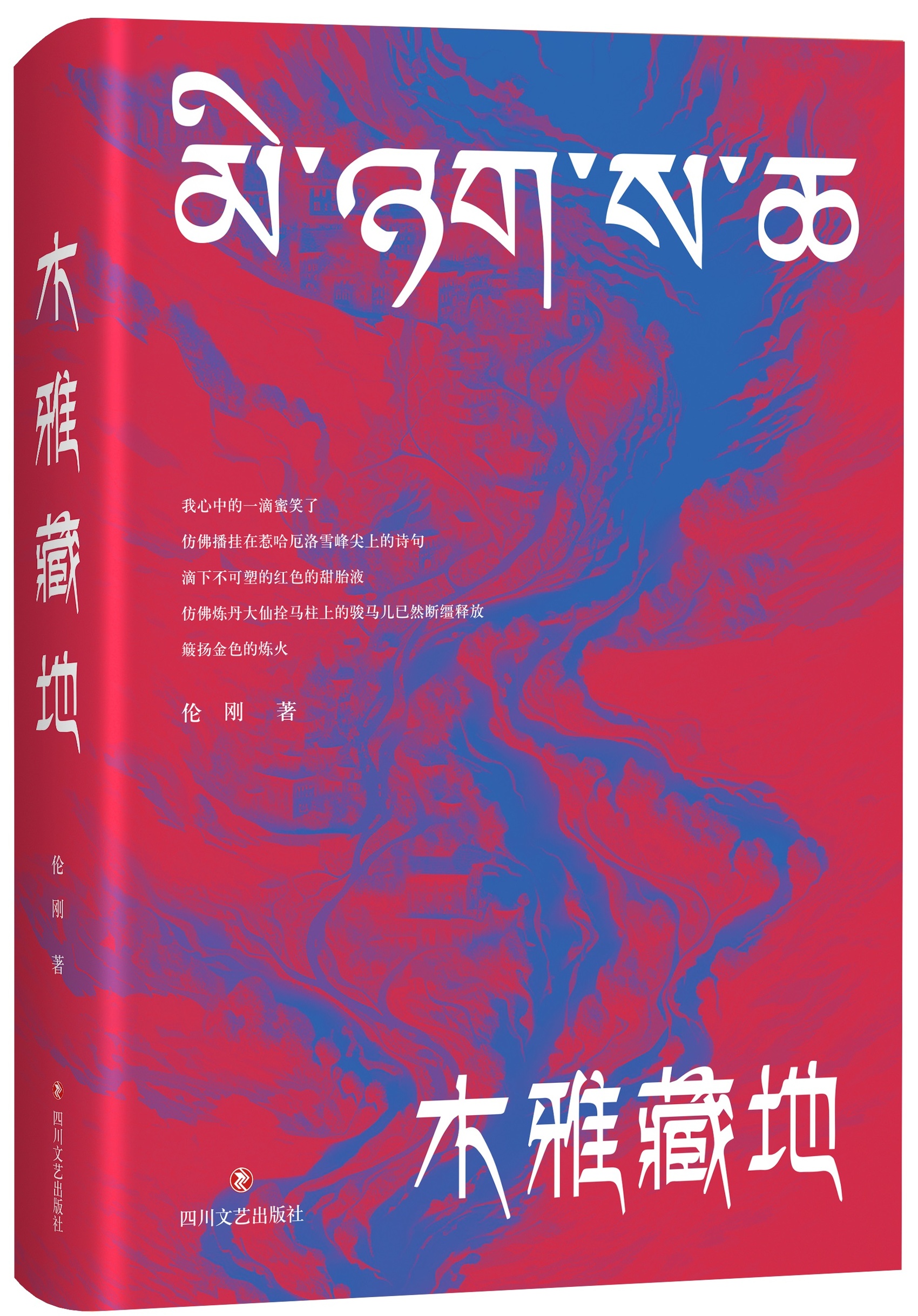

(《木雅藏地》,伦刚著,四川文艺出版社,2023年10月)

作者简介

赵四,文学博士、博士后,海内外出版有10多种著作。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】