川观新闻记者 吴晓铃

世界屋脊青藏高原,一直因为高寒缺氧被认为是生命禁区。但是,人类一直在这片雪域圣地绵延生息。

人类从何时开始踏上青藏高原?这片神秘辽阔的土地上,又孕育了哪些斑斓的历史文化?12月18日,四川博物院又一年度大展——《雪山之巅 大河之源——青藏高原的文明崛起与民族融合》(以下简称“青藏高原”展)展揭幕,该展汇集了29家文博机构的425件/套珍贵文物,系统揭示了人类征服青藏高原的深厚历史,以及在中华民族共同体的发展历程中,高原上从未间断的文化交流和民族融合的壮歌。

踏足高原

它们见证高原人类文明的序曲

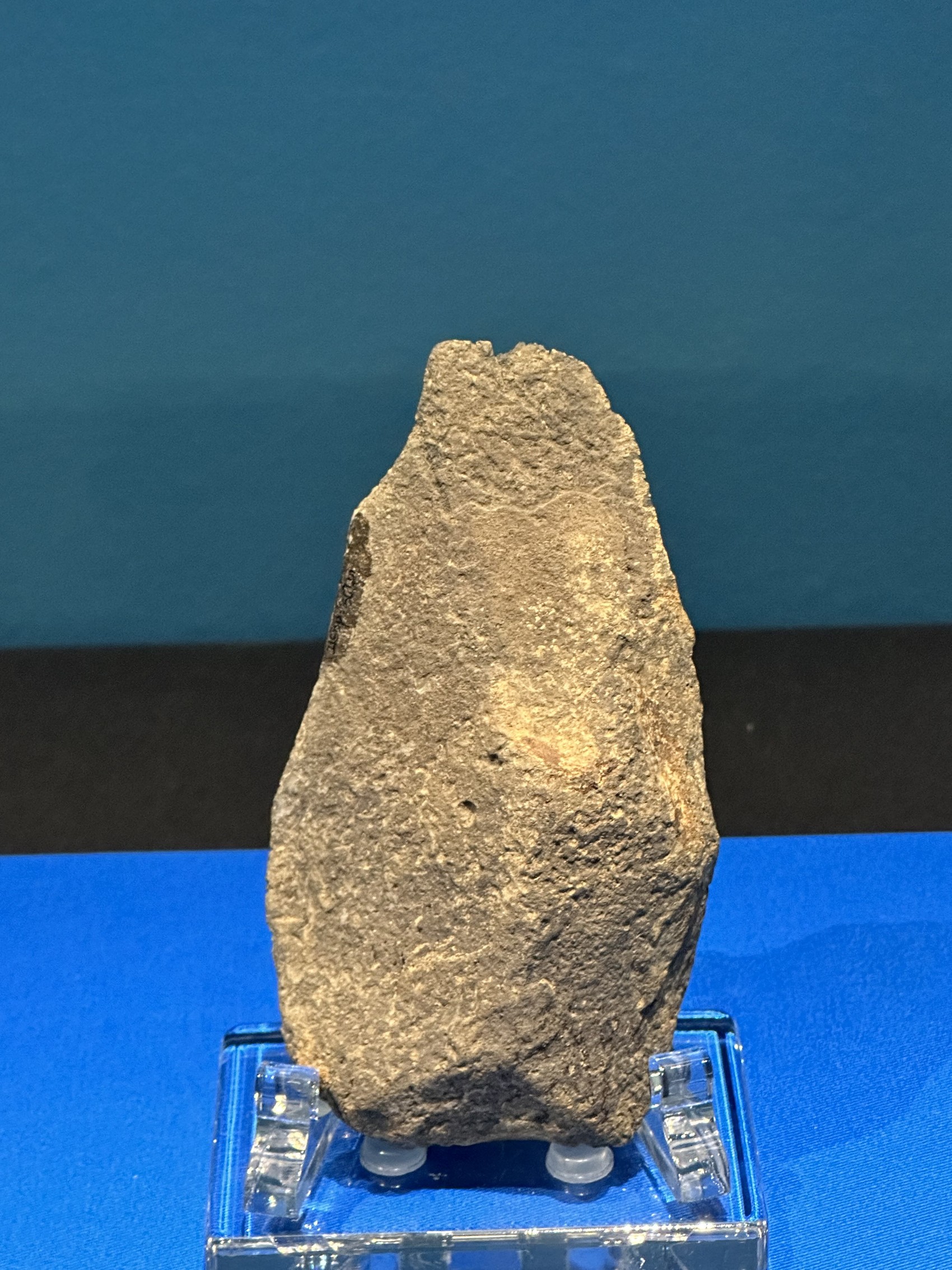

平均海拔4500米的青藏高原,人类从何时开始踏足这里?步入“青藏高原”展展厅,一组形状多样的旧石器和远古动物的化石,揭开了谜底。

甘孜稻城皮洛遗址出土的石核、手斧、手镐等,年代早到了22万年以前。位于青藏高原东北缘的甘肃省夏河县白石崖溶洞的一件丹尼索瓦人的下颌骨(复制品),同样年代早到了16万年以前。这些看上去没有“美感”的石头和人骨,却见证了人类征服青藏高原的壮阔历史。

“丹尼索瓦人的下颌骨,证明了远古人类至迟在16万年以前就开始踏上青藏高原。”展览策展人卢玥颖介绍。

丹尼索瓦人,一种被认为早已灭绝的古人类种群,主要分布于东亚地区。2008年,首次发现于西伯利亚丹尼索瓦洞穴的指骨化石,让人类的这个远古“远亲”进入人们的视野。科学家对该洞穴发现的指骨进行古DNA分析显示,丹尼索瓦人曾在大约3万年前与现代人的祖先共同生活在这个世界上。没想到的是,远在万里之外的中国甘肃夏河县白石崖溶洞,居然也发现了丹尼索瓦人的化石,这也是全球第二处被发现的丹尼索瓦人遗址。

展出的这件丹尼索瓦人下颌骨化石(复制品),由甘肃夏河县当地人1980年在白石崖溶洞中发现,因此又被称为“夏河人”下颌骨。它形态原始,保存着两颗完整的臼齿。多年来,中国科学院院士陈发虎率研究人员对化石展开全面分析,最终鉴定化石形成于距今至少16万年前,将青藏高原最早的人类活动记录从距今约4万年提早到距今至少16万年。

夏河人下颌骨复制品

皮洛遗址出土的阿舍利手斧,同样是具有宝贵学术价值的文物。它们证明了大约在22万年以前,人类就已经从青藏高原东南麓进入、逐步征服并不适合人类居住的青藏高原;更以制作精美的手斧等阿舍利产品组合,纠正了“东方早期人类文化落后于西方”的学术观点。

手斧,学术界被公认为人类历史上第一种标准化加工的重型工具,它代表了古人类进化到直立人时期石器加工制作的最高技术境界。在西方考古学界,美国学者哈佛大学人类学家莫维斯曾提出过“莫维斯线”。以他的观点看,在旧石器时代,位于该线以西欧洲、中东和非洲地区是早期人类文化的先进地区,是以阿舍利手斧文化传统为代表,能掌握先进工具制造技术的先进文化圈;而位于该线以东的中国等地区,是以制造简单的砍砸器传统为特征的“文化滞后的边缘地区”,缺少手斧等较为精细的石器及技术。

皮洛遗址出土手斧

“从此以后,‘莫维斯线’可以擦掉了!”在皮洛遗址发现阿舍利手斧之后,中国著名旧石器考古学家和古人类学家高星兴奋地发出感叹。皮洛遗址阿舍利手斧的出土,在考古学意义上斩断了“莫维斯线”。这里的手斧,两面(侧)对称均衡加工、薄化处理,是在中国甚至东亚发现的最典型、制作最精美、组合最完备、技术最成熟的一套体系,完全可以和西方晚期阿舍利遗存媲美。而海拔高达3750米的皮洛遗址,早期人类却可以在这里生存,在陈发虎看来同样意义重大,“这说明他们的智商已经发展到一定程度才能应对这种高海拔的极端环境,进一步加深了学术界对青藏高原早期人类演化模式的认识。”

从展览中可以看到,目前青藏高原发现的旧石器时代遗存,其年代从旧石器时代中期一直可以延续到旧石器时代晚期。“我们希望用这些石器告诉大家,早在旧石器时代,青藏高原同世界其他地区一样,也奏响了人类文明的序曲。”卢玥颖表示。

定居高原

谱写高原文明的灿烂篇章

登上高原的远古人类,从艰辛的狩猎渐渐过渡到农耕时代。漫步展厅,可以看到早在新石器时代,远古先民就已经开始在青藏高原定居。

西藏昌都卡若遗址,青藏高原重要的新石器时代遗址。此次展览,卡若遗址出土、距今约5000年的条形石斧崭新亮相,见证了高原先民生产工具的古朴工艺;阿坝孔龙村遗址新出土的马家窑文化彩陶等文物,纹饰多样精美,也折射出甘肃、青海马家窑文化的先民在距今约5000年前,曾经沿着青藏高原东部的横断山脉南下,最终进入川西高原地区。展厅里,西藏阿里桑达隆果墓地出土的金面具等文物,更是呈现出青藏高原距今约3000年至公元7世纪期间,高原上丰富多样的文化面貌。

桑达隆果墓地出土的金面具

当然,伴随唐代吐蕃的崛起,青藏高原社会步入了文明发展的新时期。借助唐蕃古道等高原丝绸之路,汉、吐蕃、吐谷浑、党项等族群密切交流交融,共同创造了灿烂的高原文明。在展览第二单元《文明兴盛——唐宋时期》,既可以看到吐蕃时期风情浓郁的各种金饰,也有见证与中亚交流的波斯银币;既有西夏文残碑,也有来自大理国时期的阿嵯耶观音铜像,它们都是吐蕃时期高原文明繁荣发展的历史见证。

吐蕃时期,青海都兰县热水墓地血渭一号墓出土的一批文物特别引人注目。这处墓葬是吐谷浑王墓,墓葬因为9层柏木穿木结构形成的独特“东方金字塔”造型,被当地人称为“九层妖楼”,它曾被盗墓小说作家天下霸唱写进《鬼吹灯》,作为了小说中魔国君王陵寝建筑的原型。

血渭一号大墓“九层妖楼”出土的外甥阿柴王之印

此次展览,展出了墓葬出土的20多件精美文物,既有用于装饰的各种金链、金牌、绿松石、玛瑙,也有木勺、织锦等实用物,尤其值得关注的是一枚“外甥阿柴王之印”。这枚印章印面主体部分为骆驼图案,边缘部分为藏文“外甥阿柴王之印”。“‘阿柴’是吐蕃对吐谷浑的称谓。”卢玥颖介绍,“历史上,吐谷浑王室曾与吐蕃王室联姻,形成了特殊的甥舅关系。”

吐谷浑这个部族,对很多观众而言十分陌生。它原是辽东慕容鲜卑的一支,后在首领吐谷浑的带领下向西迁至甘肃、青海一带。吐谷浑政权到663年为吐蕃所灭,共存续了三百多年。这次展览中出土于吐谷浑王墓葬的精美文物,让我们得以窥见一个少数民族政权的昔日荣光。

血渭一号大墓“九层妖楼”出土的精美金器

民族交融

各民族如石榴籽一样抱在一起

漫步展厅,闯入眼帘的文物民族风情浓郁,让人过目难忘。但让人印象最为深刻的,莫过于它们所镌刻的民族交往、交流、交融的印迹。它们,是中国56个民族如石榴籽般紧紧抱在一起的生动缩影。

早在5000年前,青藏高原上的居民便与周边地区展开了密切交流。为了让观众直观了解这一历史,展览不仅展出了西藏卡若遗址出土的石斧,更以图片方式展示了卡若遗址的房屋遗址复原示意图。“这里的半地穴式房屋,以及经过处理的红烧土墙壁与居住面等做法,在中原黄河流域十分常见。遗址中某些房屋居住面的红烧土下面铺设有木条的做法,也与半坡遗址仰韶文化的房屋居址做法相似。”卢玥颖表示。

历史时期,这样的交流交融更加普遍。展柜里,四川博物院收藏的清代唐蕃会盟碑拓片,是唐朝与吐蕃会盟以及民族友好的历史见证。这块石碑,至今仍立于拉萨大昭寺门前。出土于甘肃省武威市唐代吐谷浑墓葬群的一组木雕俑和纺织品残件,也揭示出吐谷浑民族自归唐以后近百年间,逐渐融入中华文明体系的历史事实。

到了元明清时期,青藏高原更是迎来历史发展的高潮和民族交融的又一黄金时期。

一组印章和文书,见证着中央王朝对高原地区的治理。

西藏博物馆藏的白兰王印(复制品),印钮上是栩栩如生的骆驼,印面则以八思巴文篆刻了“白兰王印”四字。“白兰王”是元代中央政府授予西藏萨迦款氏家族世俗首领的封号。白兰王印的传承,反映了元朝对吐蕃的重视与管控。它的背后,则是元朝设总制院(后为宣政院)等机构,将西藏正式纳入中央王朝的直接行政管辖的宏阔背景。

白兰王印复制品

见证中央王朝对西藏主权的各种官印

到了明代,朝廷继承了元朝在西藏的行政机构体系和治藏政策,并推出了卫所制度。四川博物院藏的国家一级文物明代火把簇(“簇”为“族”的异体字)千户所铜印,就是卫所制度的见证。火把簇千户所,位于今甘肃甘南藏族自治州临潭县一带。明朝中央政府分封火把簇及其余少数民族的首领为土司,再依据地位高低授予卫所指挥、千户、百户等职。在强化军事管理的同时,也促进了民族融合。

清朝时期,更是发展出一套对西藏的经略和管理较为成功和完善的制度。

文物让历史说话。乾隆时期政府发给白利长官司的令牌、乾隆时期松潘总镇都督府札文、乾隆时期的卓克基长官司印、光绪年间驻藏大臣发给巴塘文告的封套等文物,用铁一般的事实彰显着清政府对青海、西藏等地的完全主权。卢玥颖介绍,清朝时期,中央政府为适应多民族国家统一的历史特点,最大限度地行使中央集权,专门设立了执掌少数民族地区事务的最高权力机构理藩院,开创了我国在中央政府内设置少数民族管理机构的先河。此外,还对川西地区实行土司制度,尤其开创了中央政府治理西藏的重要举措——驻藏大臣制度,使清朝对西藏的管辖达到了前所未有的治理高度。对于巩固国防、维护国家统一和民族团结,促进西藏地区经济社会发展,产生了重要历史作用。

“过去很长一段时间,西方学者认为西藏和中原并无联系。”四川大学杰出教授霍巍表示,“我们说西藏自古以来是中国不可分割的一部分,包括藏族先民在内的西藏各族人民共同创造了西藏的历史和文化。那么,从考古发现的当地先民的生产工具、生活方式、食物体系等,完全可以证明,西藏与东边的这种交流、交融,从史前就已开始并长达数千年。”

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】