封面新闻记者 张杰 雷蕴含 北京摄影报道

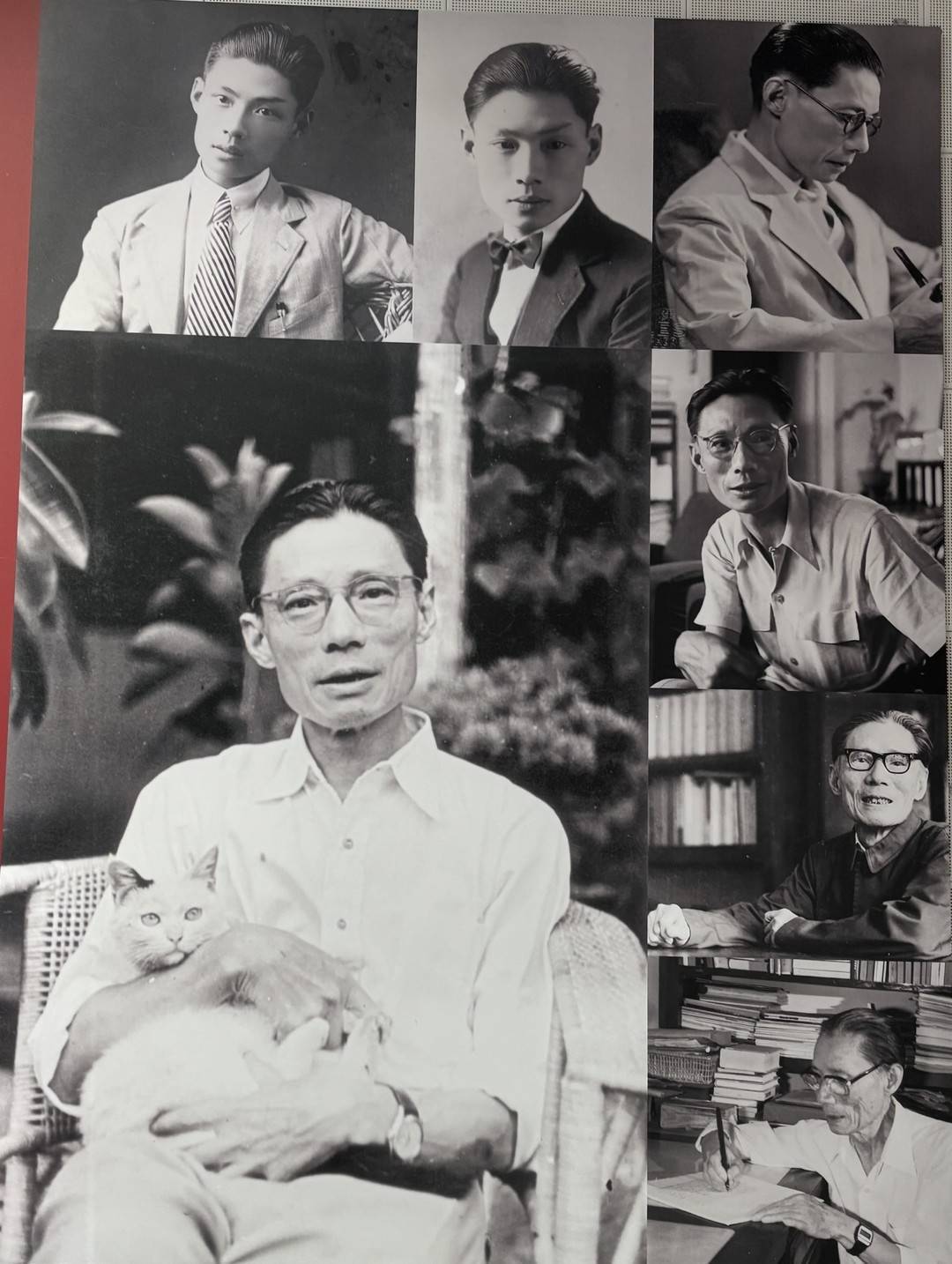

“在我祖父旺盛、飞扬的生命体里,并存着两个夏衍:

一个是激情澎湃、冲锋陷阵的战士;

一个是才思泉涌、笔耕不辍的写作者。

两者和谐共生,根深叶茂,又相得益彰。”

——沈芸

沈芸在“剧影双峰”展览现场

夏衍的孙女沈芸女士是中国电影艺术研究中心研究员,也是一名作家。

2025年12月4日,“剧影双峰——夏衍的戏剧与电影”展览于中央戏剧学院昌平校区开幕。该展览通过文献、影像、实物与沉浸式舞台装置,全面呈现了夏衍在中国戏剧与电影史上的卓越贡献。作为本次展览的策展人,沈芸接受了封面新闻记者的专访,回顾了祖父带给自己的影响,以及夏衍先生如何从“素人”到左翼电影“开山人”的历程。

“剧影双峰”展览现场

封面新闻:夏衍先生一直强调电影的民族化、大众化和启蒙性。 2025年是中国电影诞生120周年。在当下重提夏衍与电影的关系,你认为有哪些尚未被充分认识的方面?

沈芸: 站在中国电影120周年的今天回望,夏衍的许多电影思想依然具有重要的现实意义。他参与推动并见证了中国电影的三大高峰时期——20世纪30年代、20世纪50年代和20世纪80年代。能完整见证并深度参与这三个阶段,且在每个时期都扮演关键角色,这本身就说明他的电影观念具有扎实的实践基础和前瞻性。他并没有简单地去定义“电影是什么”,而是更注重尊重电影自身的规律。与一些先预设框架的创作方式不同,他强调遵循艺术与时代的内在逻辑。过去我们常说电影不应沦为工具,但今天我们也意识到,电影如果完全脱离现实、远离民众,其生命力同样会枯竭。夏衍经历过不同的电影生态与政策环境,因此他的思考是立体而辩证的,始终保持着清醒而开放的视野。

封面新闻:你的书中提到,夏衍先生和当时的同道们学习电影是在电影院里,掐着秒表看场景转换。这个细节很感人。

沈芸:对。他们看一个镜头或一段戏完后,用秒表算算几秒钟或几分钟,然后算算一共多少尺长,这样一个镜头一个镜头地加以研究,逐渐掌握了电影编剧技巧。20世纪30年代,中国电影在经历了萌芽期后开始了快速的生长期,但是当时电影市场依然是好莱坞统领的天下,技巧上学习好莱坞是最快最好的捷径。

他会先根据剧情简介自己构思一遍,再对照电影看别人是怎么编的。在电影方面,他们那一代人最初大多是“素人”,但正是通过这样的钻研,逐渐成为专家——这个过程在他身上体现得特别真切。

1947年秋,夏衍在新加坡(沈芸提供)

技术浪潮中,电影叙事何以长存?

封面新闻: 如今技术正在深刻改变电影。以你对爷爷的了解和他的思想脉络来看,如果他活在今天,会对技术持怎样的态度?

沈芸: 我想他肯定不会拒绝技术发展,但同时也不会放弃内容。当初电脑刚兴起时,我家一位从事计算机研究的朋友常来做客,爷爷总会问他很多关于电脑的问题。他曾说过:“我这辈子很遗憾的就是没有学会电脑。”那时电脑刚起步,很多人都还听不太懂,但爷爷因为是理工科出身,对技术发展始终抱有开放的学习态度。

封面新闻:影视发展至今,出现了短剧等多种形态。你如何看待电影和话剧的未来?

沈芸:不同形式对应不同需求。现在的剧场艺术发展得很好,话剧并不逊色。我觉得“分众”是对的,不可能要求所有人都看同样的东西——有人喜欢短视频,也有人爱看长片,它们可以并行。

封面新闻:作为电影研究者,你认为在人工智能等技术飞速发展的当下,电影的未来会怎样?

沈芸:现在电影确实走到了一个节点。科技与产业发展带来诸多挑战。但我爷爷生前也经历过类似的冲击,比如电视的兴起。他曾说过,拍片子还是要用一些胶片,否则磁带磨损太快。纵然时代发展很快,但我认为电影所创造的视听叙事模式,并不会消失,它会散落在各种载体与形式中。也许传统的“黑匣子”观影方式会面临挑战,但叙事本身会长存——这是电影作出的重要贡献,因为它提供了一种不同于文字的叙事方式。就像戏剧经历过更多危机,至今仍在传承一样,电影叙事也会延续下去。

1986年10月,86岁夏衍到北京电影学院参加校庆活动(沈芸提供图片)

与名著“搏斗”:改编中的女性亮色

封面新闻: 夏衍先生的作品已成为“经典”,但经典有时意味着距离。你希望年轻读者在阅读夏衍时,感受到哪些超越时代的内容?你认为年轻人应如何与这样的作品建立连接? 现在重看夏衍的作品,我发现他的剧本文风清芬,有一种“安静的力量”。

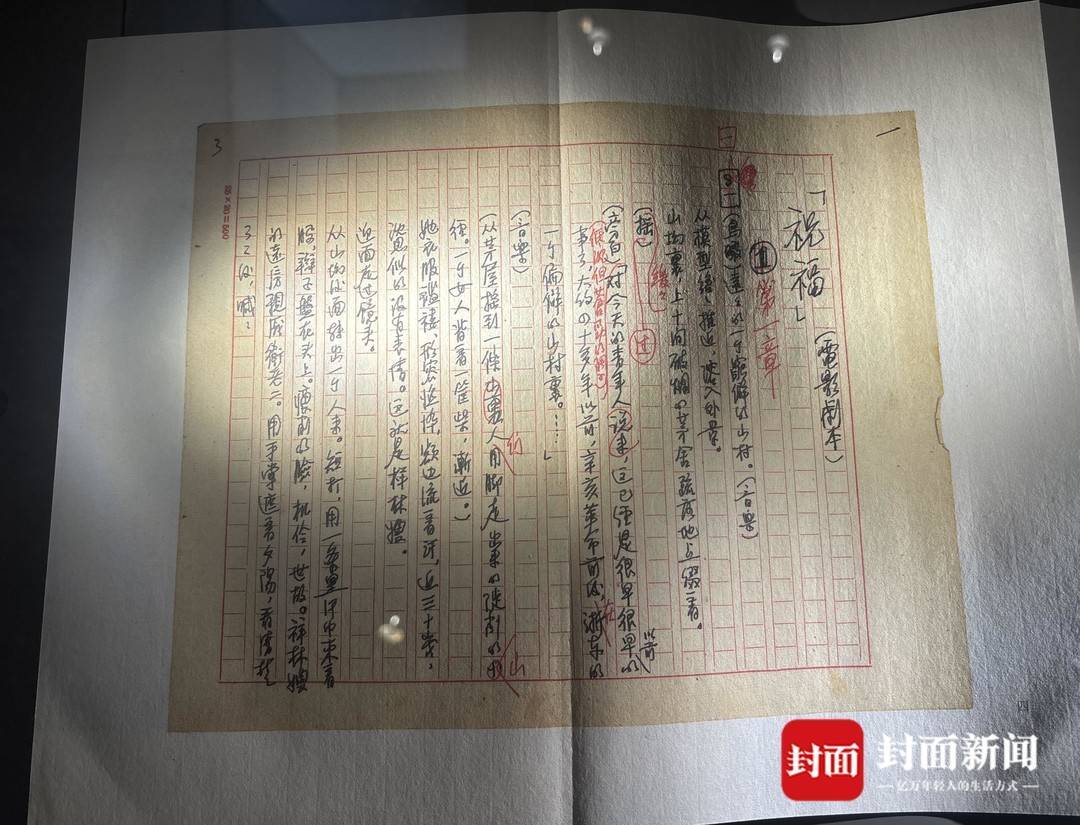

沈芸:时代背景确实不同了,但作品中留存的是关于人性的力量,比如知识分子的立场,以及他对女性角色的塑造。不知你是否注意到,他的剧作中女性往往都是“大女主”。我们这次通读全部十个剧本后发现,他都刻意着重笔墨刻画了女性所代表的光明、积极的亮色。《祝福》中的祥林嫂、《林家铺子》中的林明秀、《革命家庭》中的陶珍、《憩园》中的万昭华和寒儿,以及《烈火中永生》中的江姐,都被他在原著的基础上向前推了一步,做了进取性的人物提升。

夏衍电影剧本《祝福》手稿

对女性角色(“大女主”)的偏爱和推崇,是夏衍剧作从话剧到电影的一贯倾向,由此可以追溯到1927年上海开明书店出版的,德国倍倍尔著、沈端先译的《妇人与社会》(后改为《妇女与社会主义》)。这也与我个人的成长体验呼应:无论在家庭教育还是日常言谈中,我从未因为自己是女孩而感到被区别对待。他一直平等看待,甚至对女孩还多一份偏爱。这种平等与尊重的意识,或许是跨越时代、能与今天读者共鸣的精神内核。

封面新闻:你主编的《夏衍剧作十种》从包装到设计都有特色,这是出于怎样的考虑?

沈芸: 我们做这套书时,探讨的正是“经典的年轻化”。这些剧本大多创作于八十多年前,如何让今天的年轻人有代入感?我认为首先要在形式上贴近他们,降低阅读门槛。因此我们选择了小开本,并设计了一款印有夏衍漫画形象的帆布包,这个文创现在很受欢迎。这一步很关键:先吸引读者进来,他们才会去读、去深入。这是一个从“进入”到“深入”的过程。从目前反响看,第一阶段应该做到了。我们也希望后续能持续有这样的尝试。

封面新闻:《夏衍剧作十种》里收入的五部电影剧本是夏衍改编鲁迅、茅盾、巴金等人的经典小说。事实上,改编他人作品风险很大。他为什么选择这样做?

沈芸:他把这形容为一场“搏斗”——既要挑战原著,又要遵循原著。他在谈改编时也承认这是“吃力不讨好”的工作,但仍主动迎接挑战,并且成功驾驭了。他曾说:“有人说改编名著是‘吃力不讨好’的工作,我虽然没有‘讨好’的念头,但是‘吃力’却是亲身体会到了……这简直是一场‘搏斗’。”从现有改编作品来看,夏衍不仅深挖并凸显了原著的思想,也将自己的理解和电影时空特点相结合,在作品中烙下了鲜明的个人风格与作者印记。

他的五部改编作品大致有两条脉络:一是以《祝福》《林家铺子》《憩园》为代表的江南/故园题材;二是以《革命家庭》《烈火中永生》为主的地下革命叙事。这延续了他“写熟悉题材”的创作理念,也完成了一种关联个人经历的自叙性表达。

“戏里边多一些生活,生活里少一些戏”

封面新闻:年轻创作者,生活经历可能没那么丰富。年轻创作者该如何运用好自己的生活经历,写出更好的剧本?

沈芸:观察生活非常重要。就像夏衍评价吴祖光时说的,他认为吴祖光一定能行,因为吴祖光哪怕在公共汽车上都能观察到、听到那么多事情。你看《上海屋檐下》这样的作品,不就是观察了石库门里许许多多的人家吗?那个剧本就像横截面一样,透过五六户家庭,呈现了整个社会的面貌。我们也许不处在他们那种风起云涌的大时代,但仍然可以从细微处着手,写出属于这个时代的故事。观察、深入生活,始终是创作的重要来源。

封面新闻:你爷爷有句话流传很广:“戏里边多一些生活,生活里少一些戏。”

沈芸:对。爷爷文坛朋友很多,常有人来家里作客聊天。比如作家吴祖光,他喜欢坐公交车来,一到就会讲路上遇到的人、听到的对话,比如别人聊电视剧、谈菜价。我爷爷就说:像吴祖光这样的剧作家,永远不会没东西可写,因为他就在公交车里观察普通人的生活。

封面新闻:近几年,你以学者身份开始了文学创作,你的散文还获得了琦君散文奖、十月文学奖。这算是在延续祖父的文艺道路吗?

沈芸:这其实是个意外。我一直把自己看作研究学者,后来尝试写散文,没想到反响不错。我现在最大的写作愿望,是把史料中读到的真实材料,用虚构与非虚构结合的形式呈现出来。既不想放弃非虚构的力量,又想借助虚构的手法。我觉得爷爷那一代人的故事里,有一种非常天真、纯粹、浪漫飞扬的生命力,有青春、单纯、理想化的一面,很动人。他们当年就是一群充满学习与探索热情的年轻人。在艺术化创作的同时,我也不想失去那种现实或历史的力量。

封面新闻:你笔下的夏衍显得很“灵动”,让人认识到一个在教科书上看不到的夏衍更多的面向。你的文风是否受到爷爷的影响?

沈芸:我不太愿意把他当作一幅“画像”式的人物。因为他是我的祖父,我们有家人的情感联结,我从不把他当作挂在墙上的照片那样去对待。我一直觉得,爷爷仍活在我们的生活里。所以我也希望自己的写作能突出他真实的生活状态。当我写夏衍时,总会试图从那些能打动人、抓住人心的细节入手,这样才更容易带领读者进入具体的情境。 写作上,我没有刻意去模仿他的文风,但他的一些话确实给我很大启发。比如他谈创作时强调四点:写熟悉的、经过调查研究的、有创作冲动的、写作过程心情舒畅的。

在亲情与学术之间:还原一个“人本主义者”

封面新闻:作为他的孙女,家庭背景对你的研究带来了哪些独特的帮助?

沈芸:在资料获取上,我确实有“近水楼台先得月”的便利。但仅有资料是不够的,要成为好的研究者,还需要掌握方法、接受扎实的学术训练。当我研究夏衍时,身为家人,其实更需要一种“超越血缘”的能力——不能过度受情感或亲属视角的影响,这一点至关重要。

封面新闻:在你眼里,夏衍本真的性情是怎样的?

沈芸:很难用一句话概括,因为他太多面、太丰富了。在家与在外,与家人相处和朋友相处,都呈现不同面貌。总体而言,我觉得我爷爷是一个一以贯之的人本主义者。

封面新闻:夏衍先生在上海工作多年,作品带有浓郁的海派文化特色。但晚年又生活在北京。对他而言,上海和北京分别承载着怎样的情感?

沈芸:我爷爷在情感上还是更偏向南方,毕竟他是杭州人。这一点从他的饮食习惯就能看出来。他对上海的市民生活非常熟悉和亲切,这在他的作品《上海屋檐下》等作品中都有体现。而且,我祖父的朋友圈里,上海的老友是最重要的一个群体,他们之间有着永不失联的深情厚谊。不过,我想他肯定也非常欣赏北京大气的氛围——开阔的视野和包容的格局。

(除特别备注外,本文图片由张杰拍摄)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】