川观新闻记者 何勤华

近日,文化和旅游部公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单,四川共有48人入选,其中,凉山州有5人入选。

凉山州是全国最大的彝族聚居区,原生态民族文化丰富多彩。现有国家级非遗代表性项目20项、省级138项、州级356项、县级784项,培育非遗代表性传承人超1400人。

近年来,凉山州大力实施非物质文化遗产传承发展工程,探索非遗活态传承路径,让非遗“潮”出圈。

抢救、保护、传习

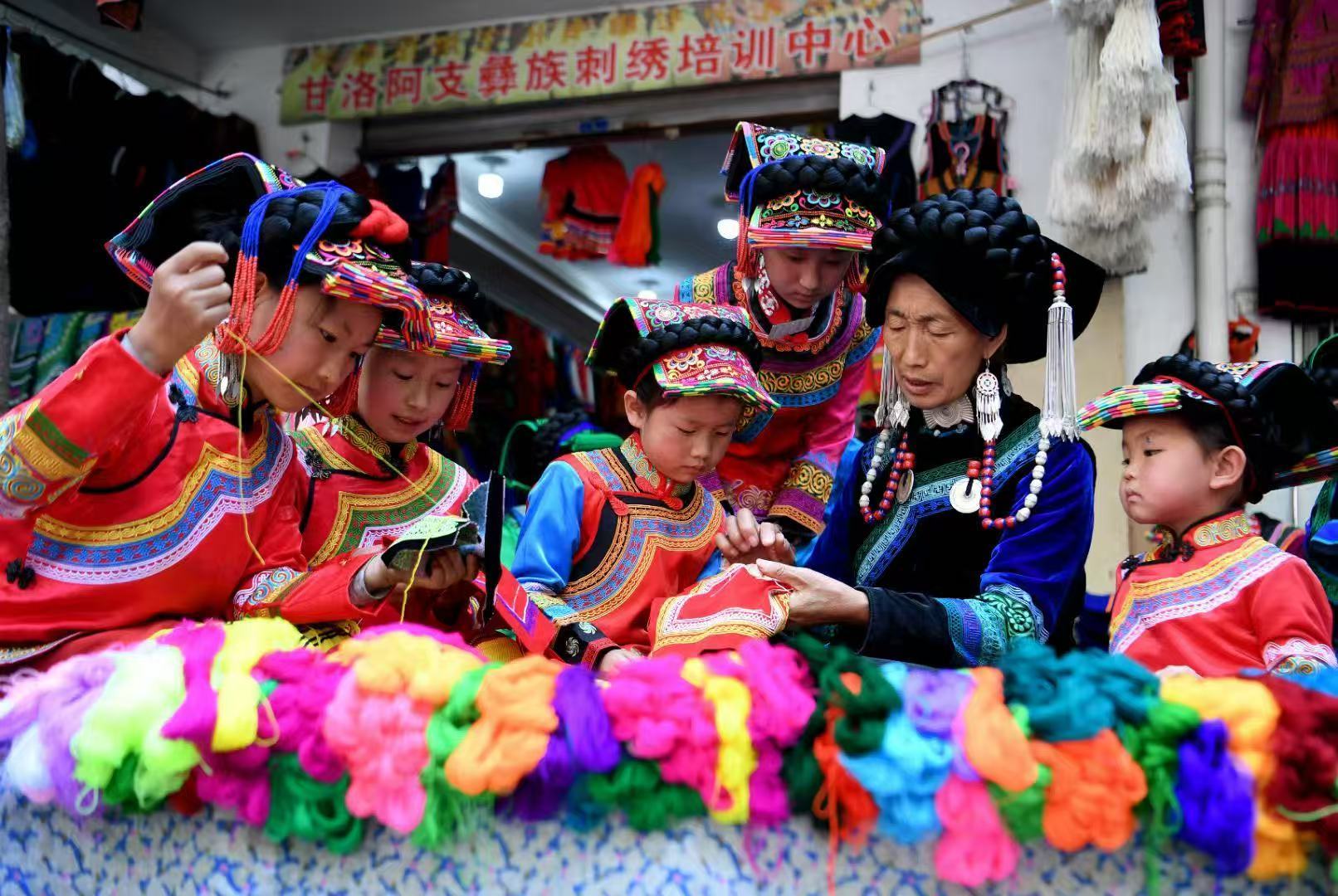

“这一针不对,你再仔细看我操作。”3月30日,在凉山州甘洛县彝针彝线刺绣专业合作社,阿西巫之莫在认真指导绣娘。

阿西巫之莫(右二)在传授彝绣技艺。凉山彝族自治州文化广播电视和旅游局供图

1972年,10岁的阿西巫之莫第一次从祖母那里接触到彝绣,此后几十年,她一直深入钻研这项传统技艺。凭借刺绣手艺,阿西巫之莫从摆地摊开始艰苦创业,她所制作的彝绣产品逐渐受到好评。今年,阿西巫之莫凭借在传统美术彝族刺绣方面的造诣,成为凉山州新增的5名国家级非物质文化遗产代表性传承人之一。

另外4人分别是,民间文学毕阿史拉则传说的代表性传承人金地伍、传统技艺彝族传统建筑营造技艺的代表性传承人阿西拉批、民俗祭祖习俗的代表性传承人曲比拉机、民俗彝族年的代表性传承人吉尔阿布。

虽然刚刚入选“国家级”,但他们的名字对凉山州来说并不陌生。近年来,凉山州积极构建国家、省、州、县四级非遗代表性项目名录体系,持续实施抢救性保护工程,累计记录彝族器乐200余首、毕摩音乐40首、经典民歌260首,《凉山州非物质文化遗产名录丛书》《凉山非遗·民间文学》等非遗主题丛书相继撰写出版,数字化保护工作也在加快推进。

为更好保护这些文化瑰宝,凉山积极构建法治保障,《凉山彝族自治州非物质文化遗产保护条例》是四川省首部非遗保护地方性法规。此外,当地还全面开展县(市)级非遗工坊的建设工作,全州共认定公布122个县(市)级非遗工坊;开展非遗传习体验基地建设工作,认定公布首批非物质文化遗产传习体验基地共33个。

跨界、融合、创新

不久前,由德昌县傈僳族火草麻布制作的高端鞋履作品亮相巴黎时装周,这项承载千年智慧的非遗技艺走上世界舞台。

熊国秀(左)在制作火草麻布。德昌县委宣传部供图

近日,省级非遗代表性传承人熊国秀向记者展示了这项技艺——她将火草叶背面的白色绒毛水浸、揉捻后,制作成莹白的火草线,再与火麻线交织成布。这种火草麻布过去主要用于制作傈僳族传统服饰,如今已经拓展至手提包、饰品等文创领域。

凉山州创新“非遗+”融合发展模式,“非遗+教育”“非遗+旅游”……越来越多跨界探索,让众多凉山州非遗代表性项目“潮”出圈。

3月11日至12日,美姑县国家级非遗项目(毕摩绘画)传承实践暨非遗进校园活动先后走进洛俄依甘乡小学和洒库乡小学,让学生们近距离感受非遗魅力,学习传统技艺。活动邀请了国家级非物质文化遗产代表性传承人吉克伍沙和省级非物质文化遗产代表性传承人刷日拉都进行现场教学。近年来,凉山大力开展非遗进校园活动,让传统非遗在校园中生根发芽、开花结果,为民族文化的传承与发展注入新的活力。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】