川观新闻记者 吴亚飞 成都观察 杨柳 图片/视频

从 AI“化验员”到地下管网机器人军团,再到隧道空间的“火眼金睛”......如今,越来越多的黑科技出现在城市水生态治理中。

3月22日—28日正值第三十八届“中国水周”,3月25日,成都环境集团联合成都市水务局举办“智水共生·AI赋能未来水生态”媒体开放日活动,川观新闻记者走进自来水公司、兴蓉市政公司、再生水厂等多个点位,探访覆盖“原水-供水-排水-净水-治水”全链条的智慧水务系统。

水质“无人实验室”+智慧水网:24小时把脉城市“代谢”

随着中控系统参数输入,机械臂闻令而动,从托盘上轻巧夹起采样瓶,自动流转带精准传输样品,智能分析系统同步完成总磷、总氮、COD等多个监测指标的自动化检测……

在成都环境集团排水公司水质智能分析实验室里,5项水质指标检测全程不见人影,唯有AI“化验员”在默默值守。

机械臂夹起采样瓶

“过去需5人协作的检测,如今实现零人工干预。”该实验室技术负责人项念念介绍,这个“无人实验室”通过5大自动化单元协同,实现了从样品分液、处理到检测、清洗的全链条无人化操作,每项指标日处理样品量达100个,相较于人工检测,效率提升200%。

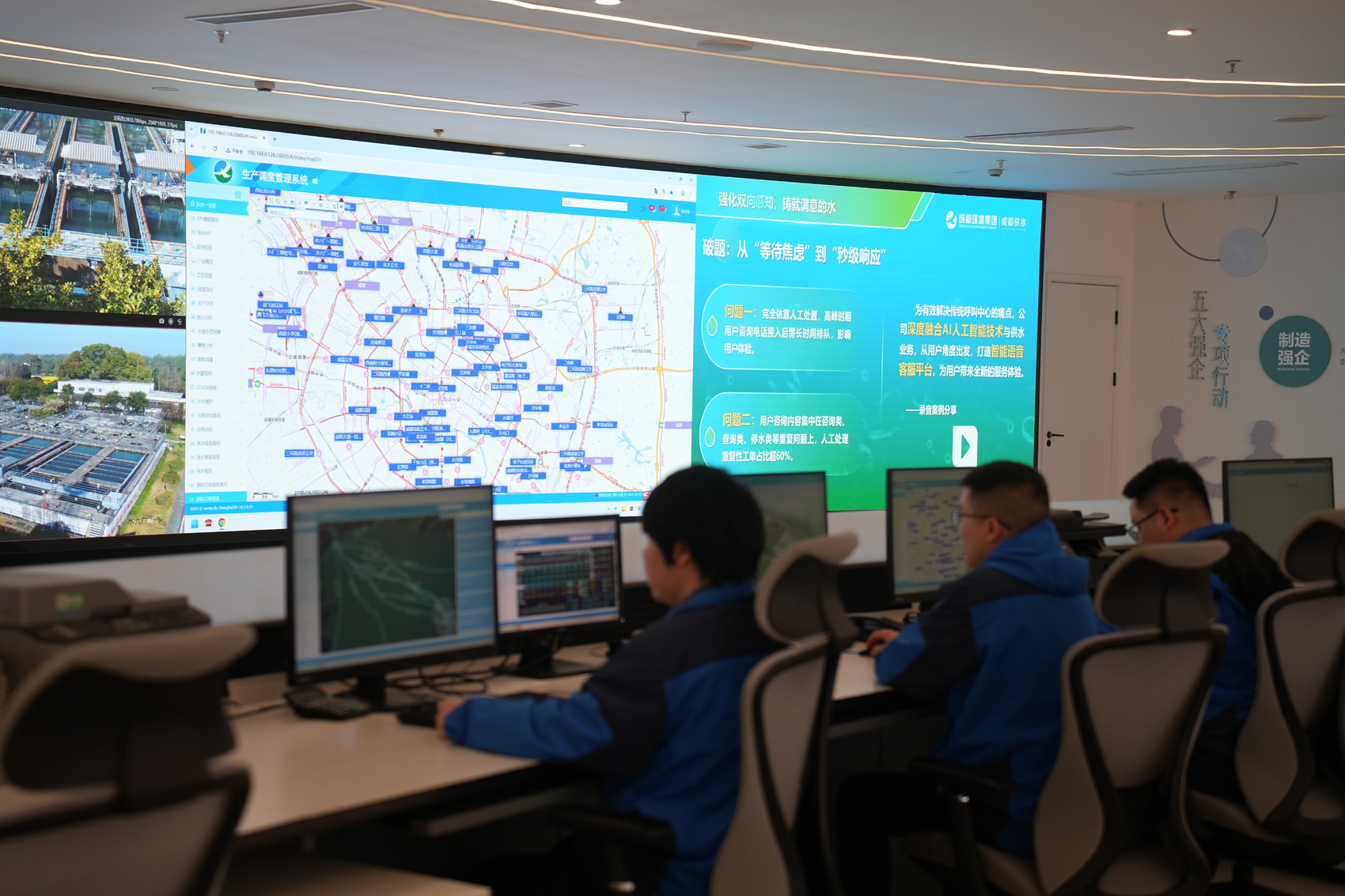

从水质检测到供水排水,一套智慧水网系统筑牢超大城市的用水安全。在成都自来水有限责任公司的调度中心,“智慧水务系统”大屏上,一串串数据流实时跳动:19个布设在上游来水处的水质监测点,24小时全天候监控水质,可提前8至20小时预警水质变化;系统后台融合多种算法,预测未来水量需求,每小时自动迭代修正,确保与实际需求匹配;此外,智能调度模型通过感知供水管网压力,智能分配各供水节点水量……

“智慧水务系统”大屏

“如此一来,实现了从水源取水、水厂生产、管网输送到用户供应的全流程智慧化管控。”成都自来水有限责任公司生产管理部副部长刘杰介绍,该公司供水范围覆盖成都市中心城区,天府新区、郫都区等区域,为保障群众用水的安全、完善应急处置能力,该公司还在布设了191个压力监测点、22个水质监测点、45个流量监测点、50个漏水噪声监测点,可全面感知11000公里供水管网,“可实现爆管抢修30分钟到场、24小时内恢复供水。”

地下“微创手术”+隧道“智慧防线”:机器人军团守护城市“静脉”

“咔嚓”一声,非开挖机器人的PDC刀具轻松绞碎混凝土块——这场没有硝烟的“地下手术”,让成都市中心城区“5+1”区域7600公里排水管网告别“开膛破肚”。

纵横交错的地下排水管网,组成了维系城市代谢与循环的“静脉”系统,其畅通与否,关系到居民日常生活。在青羊区文兴北路管网点位,成都兴蓉市政公司技术人员进行了现场演示,将搭载着高清摄像头的CCTV管网普查机器人,放入地下3米的污水管道内进行病害检测。

CCTV管网普查机器人

“如果说CCTV管网普查机器人类似于医疗领域的‘肠道内窥镜’,那非开挖机器人更像‘外科手术刀’。”成都环境集团环境建设公司技术中心主任师雷震谈到,这个非开挖机器人是由成都环境集团与高校联合开发,配备混凝土破碎刀头,无需开挖地面,1小时就可以完成1.2米长的满堵管道疏通,方便交通出行并降低维护成本,相关技术获国家专利5项并列入四川省首台套目录。

既有机器人军团“各显神通”,也有智慧防线守护实时安全。据悉,这7600公里排水管网内共架设了1449个液位计、182个电导率仪,这些设备连接到后端的“智慧排水综合管控平台”,构建起一套智慧“神经网络”。成都环境集团兴蓉市政公司张彬介绍,通过智能诊断算法分析,可以精准捕捉管网中的“血栓”,“例如,该平台报警提示一管网的液位差突增1.7米,随即进行联动处置,发现病害管网的油污结垢塞已达80%,及时消除了风险隐患。”

此外,针对城市隧道安全,成都市96座下穿隧道已布设水位感知装置,一旦积水达30厘米时,声光报警器与禁行信号灯10秒内联动启动,禁止车辆行人驶入。而隧道火灾防控系统更是“火眼金睛”,由47000米感温光纤、火灾图像探测器、AI巡检机器人等设备组成,对隧道全天候不间断监测。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

科技改变环境,学习了

加强水治理能力

科技改变生活!