(点击图片进入报道专题)

人

物

简

介

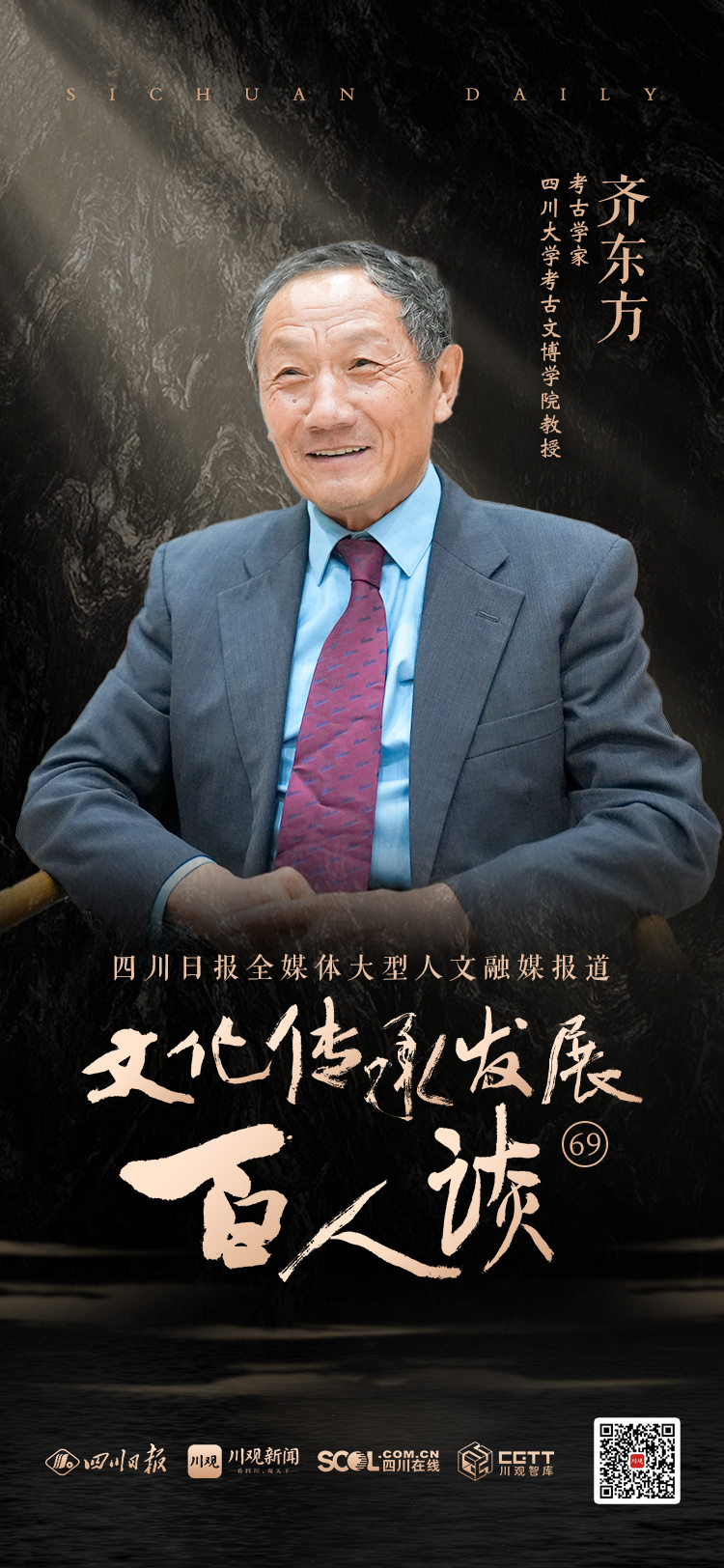

齐东方,曾任北京大学考古文博学院教授、博士生导师,现任四川大学考古文博学院教授。主要从事汉唐时期的考古、历史、文物、美术的教学与研究。出版《唐代金银器研究》等多部学术专著,发表各种论著百余篇,涉及吐谷浑余部历史、中国古代金银器、丝绸之路考古等领域。1995年,齐东方参与新疆尼雅遗址考古发掘,见证国宝“五星出东方利中国”织锦的出土。

中国以开放包容的姿态,通过丝绸之路等各种方式与世界展开文化和经贸交流,最终海纳百川,不断创造出中华文明新的辉煌

随着贸易往来,中国不断以开放包容的姿态汲取着外来文化

金银器虽然不代表物质文化的主流,却一直和人们的生活紧密相关,体现了古人的审美

中国很多文化对中西亚甚至西方国家有过影响,比如瓷器,对他们的生活和审美都产生了很大影响

1995年10月,中日联合考古队在新疆尼雅遗址发掘时,意外发现了一批古墓葬,并从中出土了包括“五星出东方利中国”织锦护膊在内的大量古代丝织品,成为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。这件织锦护膊,是中国首批禁止出国(境)展览的国宝级文物。

“五星出东方”织锦的重见天日,当年还是北京大学考古文博学院教授的齐东方全程参与并用相机记录下宝贵的瞬间,一时传为考古界的佳话。

踏入考古领域数十年,齐东方在汉唐考古及文物研究领域成果丰硕。在近日接受四川日报全媒体“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道记者专访时,齐东方表示尼雅遗址是古代丝绸之路的见证。而恰是中国以开放包容的姿态,通过丝绸之路等各种方式与世界展开文化和经贸交流,最终海纳百川,不断创造出中华文明新的辉煌。

攀上中国金银器研究的高峰

齐东方是恢复高考第一年的大学生。虽然数学有一定基础,但物理化学不行,无奈选择了文科里的考古专业。“那时并不知道考古要干啥,也没有招生简章,直到报纸上后来登出全国高校在吉林省招生的目录,我才知道‘考古’的‘古’,不是骨头的‘骨’。”

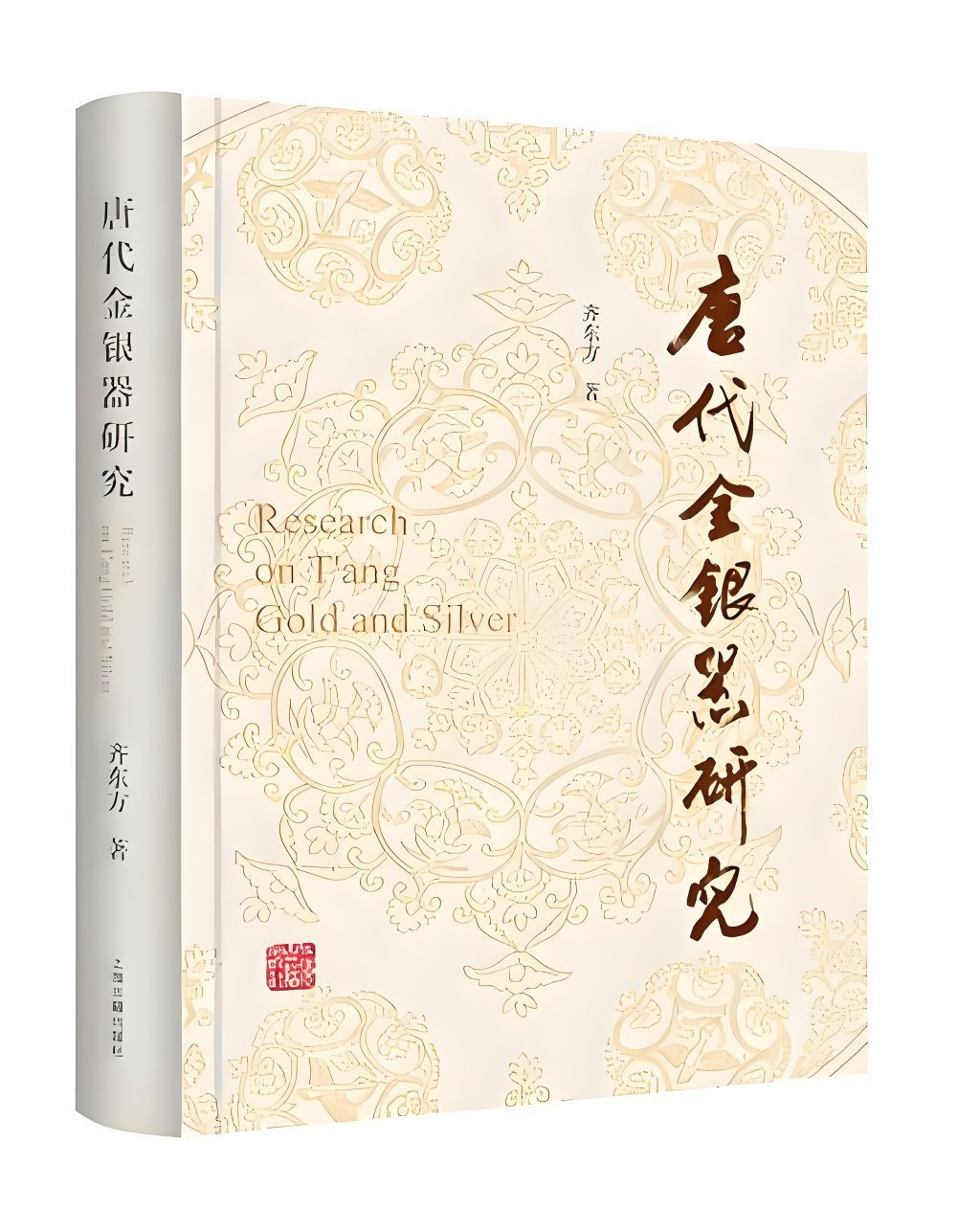

进入吉林大学以后,齐东方本着干一行爱一行的乐观精神,一头扎进了古代世界,并且从本科论文开始,便把研究的方向之一对准了唐代金银器研究,最终成为国内该领域首屈一指的专家。

在国内考古界,研究史前、商周的队伍要比秦汉以后的庞大,相对而言研究空间也更广阔。但齐东方信奉“兴趣是最好的老师”,他自小喜欢美术、爱画画,从学史前考古时觉得陶器很漂亮,到学商周考古时感叹青铜器的庄严,再往后学到隋唐,最终被金银器的蔚为大观吸引。等到本科毕业写论文,他尝试了《试论唐代金银器皿花纹的演变》。1992年在北京大学念博士时,论文方向再度选择了《唐代金银器皿的分期研究》。多年积累,最终在1999年出版了专著《唐代金银器研究》。

相比石器、陶器、青铜器和铁器,金银器从来没有对社会发展产生过划时代的推动作用。但在齐东方看来,金银器虽然不代表物质文化的主流,却一直和人们的生活紧密相关,体现了古人的审美。仅从金银器的造型和纹样上看,内涵就相当丰富。他还进一步思考:随着古代丝绸之路的开通,除了中国开始源源不断地向西方输出丝绸等商品以外,域外文化对中国又产生了哪些影响?他认为金银器就是最好的切入点。

1984年,齐东方从北京大学考古专业硕士毕业后留校任教,见缝插针收集金银器的相关资料。此后到日本、美国等访问交流以及参加“草原丝绸之路”等考察时,也不断近距离观摩流散海外的唐代金银器。近60万字的《唐代金银器研究》专著出版后,一举成为国内唐代金银器研究的第一部也是资料最全、研究最深的专著,现在仍然代表着中国学者金银器研究的最高水平。针对考古出土以及国内外博物馆及私人收藏的金银器,齐东方从考古、历史、美术史角度进行了深入研究,还首次指出了对唐代金银器产生重要影响的三个系统,即粟特、萨珊、拜占庭三系,考证出十几件过去被认为是唐代银器的器物,其实是粟特的输入品。齐东方对唐代金银器研究之全和精,直接导致21世纪中国金银器的研究者将视线转向其他时段,改变了研究的格局。2003年,该书获得第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖,是“考古学”学科中仅有的两项获奖成果之一。

见证国宝“五星出东方”

织锦重见天日

1995年,齐东方经历了职业生涯中重要的一次考古——中日联合考古队在新疆尼雅遗址的考古发掘。正是这次考古,齐东方见证了国宝级文物“五星出东方利中国”汉晋织锦的重见天日。尼雅遗址,千百年来早已被塔克拉玛干沙漠的漫漫黄沙吞没。历史上除了东汉时期的《汉书》留下了81字关于精绝国的记录,以及唐代玄奘的《大唐西域记》流露的出蛛丝马迹,再往后尼雅便消失在历史长河中。直到19世纪末中亚腹地掀起探险热潮,西方探险家斯坦因在此掘走了大量文物,学术界才开始意识到尼雅是一个十分有价值的古代遗迹。

1995年,国家文物局批准了中日联合考古队在尼雅的考古发掘,齐东方获邀参加。在此之前,考古队进行了4次预备性考察,选择了在风沙最小的10月进入“死亡之海”——塔克拉玛干沙漠。

齐东方是联合考古队第二批参与发掘的队员。他进去的时候带了一面五星红旗,“因为第一批参加发掘的中方队员没带。相反,日本队员带了国旗天天插在工地上。当地的一位领导在给我们饯行时一听,‘这可不行’,专门给我们拿了一面国旗带上。”

此时,考古队员已经在一处偶然发现的古代墓葬群展开工作。在清理3号墓葬时,考古人员便从这处夫妻合葬墓中发现了绣有“千秋万代宜子孙”等字样的精美织物。没想到齐东方进入沙漠后的第二天,也就是10月26日,8号墓的发掘再有重大发现。齐东方介绍,现场清理墓葬需要花很长时间,沙漠里的条件完全不允许。出于对文物负责,考古队决定将这些墓葬原封不动带回乌鲁木齐再进行清理。但是运输之前需要把棺材里的缝隙填瓷实,还需要拍照。8号墓发掘时,考古人员层层剥开棺内顶部已经糟朽的毛毡毯,渐渐露出男女合葬的墓主,木棺里的沙土掩盖着遗物。除了可清楚看到一件带“王”字的陶罐,还看到一些织物。

为了方便记录棺内遗物,考古人员拿小刷子稍微清理了一下沙土。“结果就露出了特别鲜艳的一块蓝色,大家无比好奇。待考古队员将这块织锦翻开,渐渐露出了白丝织出的‘中国’‘东方’‘五星’等汉字,最后完整的文字便是‘五星出东方利中国’!”

齐东方说,这块织锦面积不大,四周用白织物缝边,上下各缝出一根长条带,是一件完整独立的物品,出土时位于尸体的臂肘腰部。织锦除了文字之外,还用鲜艳的白、红、黄、绿织出了丰富的花纹,“五星出东方利中国”的文字出现上下两排,每排一字不少。

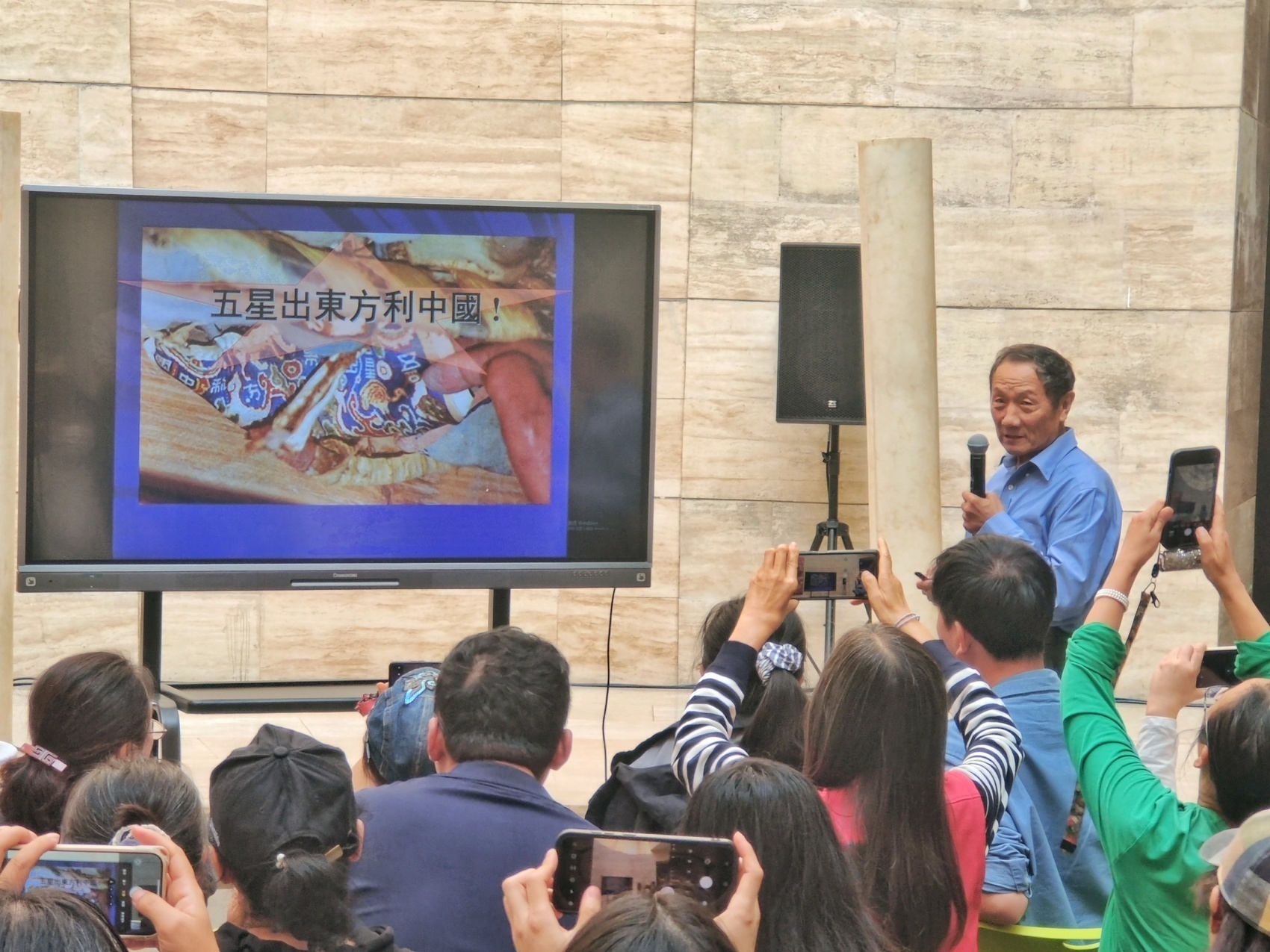

齐东方主题讲座《寻找消失的精绝国——尼雅考古发掘记》现场。川观新闻资料图

现场一片欢腾。齐东方用相机记录下了这一激动人心的时刻,内心充满喜悦。他笑称,“我们进沙漠之前获赠五星红旗,一到营地就把旗子升了起来。很快,又发现了这块珍贵的织锦。难道是我的名字、我带的国旗和我升旗的巧合,才有了中方考古队‘五星出东方利中国’这一发现?不管怎样,这都是我最值得自豪和难忘的考古经历了。”

考古人员还在8号墓棺内的锦被上发现了“王侯合昏(婚)千秋万代宜子孙”的汉字。这块锦被也是首次见到的当时完整的锦被,对于了解汉晋时期的织造行业是重要资料。此外,考古人员还清理发现了另一片织锦,色彩、图案和织造结构与“五星出东方利中国”相同,两者可以组合为一。这片织锦上有“讨南羌”字样。在两片织锦组合后,最终出现了“五星出东方利中国讨南羌”的完整文字。

在青藏高原发掘吐蕃王室大墓

在2020年度的全国十大考古新发现中,青海都兰热水墓群2018血渭一号墓因其特殊的建筑形式以及出土的大量精美遗物,顺利当选。相关研究还表明,该墓主人可能是吐蕃统治下的吐谷浑王莫贺吐浑可汗。有意思的是,就在这处墓葬不远处,齐东方1999年就申请了考古项目,在这里展开过4座被盗吐蕃墓的发掘。

彼时,不断出现吐蕃风格的珍贵文物流失到海外的情况。齐东方曾在美国的一些收藏家处看到过这些文物,“一看就是西藏、青海近年才流出去的。”与此同时,青海都兰也破获了一起盗墓大案,抓获的盗墓团伙承认把文物倒卖到了国外。身为考古人,齐东方很想搞清楚流往海外的文物究竟是否来自青海;与此同时他也发现此前关于吐蕃、吐谷浑这两个民族的考古还非常薄弱,发现的材料非常稀少。“而在历史上,这两个民族恰恰又非常重要,不仅占地广大,还存在了好几百年。尤其吐蕃和唐朝关系密切,不仅曾经攻进长安,也有松赞干布迎娶文成公主的历史。关于这两个民族的历史,我们想从文物中找到更多的细节。”

1999年,齐东方带队前往了青海都兰县热水乡。这里地广人稀,考古队扎营的地方海拔3444米,天高云淡,看上去是世外桃源。但要在这里展开考古工作却很不美妙。第一天就有人高反、流鼻血。现场也没有自来水,发掘期间只能喝河水,碰上下雨后河水变浑浊也只能将就。至于食物,只能每隔四五天到县城采购,顺便去洗个澡。

考古人员开始在此清理已经被盗过的四座墓葬。被盗墓贼扫荡过的墓室,留下的大多是残破的陶器和绿松石等器物,比较有地区特点的只有木器,但无法复原,也不知道用途。幸好考古人员做了扎实的功课,了解到吐蕃的高级贵族死后,会用石头砌筑方正的墓室,上面有高大的坟堆,其中插着木头,并且还要殉葬牛和马。齐东方和队员们进入被盗的墓室以后,发现用柏木做成的墓室依然壮观,其中一座还是四室一厅的“套房”。他们还发现了铁器、铜器、银扣等残片,“这在吐蕃时期一般人不可能拥有,可以据此判断墓主的地位应该相对较高,有可能是王室大墓。”在3号墓葬,考古人员还在一个快散架的木箱上看到了画着红脸蛋的人物图案,“文献记载吐蕃人有赭面的习俗,木箱上的人物图案,毫无疑问是代表了吐蕃人生活的实物。”

经过仔细清理,考古人员还找到带有古藏文的残石、银冠饰、皮袜等。其中的皮袜和美国私人收藏的类似,证明了流传海外的吐蕃文物的来源。此次考古还在2005年出版了吐蕃地区考古的第一本考古报告《都兰吐蕃墓》,具有重要的学术意义。

川观新闻记者对话齐东方(左)

对

话

在考古中发现历史的更多细节

尼雅遗址就是曾经的精绝国

记者:一块两千多年前的织锦上绣着“五星出东方利中国”,很有一种冥冥之中天佑中华的意思。这些字为何会出现在织锦上,原本又是表达什么意义?

齐东方:五星,其实就是现代天文学中的金木水火土五星。古人发现了它们在太阳系内相对位置不变,就用它们时隐时现的变化来占验吉凶祸福。中国,并非现在所指的国家,在汉晋时期指的是中原地区。通常汉晋织物上的文字,多是些无实质内容的吉祥用语,无非是祈求安宁等良好祝愿。这种祝福吉祥语词,在当时比较流行。那为何会在织物上出现“五星出东方利中国讨南羌”的语句呢?或许是因为南羌在汉晋时是中原王朝的边患,对付他们的侵扰是朝廷大事。因此,当占星术士们观测得出制敌的最佳时机——五星出东方讨南羌才能取胜时,中原王朝便把这个绣有“宣传口号”的织锦送到了尼雅,因为此处也是南羌出没之地。

记者:那尼雅就是精绝国吗?这个丝绸之路上的国家消失的原因是什么?

齐东方:班固在《汉书·西域传》里提到过精绝国,说这里离长安八千八百二十里,北至都护治所二千七百二十三里等。那么尼雅是不是精绝国?1931年,第4次进入尼雅遗址的斯坦因,在离一处佛塔不远的建筑遗址里,发掘出土了一组珍贵的汉文木简,其中一片上,非常清晰地墨书有汉隶文字——“汉精绝王承书从事”。国学大师王国维在研究了汉简材料后认为,尼雅遗址就是汉代“精绝国”故地,它是古代丝绸之路南道上重要的绿洲城邦,在汉晋时期受西域都护(西域长史)统辖。到今天,尼雅遗址就是精绝国基本上已是业内共识。

大家往往会对一个国家突然消亡感到好奇。古代国家消失原因有多种,有的是战乱,有的是瘟疫,但尼雅消失的原因极可能是环境变化。绿洲上的国家环境非常脆弱,它的水资源就是流经那里的尼雅河,水源就是昆仑山上的积雪。如果尼雅河某一年或者几年河水量减少甚至断流,人就无法生存。

这个判断是以考古发掘作为支撑的。因为我们在尼雅遗址没有看到房屋被火烧或者砍砸等人为破坏迹象,城里也没看到兵器或尸横遍野的战争痕迹。相反,我们看到的是一些古代的文书还整齐地码在屋内墙壁旁,捕鼠的夹子放在地上,有的甚至连储藏室的米也没带走。在一处房屋的柱础旁还发现了一副完整的狗骨架,很可能是主人迁出时,忘记给拴在门柱上的看家狗解绳,而它一直忠实地守候着家园直到饿死。种种迹象表明,人们撤离时很从容,他们带走了珍贵的和常用的物品,无法搬运的笨重家具就原封不动留下了。而且这个撤离还不是一家一户的个人行为,更像是有计划的大规模全面撤离。也就是说,在尼雅的自然条件逐渐恶化以后,人们不得不离开这里迁居他乡。

记者:那“五星出东方”的织锦是蜀锦吗?为何能够成为国宝级文物?

齐东方:首先这种锦不可能是尼雅自己生产的,以它们的生产力水平不可能生产出这种华美的锦。此外,尼雅还发现了中原制造的铜镜、漆器,墓葬出土木简上的文字也是汉字,说明这些丝绸之路上的小国与我们联系密切。那么它是不是蜀锦呢?我个人认为根据现有材料来看,应该就是蜀锦。当然,这些也只是基于史料和考古的一种理性推测。因为当时的蜀锦贵为天下母锦,是公认的中国最好的丝织品。蜀锦的织造需要复杂的技术和熟练工人,这些都需要传统与传承,不是所有的地方都有这个水平。成都的确有这种技术实力,不仅历史上记载这里的织造业很发达,十几年前成都老官山汉墓出土的织机模型也从考古角度对此进行了证明。值得一提的是,研究人员根据这个模型复原出来的织机,真的就织出了“五星出东方”的织锦。蜀锦在汉晋时名扬天下,是王公贵族都想得到的面料,所以极可能通过丝绸之路到了尼雅,最终因为新疆干燥的气候保存了下来。

当然,它能成为国宝级文物,主要是因为上面的文字。最早的“中国”汉字出现在何时,作为中国人都比较感兴趣。截至目前,文物上出现“中国”二字且年代比这件织物更早的只有两件。而“五星出东方”织锦的文字保存比较完整,又出土于塔克拉玛干沙漠深处,兼具历史价值和艺术价值,成为国宝级文物顺理成章。

中国通过丝绸之路

广泛吸收了外来文化

记者:我们经常说古代中国通过丝绸之路源源不断向西方输出了丝绸和茶叶等物品,那中亚、西亚以及西方国家对中国造成了哪些影响?

齐东方:人们提到丝绸之路时,往往会想到张骞凿空西域。其实在此之前,民间的交流已经开始,比如中国的铜镜和丝绸,在战国时期就传到了域外,中国也出土了波斯元素的文物。当然张骞出使西域、丝绸之路开通以后,这种交流上升到了国家层面,规模和意义更大。

随着贸易往来,中国不断以开放包容的姿态汲取着外来文化。做汉唐考古及研究的学者们会发现,中国唐代以后,像胡瓶、带把杯等外来器形因为好用,很快就变成了中国流行的器物。很多纹样也被学习借鉴了过来。比如中国早期没有葡萄纹,这种纹饰在欧洲和西亚出现很早并且一直非常流行。后来,这些带有葡萄纹的器物通过丝路进入中国,中国人觉得很漂亮,便开始借鉴和使用,文化交流便这样产生。

这种文化交流的产物,有一个例子便是陕西历史博物馆的镇馆之宝镶金兽首玛瑙杯。这件文物20世纪70年代在西安市何家村出土以后,大家都认为这可能是唐朝生产的。但后来经过比较研究,大家渐渐发现这件器物属于外来文化。如今的伊朗国家博物馆以及伊拉克的博物馆里收藏了很多这样的杯子。所以我推测这件器物应该是安息国的文物,那时的安息国和汉王朝联系密切,所以这件安息风的器物传到中国以后,被宫廷当成宝贝收藏。这种器形唐朝还短暂模仿过,但它的确只时髦不实用,后来就渐渐消失了。

这种交流的痕迹其实还有很多。比如同样出自何家村窖藏的“大唐第一金碗”鸳鸯莲瓣纹金碗,无论是在造型还是工艺上都借鉴了西亚的金银器。金碗采用的“锤揲”工艺,最早可以追溯到公元前2000多年的西亚、中东地区。唐朝时期,随着中外文化交流的大规模展开,这些地区的商人、工匠纷纷来到大唐,他们带来的工艺也被唐代工匠们广泛用于金银器的制作。此外,“狩猎纹”是萨珊金银器中极具代表性的装饰主题,而出土于何家村窖藏的歌舞狩猎纹八瓣银杯,就运用了这种经典纹饰。当然,像山西隋代的虞弘墓,里面的壁画人物形象全部高鼻深目,因为虞弘本身就是一位入华的中亚或西亚人。

记者:那中原王朝对外输出的文化现在还能看到哪些痕迹?

齐东方:中国很多文化对中西亚甚至西方国家有过影响,比如瓷器,对他们的生活和审美都产生了很大影响。我曾经在土库曼斯坦的一个遗址见到过元青花。这个遗址与阿富汗交界,荒无人烟,没进行过考古。那里的青花瓷片,现在一小块就可以卖到好几百元人民币。事实上目前世界上最好的元青花都不在中国,一批在伊朗、一批在土耳其。应该是当年青花瓷传出去以后一直在使用,后来放进了博物馆。一直到现在,青花瓷在当地都非常受欢迎。而欧洲,更是学会了中国的瓷器技术。

我在乌兹别克斯坦的博物馆看到过中国古代的钱币,只是他们把不同年代的钱币碎片拼在一起了。在北欧一个国家的博物馆里,还看到过名叫“中国皇帝的故事”的挂毯。里面的皇帝乘坐龙船,皇后的座椅却是欧式的。这就是文化交流已经出现,却又交流得不够,所以增加了一些想象的成分。

唐朝以胖为美是误读

记者:一直以来我们都以为唐朝以胖为美、杨贵妃是个胖美女,不过听说您考证之后并不赞同这个观点,为什么?

齐东方:唐代究竟是不是以胖为美,这还真不是简单的八卦,而是一个严肃的学术问题。大家认为杨贵妃胖,可能与几条史料有关。一是说她遇夏就苦热,于是人们联想可能是贵妃体胖才怕热;还有一个后代文献说唐玄宗跟杨贵妃开玩笑,称汉代赵飞燕身轻如燕,刮风都会被吹倒,贵妃肯定没这个顾虑。根据这些零星的材料,我们只能说杨贵妃胖有可能,但要说唐代就以胖为美绝不可能。为什么呢?大家认为唐朝以胖为美,是不是和古画里的唐代仕女图以及唐三彩仕女俑有关?但我们做学问就得较真,大家看了多少古画?陶俑又看了多少?很多人仅仅是在书里看了《虢国夫人游春图》等几幅古画、看到博物馆里的陶俑有些胖,就认为唐朝以胖为美。那如果我们专挑瘦的仕女图或陶俑出来,是不是又给人一种唐朝以瘦为美的印象?

作为一名考古人,我是这么做的:把博物馆以及考古书刊里所有能够看到的唐代墓葬壁画、女性陶俑进行比较分析,结果发现苗条的壁画仕女和陶俑多多了。所以,我们总认为唐代以胖为美,其实有点以讹传讹。只要你唐代文物看得多,就不会有这个误会。当然,还有一种可能就是在唐代近300年的历史里,某一个时期的某一部分人可能存在以胖为美的情况,但绝不会是主流。

记者:您是学考古出身的学者,近年为何会对研究白居易诗里的世界感兴趣?在他的诗里您都发现了哪些有趣的地方?

齐东方:这个纯属个人兴趣使然,比较偶然。白居易是著名诗人,但他和李白不一样,李白的诗歌充满了浪漫的想象,很多是当不得真的;但白居易的诗有一个特点,那就是非常写实,给今天学考古的人提供了一个了解唐朝的切口。比如白居易在当年和一名女子分离之后,写过一首诗,其中描写铜镜“经年不开匣,红埃覆青铜”,然后“照罢重惆怅,背有双盘龙”。这两句诗让我们知道了这枚铜镜的装饰纹是双盘龙,并且“红埃覆青铜”。当时读到这一句的时候其实是不理解的,后来我发现日本的正仓院、法隆寺收藏的那些铜镜看着都有点发红,才明白白居易的诗文描写的确非常写实。为什么呢?因为日本的铜镜是中国传到日本以后就一直妥善保存到现在;而中国的铜镜大多是地下发掘出土的,千百年后也就看不到铜镜本来的颜色了。

因为白居易诗的写实,我就想从他的作品里找到更多关于唐朝的蛛丝马迹。目前,“白居易诗里的世界”这个题目我还在做,比如白居易与园林、白居易与酒、白居易与茶等,等积攒到一定程度再写出来。

这似乎不是很重大的学术课题,但比较有趣。比如通过这些线索,我们可以发现白居易随着官职的升迁,房子也在不断地换。另外,他还说自己以前的业余爱好不多,但后来喝茶、饮酒,还学着下围棋并且瘾还很大。总之,通过这些研究,我们可以了解那个时代尤其是文人的生活,在考古中发现历史的更多细节。

记

者

手

记

只有荒凉的沙漠

没有荒凉的人生

“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生。”这是齐东方30年前在尼雅遗址考古之后的人生感悟,他的人生也的确如这句话,精彩不断、没有荒凉。

作为考古工作者,齐东方不仅读万卷书,还走万里路。从帕米尔高原到世界屋脊,他重走过张骞、玄奘走过的路,看过高仙芝、马可·波罗看过的城堡烽燧;作为热爱生活的个体,他穿越过中亚土库曼斯坦卡拉库姆大沙漠和中国塔克拉玛干沙漠,也曾登顶乞力马扎罗山、在泰国考取潜水证、在雅典跑马拉松。齐东方还喜欢徒步穿越香格里拉到稻城亚丁以及四姑娘山的户外线路,笑称自己“喜欢四川,那是因为四姑娘山在召唤……”

爱生活、爱事业。齐东方在金银器研究以及丝绸之路考古等诸多领域的突出成果,始于兴趣、成于热爱。当前,考古已实证了中华民族百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。但我国古代历史也的确还存在许多未知领域,需要考古工作者去探索未知、揭示本源。期待更多的学者以更多的发现、更深的钻研,印证、丰富和完善中国的古代史,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚实支撑。

“文化传承发展百人谈”大型人文融媒报道

四川日报全媒体出品

策划:李鹏

统筹:姜明 赵晓梦

第六十九期

执行:杨昕

记者:吴晓铃

摄影:韦维

剪辑:郭雨荷

海报:刘津余

编辑:梁庆

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

“五星出东方”织锦的发现,无疑是20世纪考古学的一大亮点。

齐教授用脚步丈量历史,从塔克拉玛干沙漠到青藏高原,他在艰苦的环境中执着探索,“只有荒凉的沙漠,没有荒凉的人生”,他以实际行动诠释了考古精神,是真正的历史追光者,照亮了那些被岁月尘封的往事。

开放的中国,文明的中国,担当的大国。

从大唐金银器到尼雅遗址,从吐蕃王室大墓到白居易诗中的世界,齐东方教授凭借对考古的热爱,跨越历史长河,将千年文化的碎片拼凑完整,让我们得以窥探历史深处的故事,触摸文明的脉络。

点赞!“五星出东方利中国”织锦的出土,真的是惊艳世人。历史不是冷冰冰的古董,它活生生地影响着今天。在这些文物中,我们可以感受古人的喜怒哀乐,以及他们的生活智慧。

随着贸易往来,中国不断以开放包容的姿态汲取着外来文化