文 /[日]谷内修三 译/刘沐旸

思潮出版社刚出版的中国诗人梁平《时间笔记》,装帧、印刷以及随便翻看几首,都很喜欢。读到其中《夜有所梦》的一个句子——“夏、秋、冬里也没有春”,与这行诗邂逅的瞬间,我有了下笔的冲动。我直观感受到,贯穿梁平诗歌的某种东西,就潜藏在这一行当中。

“没有”这个词,强烈地打动了我。

“没有春”,但是,却“有”让人不得不写下“没有”的东西。那是尚未被命名的“存在”,既可能是“事实”,也可能是“有”这个强大动词的作用。不,我想它并不是能就此一概而论的“概念”,而“有”着其他一些什么。

“没有”和“有”不能分割。“没有”也是“有”。在《每个人都有一间老屋》这首诗中,诗人这样写道:“被那盏忽明忽暗的煤油灯,/照得无处可逃。”

“无”限制了“有”。在“被限制的有”之外,“什么都没有。”“可逃离的地方”——梁平姑且这样称之,但在这种限制中已经没有意义。究其原因,因为:“老屋已经不在了”。

“老屋已经不在了”,意味着“没有”。但是,它又作为一种“不可能性”,在常常使“有”浮现的同时,以“没有”的形态迫近。这是一种无法解除的“矛盾”。在这一“矛盾”中凸显出的,恰是梁平将其化为语言之前并未存在的纯粹的抽象,或者是抽象纯粹化的动向。

这便是仅靠“否定”所描绘出的美。

在《越西银匠》中,就有相当美丽的几行告诉我们,这种“否定”的力量,正在作为能提纯一切的力量而运作。

银匠没有读过书,

听不懂寨子外那些汉人说的话。

他最远到过西昌,

看见月亮和越西的一模一样,

也是他用银子敲打出来的,

挂在了天上。

“没有”读过书(否定),听“不”懂别人说的话(否定)。这些“否定”反而把银匠塑造成一个完整的“个体”。即使“否定”了一切,人还在那里(我在那里,存在于那里),这就意味着一种超越“否定”的“有”。并且通过“有”,“银饰”和“月亮”也化作了“一体”。在“成为”“一体”的运动中,银匠毫无疑问地“成为”了他自己。那么,这个“成为”便意味着“新生”,也就是他“有”存在于此的证据。

阅读中国诗人的语言,我总以相当的频率感到,中国似乎没有“二”以上的数量。或者说是“一对”,也就是“二(一加一)”,再多便数不清。与其说是“无限”,不如说是某种“绝对”的“存在形式”。

在梁平这里,虽然我无法分清到底是“月亮”和“银饰”构成“一对”,还是“银匠”和“月亮”构成“一对”,但当“月亮”“银饰”和“银匠”共同构建出“超越二的完全的一对”,我们便能清楚地看到,支撑着这一“显现”的,正是从“没有”而始的运动。

如果银匠念过书,如果他听得懂汉话,那他一定不会觉得在西昌看到的月亮“和越西的一模一样”,也不会察觉到月亮和他打出来的“银饰”一样。倘若读过了书(倘若用脑思考,用逻辑思考),那他就会明白,月亮从哪儿看都是同一个月亮,别说“一模一样”了,根本就是永恒不变的。

我在《夜有所梦》的空白处留下了这样一行笔记:“去破坏,破坏后才会从废墟中新生”。把“破坏”换成“否定”,和我刚才写的东西就有了些共同之处,但我又在《我是一个病句》的空白处写了“边破坏,边生成”。

由此可见,我从梁平的文字中,强烈地感受到一种“破坏(否定)/生成”的运动。《我是一个病句》是这样开始的:

从什么时候开始,

我说话没有了语法逻辑,

颠三倒四不再顺理成章。

“没有了语法逻辑”(=无),结果是“不再顺理成章”(否定)。虽然“不再顺理成章”,但是只要动笔写,就会“有”语言,“文章会诞生”,然后,至今为止不存在的“语法(逻辑)”便会现出身影。

“夏、秋、冬”里面“没有春”,在学校语法(逻辑)中自然是理所应当,但一旦不依靠学校语法的逻辑写作,就会存在新的语言(表达)。否定既有的“意义”,非“意义”的东西就会出现。既然不是意义,那它是什么呢?是“东西”还是“存在”?抑或是“运动”……

对这个问题,我没有答案。“答案”其实无所谓。因为“提问”才是必要的。只有不断地提问,不断地移动语言,才能追踪到梁平心中的“否定的运动”。

梁平的诗中,“间”这个词也给人留下很深的印象。

“睁眼闭眼之间”,《城市的深睡眠》的第一行中就有一个“间”。这个“间”是指“时间”吗?有这个可能性,但我不这么觉得。

“睁眼/闭眼”是一组彼此相反的运动,但它们两个并没有“切断”,而是“连续”的。“睁眼/闭眼”是“一对”,不存在“间(断绝)”。所谓的“间”,乃是人的意识制造出来的“错觉”。虽然是“错觉”,但在诗人写下“间”的瞬间,它就不再是“错觉”,转而成为绝对的“事实”。

所谓的“语法(的逻辑)”,应该是指整合“词语”和“词语”之“间”的关系,而在捕捉到这个“间”的瞬间,就会生出一种感觉:“词语”和“词语”彼此是“孤立”的。如果说“语法(的逻辑)”是让“词语”连续的“胶水”,那么梁平则是故意舍弃了这个“胶水”,扩大了词和词的“间隙”。让“间”自由。同时,也是通过“间”让“词语”自由。

还有一点,虽然我认为梁平通过“间”(对黏合词语的“胶水”的否定)使“词语”变得自由,但他的诗还给人一种难以言喻的清淡印象。仿佛什么都没写下一般,有一种清淡的舒适。

这里的“什么都没写”是没有书写“意义”的意思,至今为止未能以语言形式存在的“事物/存在”以不包含“意义”的姿态“存在”于诗中,取代了“意义”。

这是件十分有趣的事。

“意义”这个东西人人皆有之。大家都挣扎在自己的“意义”中,付出许多辛苦。诗所谓的“意义”是放手让每个读者自己去判断,而诗人否定“意义”,让不成“意义”的东西以“语言”的形式出现即可。

“否定”“意义”,把它变为“没有”的瞬间,“事物/存在”就会从“没有”中出现。

我姑且称之为“事物/存在”的这个东西,在《在巴黎听见一只乌鸦叫》这首诗中是这样描写的(前面的诗都是以碎片的形式介绍的,这篇作品则是全文引用。梁平的诗每首用词讲究,这种讲究是正反的拿捏,朴素的沉重,都很有趣,格外有一种非那一瞬间不能写就的奇妙韵味):

不确定是不是乌鸦,

看不见身影,只是声音清脆,

撕裂了巴黎的早晨。

我保持习惯,在阳台上深呼吸,

在所有的过往里吐故纳新。

共和国广场的自由女神,

站得太久,有些倦了,

头顶的橄榄不见枯萎,

也没有绽放鲜绿。

昨夜聚集在广场上的呐喊,

涉及航空与铁路、公交与出租

像是集结的一群乌鸦。

我听不懂他们的呼号,他们的歌,

只有铿锵有力的节奏,

与三号线的百年地铁合拍,

残留在我的梦里。

一觉起来,广场空空荡荡,

地铁口开始吞吐莲花,

端庄与轻佻,朴素与艳丽

怎么也看不出浪漫

而我,听见了乌鸦在叫,

似是而非。

“似是而非”。这才是诗的“精髓”。梁平写下的每个词语都与我们所熟知的语言类似,但那却是“似是而非”的东西。所以,那才是诗。那是一种只有通过“否定”才能抵达的“绝对肯定”。

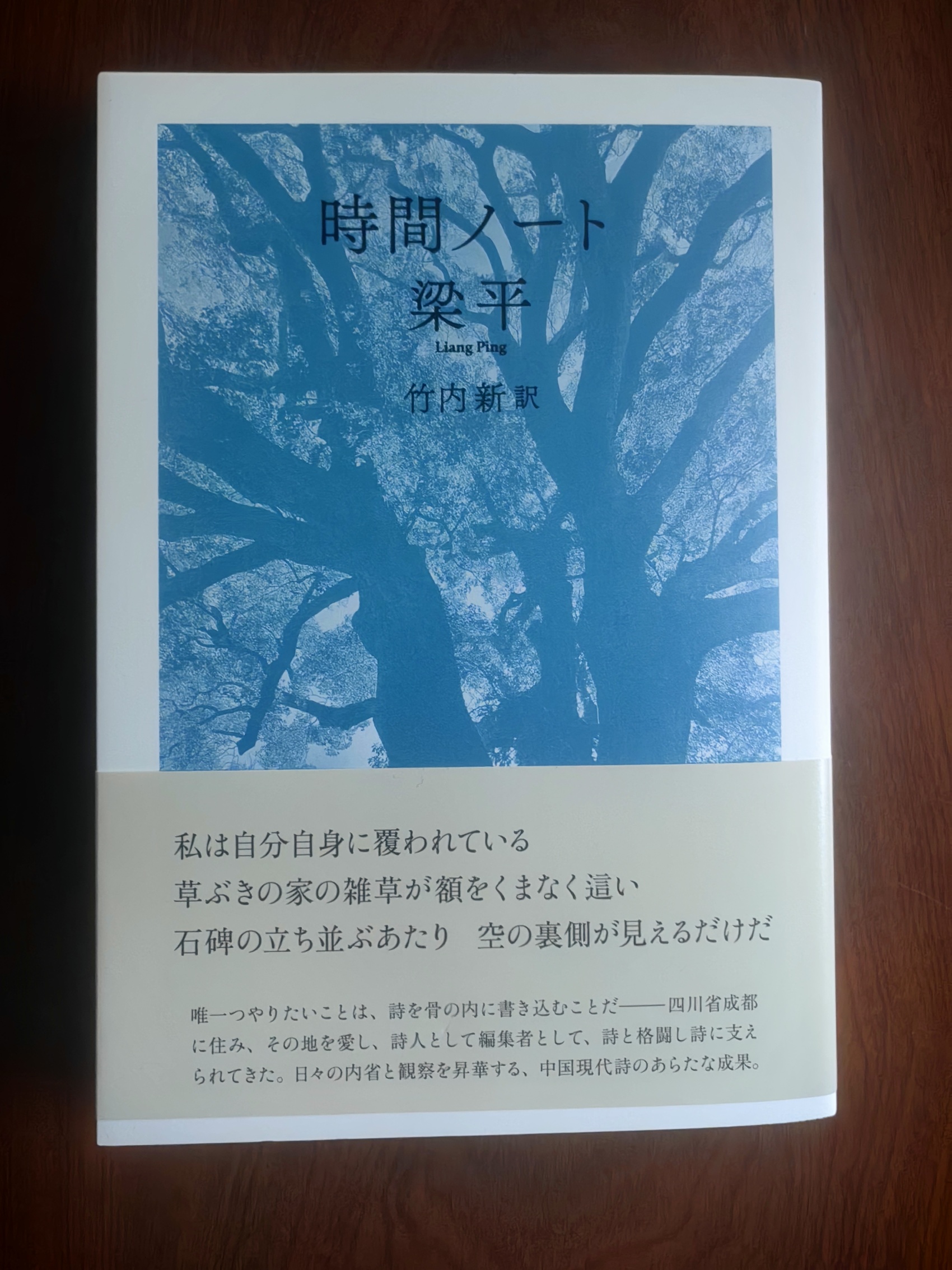

(《时间笔记》,梁平著,[日]竹内新译,[日]思潮出版社,2024年4月)

作者简历

谷内修三,日本诗人。出版诗集《The Magic Box》(获福冈县诗人奖)、《种枯树的男人》(获中新田文学奖)、《注释》(获福冈市文学奖)、《天边》《至高愉悦》。另有评论集《读诗,把握诗》《读谷川俊太郎的〈心〉》《里佐斯诗选集》(中井久夫译、谷内修三注释)等。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】