李明泉

文化艺术出版社于1997年1月出版了《田雁宁文集》。这部厚重的文集几乎包括了雁宁从1972年开始文学创作以来的全部作品,是他数十年辛勤耕耘的收获,也是他创作历程的具体写照。《文集》包括了两部短篇小说集(《绿水伊人》《巴山野情》)、一部散文集(《刚柔男女》)和3部长篇小说集(《无法悲伤》《都市放牛》及青铜牛丛书中的《情空灿烂》),共270多万字。

在这些作品中,雁宁以一个大巴山人的淳朴眼光、敏捷的思考、紧紧贴近时代的勇气,用充满激情的笔触为我们描绘了从大巴山脉到故乡小镇、四川省会成都、长江上游重镇重庆以及甘肃等广阔地域,塑造了从普通山民到成功商人、天才艺术家、不同时期大学生、当今城市下层生活者等众多艺术形象,表现了他对纷繁复杂的现代生活的全方位把握。其作品所涉及的时间之长,历史背景之丰富,地域之广,不仅透露出他深厚的生活基础,还表现出他作为一个思想者的智慧和文学家的敏锐。

雁宁自小受家庭环境影响,父亲的熏陶,有较深的文字功底。他的文学创作是在他的下乡生活即将结束时自己摸索着开始,发展于大学期间,成熟于从事文化工作后,又在1987年前后为之一变,20世纪90年代后基本定型。

雁宁的生活经验是丰富的,他生于川东小镇,下过乡,先在达州工作,后定居成都;他既熟悉农家生活,又深稔小镇风情,而且了解城市现状,所以他的小说写了各种各样的生活。

雁宁还目睹了新中国的各种转折,从他开始文学创作以来,中国经历了从对错划右派分子和冤假错案的平反昭雪到政府工作重心的转移,实行改革开放,搞有计划的社会主义商品经济,接着又进行社会主义市场经济建设等政治经济生活的重大变化,中国人的处境前所未有的复杂和多变。

他深受社会转型的冲击,并且在生活的大风大浪中保持了自己的独立,几乎从未摘下那副自小学二年级就伴随着他的眼镜,冷静而精确地观察生活、理解生活,并据此以适应生活。这些因素既成就了他作为小说家的生活基础,也使他多了些非文学家的世俗,使他在通俗文学大潮来到时迅速投入,并由此改变了创作风格。

生活经历对于雁宁来说的确是一柄“达摩克利斯剑”。所以他的文学创作道路就呈现出了这样的面貌:立足于本地本乡文化,文采斐然,在所谓的严肃文学和通俗文学之间摇摆。一方面,他的作品有自己的新题材、新主题、新人物、新观念和新写法;另一方面,他又在作品中糅合了通俗小说的技巧,如注重故事情节的构造、大量写情爱等。

雁宁的创作道路很典型地代表了在1985年前后,由于文学地位的改变引起的大量作者的创作选择。所以,将雁宁的创作作为一个现象来进行解剖,是一件很有意义的事。

下面,我们从雁宁的小说创作来谈谈他的创作道路。

雁宁的早期作品多收在《绿水伊人》和《巴山野情》两部短篇小说集中,较著名的作品有《牛贩子山道》《巴人村纪事》《小镇风情画》《五月水》《老区》《大刀》等。这些作品立足于大巴山的土壤,表现出独特的巴山文化,倾诉了作者一往情深的乡土情结。

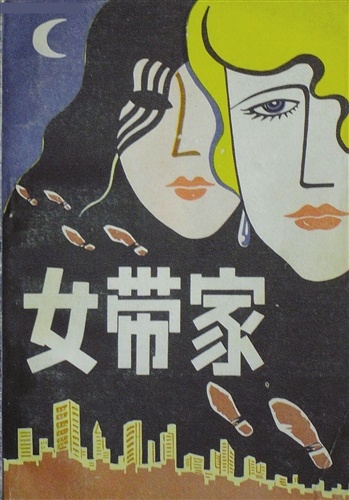

从这些作品中,我们可以看到沈从文、陆文夫以至贾平凹对雁宁的影响,而且与寻根文学的兴起有关,但雁宁又写出了他独有的风貌。到了1987年,雁宁与谭力一道,以雪米莉、沙利文为笔名,陆续创作了大量的通俗文学作品,尤以雪米莉“女字系列”最为著名,赢得了一大批读者,并在全国范围内掀起了“雪米莉热潮”。

但雁宁并没有就此沿着这条路走下去,在20世纪90年代,他向读者奉献了《无法悲伤》《都市放牛》(与谭力合作)、《情空灿烂》等3部有分量的长篇小说,一改早期作品以及雪米莉时的路子,综合前两者之所长,融进对历史与现实生活的独特思考,形成了新的风格。

从《牛贩子山道》到《无法悲伤》,雁宁作了一次漂亮的螺旋式回归运动。当他的短篇小说《牛贩子山道》等震惊文坛,人们翘首期待他新的富有力度的巴山文学作品问世时,他却一下子以雪米莉等笔名接连推出通俗长篇,引起社会瞩目和各种议论,形成一种重要的通俗文化现象;正当作家纷纷转向文学与经济并轨,大写俗文学时,他却把一部长达53万字的反映当代大巴山生活的小说《无法悲伤》推到了读者面前。

雁宁的创作现象,是值得我们思考的。

田雁宁

一

雁宁的早期小说主要包括了两个方面的内容:改革开放后大巴山的新人新事新风情;革命战争年代给当今大巴山人留下的印象和影响。

应当说,这两个方面都是大巴山作家经常涉及的,但雁宁曾说自己是“我行我素”的人,喜欢写自己想写的东西,这使他的小说中有着许多不同于别人的内容。独立的态度不仅带给他知人论事的自由思路,也带给他与众不同的人物、题材。

写前一方面内容的作品主要有《牛贩子山道》《巴人村纪事》《小镇人物素描》《续小镇人物素描》《大山和小船》《小镇风情画》等,其中《牛贩子山道》曾在《人民文学》1987年3期发表,深受好评。这类作品,抒写淳朴的民风民俗,渲染一个几乎与世隔绝的文化环境,在世俗社会中保留一方净土。

写后一方面内容的作品主要有《老区》《大刀》《莲儿表姐》等,在老题材中写出了新内涵。

《牛贩子山道》表现的是大巴山独有的贩牛人的生活命运和情感世界。既可以读作对大巴山独特民俗的忠实刻画,也可以看成是改革开放后大巴山农民的心路历程,还可以读到淳朴爱情在文中诗意的流动。也许正是这样一种主题的不确定性,才使得《牛贩子山道》表现出浓郁的地域文化色彩,耐人寻味。

在这篇小说中,雁宁对小说意境的营造,其语言特色、写景状物风格、对人物命运的独特思考、主题的挖掘,都比较成熟,而且在他的早期作品中还极富代表性。《牛贩子山道》是大巴山的土特产,它和“巴人村纪事”系列小说的其他作品以及“小镇风情”系列一起构成了雁宁笔下完整的大巴山。

这些作品,透过生存与艰难、历史与现实的冲突,叙述大巴山人从古至今的充满悲欢离合的故事。这些作品的成功,说明了一个作家只有立足于本土文化才能写出至情至性的文字。

周克芹生前在评论雁宁小说时写道:“大巴山属于地球的一部分,大巴山的男人和女人是人类的一部分。作家只能从自己立足的土地上细心听取宇宙歌唱的隐约的声音,也只能在自己扎根的某一地点去倾听人类的诉说。”表达的正是这样一种意思。

《牛贩子山道》是一篇诗化的小说,有优美的意境。小说的情节简单,叙事节奏缓慢,一如绵延不绝的大巴山脉。小说的主人公行进在历经沧桑风雨的贩牛古道上,古道两边是黝黑的陡峭崖壁、深不见底的悬崖和满坡烂漫的勾魂花。一老一少的贩牛人,老的是世故老成,少的是自信阳刚,各自手中牵着健壮的黄牛、水牛。

小说的构思,就是一幅油画,融刚柔于一炉,有张有弛,力度和内涵深沉。小说优美意境的成功营造,不仅得益于小说的人物塑造,更多的是来自作者对自然风物一往情深的描绘。雁宁钟爱生他养他,他也曾在那里洒下过劳动汗水的大巴山,所以在他的作品中我们往往可以看到大量景物描写。

在《牛贩子山道》中,这些描写最为成功。铺张的景物描写与缓缓推进的情节相得益彰,水乳交融,为小说增色不少。随着主人公的一路行来,仿佛展开了一幅巴山长卷。景物的神秘色彩渲染出巴山的与众不同,景物所牵动的节奏感又不经意间吻合了巴山厚重的历史文化,所以《牛贩子山道》才能显得浑然天成,自成一体。

在雁宁早期的“巴人村纪事”和“小镇风情”两个系列中,也有很多出色的景物描写,如《坡地》《反刍》等,为小说打好底色,使进一步的开掘成为可能。在《无法悲伤》中,自然景物描写则稍嫌过多,使人物命运的发展和文本的节奏显得慢了些,影响了小说的完整性。

雁宁的语言特色也在《牛贩子山道》中基本定型。他的语言有两套,一套是长调式的叙述语言,写景状物极尽工笔铺张之能事,带有一种“西洋味”,这在他的叙事节奏较快的作品中表现得非常突出;另一套是作品中人物对话的口语语言,带有巴山人特有的“四川味”。

《牛贩子山道》中,第一套语言得到淋漓尽致的表现,特别是关于勾魂坡的描写,语言的绚烂绝不亚于景物本身。人物对话在这篇小说中并不是很多,但浩成的淳厚自强、老牛贩的老到练达、桃桃的坦率泼辣,都在短短的对话中生动显现。而且人物对话中的方言运用恰到好处,既有大巴山的特色,又不滥。

此外,这两套语言也完美地体现在《老区》《五月水》等篇什中,写出浓厚的巴山味,自成一派的巴山文学乃至四川文学和这种语言特色是分不开的。

雁宁的早期小说还有一个特点,那就是对主题的开掘别出心裁。读他的小说,经常会出现一些似曾相识但又不完全与以往经验相似的东西,你会感受到作者独辟蹊径时的聪明。他善于捕捉一瞬即逝的小题材,把与别人的小说擦肩而过的细微处工笔描画出来。

粗看《牛贩子山道》,它很像一般写民俗民风的小说。但是仔细品味,它却在耐心地写一个人因意外情爱而转折的偶然命运。浩成的父亲,一个老牛贩子,由于偶然的情事而坠崖丧生。浩成,这个小牛贩在重走父亲的路时,顿悟了父亲的死因。

浓墨重彩的叙述中,包含的是一个几乎不带任何哲理的故事,真不知作者是否有意要捉弄一下读者的满腔期待。这篇小说写的是两代人的不同命运,但这种没有时代背景的命运比较,没有对两种命运的好坏判断,这是我们在其他小说中没有见过的。

另外,浩成在改革开放的大好形势下,不由自主中又选择了回到土地。回到那里,并不是浩成在权衡利弊后的自主清醒的意愿,更不是由于像他的父辈那样对于土地有着深深的眷恋,也许仅仅是因为那里有他深爱的春儿。这可以说是雁宁匠心独运的地方,也可以说是在厚重的大巴山文学的传统下作者不得不另辟蹊径的选择。特别是由于在当代的乡土文学中,许多作者容易展开对同一类型题材的叙述,主题的开掘也容易重复时,雁宁的这种求新求变态度无疑使他的作品有了与众不同的品质。

又如“巴人村纪事”系列中的小说《坡地》中的茂德老汉,可以说是当代文学中众多“改革后农民”的新形象。包产到户让他过上了富足的生活,但当他独自耕种自己的田地时,却感到寂寞。他缅怀着包产到户以前大伙儿一块耕田下地的热闹与乐趣——虽然那些笑闹从来没有离开过饥饿与贫穷。他对媳妇大翠说:“总不能分田到户各吃各做,一起光屁股长大的哥儿姐儿们都不打堆了嘛。”

他的“心思还在活动,过去胡整鬼混的日子讨厌,这几年大家一头扎进自己地里家里又沉闷,到底哪种日子才合庄稼汉和田地的意,他也不清楚”。这种朴质朦胧的情绪,只有感情的怀念,却不以利弊作判断。也许只有在大巴山这样人情淳厚的地方,才会有茂德这样的农民,才会有这样怀念的情绪。在其他的很多小说里,茂德老汉的思考早就被一片对改革的热情颂扬声所掩盖了。

再比如《反刍》《水土》《窑师》《五月水》诸篇。《反刍》写一个男人命中只能有一个女人,但却不是歌颂爱情的专一;《水土》写一段只能相爱却不能相守的爱情,痴情男女因为水土不服而不能生活在一起;《窑师》既不像写大巴山女子的聪慧,也不像写她们的坚忍,更不是对夫妻间应该互相信任的说教;《五月水》想要表达的东西更是不易捉摸,不是写两个男人争一个女人,也不是写在一场山洪过后人性的升华,也不仅仅是对大巴山人情风物的展现。

这些作品都是对我们既有阅读经验的挑战,它主旨的游移不定使我们只能确定地说它不是写什么,而无法认定它是写什么。

这是雁宁敏锐的地方。丧失了这种敏锐而跟在别人后面思考生活,或在生活面前缺乏成熟的判断力,雁宁的作品就失去了独特性。比如雁宁的文集中有这样一类作品,它们忠实地记录了时代的变迁,如《小镇风情画》《当代小镇一青年》《狗运》,但现在看来那些思考显得幼稚。

《小镇风情画》写改革开放初期衣饰的变化给小镇人们带来的冲击。《当代小镇一青年》有图解作者思考之嫌,它写一个在事业上很成功的青年,物质富有了,却感到精神空虚。这篇小说大概是作者上大学时所写,有一些学生腔,但它的确把改革开放后人们面对物质生活变化时的惶惑记录了下来。《狗运》的题材很像《疯狂的君子兰》,是写人们在前些年畸形的宠物热中的表演。

这些作品,今天看来像翻老日历,我们只能说如果把它们作为改革开放后人们的心路历程来看,还是很有意义的。比如《小镇风情画》,虽然小说中所说的打扮在现在看来已非常落伍,但在当时它的确会带来那样的震荡。经过了那一时期的人读来,一定会感到亲切。

这种及时的反映,不仅为人们记录下真实的一幕,也记录下了当时人们的真实心态,后者是雁宁此类小说的独特意义所在。

我们刚刚强调了挖掘新主题对雁宁作品的成功的重要意义,但我们也应当看到,这类主题开掘不易深化,虽精巧入微却力度不够。可是,在对革命题材中主题的重新挖掘时却避免了这一点,使作品显示出一种现代派文学的意味。

革命题材的作品自上世纪二三十年代以来可谓俯拾皆是。雁宁用它“老瓶装新酒”——不是反讽的笔调,不是对革命题材的有意亵渎,却蕴含着深刻的荒诞。

《老区》中的罗国亮戎马半生,叱咤风云,威震一方,曾是红军高级将领。由于他所在的红四方面军在1936年的失败,以后的12年中,他滞留在陇北一个偏僻小村里,与农妇白玉兰患难相依,艰难生存。他从未居功向政府要过什么。在被人遗忘的处境中,他坚信故乡大巴山的人民应该记得他。

1959年,他与白玉兰风尘回乡,但除了村子里的乡亲还记得他外,即使他手持老红军证明也没人相信他的辉煌过去。铁一般真实的过去忽然变得烟一般飘渺。和衣锦还乡的其他老红军比,他们的命运转折仅是因为红四方面军的西征失败。如书中何兴民所言,假如这支队伍不走错一步,它的威力不可阻挡。偶然总是改变着人的命运。雁宁用写实的笔法,把这一题材写得荡气回肠。

《大刀》《莲儿表姐》也是在革命题材中挖掘被人们忽略了的一面。《大刀》写张国焘搞肃反扩大化时,一把屠杀过自己同志的刀和持刀人的悔恨。《莲儿表姐》写一个向往革命却与之擦肩而过的女人的命运,着眼点是命运的不可琢磨,不是革命战火如何激动着人心。

总之,尽管这些作品并不厚重,但它们的确展现了另一种真实,传达出雁宁对生活的独特追问和严肃思考。

这种着眼于别人几乎忽略了主题的写法,在雁宁20世纪90年代后的长篇中也有表现,我们将在以后论及。

二

上世纪80年代中期,对中国文坛来说是一个大转折,纯文学与通俗文学在此正式分道扬镳。纯文学一头扎进寻根中,扎进厚重的民族传统文化和象征隐喻以及形式的革新、语言的创造中;通俗文学抛开半遮半掩的面纱,不再借纯文学的光,而是大大方方地策划、写作、出版和炒作。一时间,纯文学门庭冷落,通俗文学大行其道。不仅是在文学创作中,在学术界中也引起了纯文学、通俗文学孰是孰非之争,更多的是对通俗文学的贬斥之声。雁宁就是在这时开始了通俗文学创作。

在我国文学界,纯文学又被称为严肃文学、高雅文学,仅从这些称谓中我们就可以看出文学界的态度。但在当时有个奇怪的现象,一方面文学界对港台通俗文学持默认的态度;另一方面,却对国内从事通俗文学创作的人大加贬词,特别是原本从事纯文学创作的作者,如果转而进行通俗文学创作,更是遭到同行的轻视,这对一个作家的文格是很大的伤害。

今天看来,这种态度是过于严厉和苛求了些。一个时代和生活于这个时代的人需要这样的作品,硬行扼制他们的创作,是不符合事物发展规律的。所以,虽然在20世纪80年代中后期,通俗文学的创作受到了批评,它仍然留下了为数不少的作品,并且在90年代出现与严肃文学共同繁荣的创作局面。许多曾从事严肃文学创作的作家纷纷尝试进行通俗文学创作。

也许现在再将严肃文学和通俗文学对等来提是不太适宜的,因为这两个术语在提出的当时就带上了太多的主观感情色彩。但是,我们这种态度不是要否认这两种创作的区别,它们在以后是否会合流我们且不论,就眼下而言,它们的界限是明显的。

1987年,一个偶然的机会,雁宁和谭力开始了以“雪米莉”为笔名的通俗小说创作,并且一发而不可收拾。雁宁在创作了“女字系列”后,还写有一部武侠小说《威龙邪凤记》以及据小说改编的影视剧等。他们第一次接受通俗小说约稿时,“并非完全受高稿酬的诱惑”,“也想改变一下自己的写法。”在后来的创作过程中,雁宁也不止一次地坦言:写通俗小说是为了改变自己的经济基础,以为今后能从事更为自由的写作打下基础。他说以前不会今后也不会为曾是雪米莉而感到后悔,他将永远能证实自己的这一创作阶段。这是一个理智而清醒的态度,不管创作的实绩如何,这种坦率从容的态度就已很难得。

当然,正如前面我们所提到的,在中国文坛,特别是20世纪80年代中后期严肃文学、通俗文学刚刚出现明晰自觉的分野时,一个本来从事纯文学创作的作者,忽然开始写通俗小说,是会受到来自各方面的压力的。文坛的异样目光,对于通俗小说历来的轻视,作者自身的不能定位,都足以使作者看低自己的作品。

雁宁能证实雪米莉系列作品,至少说明他有独立的勇气。蒋子龙等对他的鼓励,更使他“意气大增”。

在雪米莉“女字系列”畅销后,曾有过一次风波,即披露“雪米莉创作内幕”。这其实是当时文坛对通俗小说创作的典型态度,可以作为标本来进行剖析——雁宁和谭力是以一种超脱的态度来对待这件事的。这件事的确代表了当时通俗文学作者的一般处境,他们不但要承受自己对是否亵渎了文学女神的内心犹疑,还要面对文学界的鄙视和大众的诘责。

但事实不以人的主观意志而转移,虽然通俗文学的处境这样艰难,还是有不少作者走上了这条道路。这其中当然有物质的诱惑,但能由此产生出优秀的通俗文学作品,难道不也是好事?

转回头再来看雪米莉的作品,它的质量曾受到过诘难。其实,雪米莉“女字系列”质量究竟如何,当是有目共睹。1987年,它之所以在全国能掀起一个热潮绝非偶然。那时,三毛、琼瑶、严沁、亦舒的作品全国流传,雪米莉能跻身于她们中间,说明具有相当的实力。雪米莉的文字功底本不错,加上惊险的故事情节,开阔的视野,使作品表现出不同于以上作者的“力度”,别具一格的风貌吸引了读者。我们不能违心地说雪米莉作品的文学价值有多高,但作为畅销小说,他的成功之处却显而易见。有人说雪米莉后来的一些作品很粗糙,这大都是因为有赝品出现。

雪米莉系列是雁宁由前期创作向近年来长篇小说创作的过渡,他的《无法悲伤》《都市放牛》和《情空灿烂》等作品,不能说与雪米莉时期没有关系。

不管文学界是否承认通俗文学也是文学,出现了这样的创作现象,我们就必须证实。像雁宁这样的创作现象,就是我们不应忽视的。证实雁宁的创作也就是证实与他相似的一大批作者,“布老虎丛书”中就有很多类似的作品。而且像《田雁宁文集》这样大部头的书放在我们面前时,也提醒我们去探究和思考。

三

雁宁的3部长篇小说(《无法悲伤》《都市放牛》《情空灿烂》)都创作于1994年后,这是雁宁在经过前几年的通俗小说创作热潮后,又一次改变创作路子后的作品。这些小说,从思想的深刻性、内容的丰富复杂性、对现实生活的关切态度、对人性的探索、对历史的重新思考上都远远超过了雪米莉时期的作品。它们可以说是作者1987年前后不同创作态度交融后的产物,是所谓的严肃文学与通俗文学的“混血儿”(也许这种交融并非作者的自觉追求)。

作者曾就“大众小说”话题与蒋子龙有过一席谈,蒋子龙鼓励他“能力争在大众文学创作上占一席之地也是件了不起的事”,并说“搞大众文学作品,当然要力争质量一流,而数量也要一流”。当然,这些话是在作者以雪米莉之笔名写作并引起反响时所说的,并不是针对雁宁这3部长篇。但是,把雁宁的《无法悲伤》《都市放牛》《情空灿烂》和在此前后的10多部小说联系起来看,也许正是这一创作观念的演绎。所以,用雁宁的话来说,这些小说应该称作“大众小说”。

《无法悲伤》是在1993年陕军“五书闹京华”之后出版的,证明在当今文坛上川军有着自己的位置。这部小说是雁宁反映当代生活的第一部长篇,也是反映大巴山历史人文景观的第一部长篇,而且是当代文学史上以地主子女的命运为主要内容的第一部长篇。

《都市放牛》是雁宁与谭力的又一次合作,这部小说首先由中国青年出版社出版,后来又写成电视连续剧并获得巨大成功。在《都市放牛》中,作者的视线已经转向大都市与乡村的交流中,对乡村生活的描写一如既往地轻车熟路,而对大都市生活描写的初次尝试也显得非常老练。作者以自己曾往返于都市与乡村的生活体验,写出打工者在都市中坎坷的奋斗经历。

写《情空灿烂》时,雁宁对大都市生活已有更深的把握和认识。对都市下层生活的反映,他的笔触较之《都市放牛》时有了进一步的深化,对转型时期的人性、道德观念的变化也有了更成熟的思考。

这些小说,既表达了作者的文人情绪,也表现出作者游弋于都市生活中的世故,使作品表现了如上所述的“混血儿”特质。

在雁宁的早期小说集《小镇风情画》《巴人村纪事》中,多以巴山小镇的人物为生活原型,写他们的悲欢离合和喜怒哀乐。他在从事通俗文学创作对异国人物风情的体认和传奇惊险故事框架的营构过程中,又获得了一些新的创作经验。现在,他将这两方面的创作优势融于一炉,使这3部长作品既显得文采飞扬,内涵深刻,又有曲折的故事情节,引发人的阅读兴味,这是作者想要做到雅俗共赏的努力。

下面,我们一一分析这3部长篇所表达出来的与众不同之处。

在长篇创作中,雁宁承续了以往的创新精神,关注着别人写得很少的题材——这就是对城市(特别指成都)下层生活的描述。雁宁是一个很敏感的作者,对于时代的变化他总是能敏锐地捕捉,并且有勇气近距离地表现。

在他从1972年到近年的作品中,我们能理出一条时代的发展线索。虽然有些思考今天看来不太成熟,但由于作者的即时表述,不仅可以作为最原始的材料来看,也使作者总是走在人先。

对于城市下层生活的表现也是这样。近年来,中国城市生活习俗变动很大,要有一个清醒的认识已是不易,更不用说在作品中表现,所以较少有人涉猎这方面的题材。雁宁也担心自己不能做得最好,他说:“这是我的第一部关于成都的长篇小说。解读一座又古老又现代的华丽都市,解读一群活跃在这座都市的红男绿女,对我这个来自川东小城的作家来说也是全新的文学课题。我有这份勇气,但有无这份能力,就要让我的老师朋友和读者诸君来评判审阅了。这部长篇小说,便是我对成都当时社会生活从认识到理解再思考的第一份答卷。”

这部小说,指的便是《情空灿烂》,这是雁宁为小说写的后记。其实,比这更早写到成都的小说是他的《都市放牛》。这两部小说把成都不为人所熟知的生活一一展示在人们面前。那临时寄居者的仓库、擦皮鞋者的生计、小旅馆女服务员的遭遇、街头擦自行车人的困窘,都写得体贴入微如同眼见。对成都没有深切了解是写不出来的,难怪在《情空灿烂》的封三中,会把雁宁笔下的成都与李劼人、巴金、郭沫若等现代文学大师笔下的成都列在一起了。

第二,雁宁是写情的高手,在他的长篇中对“若即若离之情”的表达最能见到他的长处。我的概括也许不太准确,我想要说的真正内涵应该是对“有情人终成眷属”的反对——有情人不一定会幸福地生活在一起,这个主题有不少人写过,但在雁宁的笔下表现得极为绵密细致。这类作品写一对深深相爱的恋人,由于种种障碍(如一方已婚或出于道德感或为情势所迫)不能生活在一起,但当一切障碍均消失时,他们却被彼此的爱把距离分得更开。

有情人终被阻隔,虽然在障碍未消失前所有因素都竭力促成他们,他们也坚信有共同幸福生活的一天,但他们最终未能结合。这其间的转折和细微变化,雁宁传达得极为到位和准确,这是作品中最为成功的一面。让读者在淡淡的惋惜和遗憾中,不得不钦佩作者的运笔自如、浑然天成。

《无法悲伤》中的大元和莲、覃修文和萍,《都市放牛》中的丁青林和水苗等,都是这样含着淡淡哀愁的有情人。特别是丁青林和水苗,他们的恋情与47万字的小说相始终。其间,他们有过激动的共鸣,也有过猜疑,但他们始终相爱,即使丁青林家中有一个“场面亲”的媳妇也没能阻止他们的爱情。在故事的结尾,当丁青林的奋斗取得成功,身边也有了一个可以帮助他的郭雅心后,水苗离开了她一直深爱的青林。即使丁青林来到她的面前,希望他们能结合在一起时,水苗依然怀着满腔的爱摇了摇头。

对他们感情的发展、远近亲疏,雁宁写得很有层次,分寸感把握得很好,一对出场即已萌生爱意的男女,在艰难的生活中互相安慰鼓励,最后作者却让他们以分手结尾,这对作者的笔力的确是个考验。水苗坚定而又淡然地拒绝了丁青林,即使遗憾,读者也不得不承认这是他们最适当的结局,这就是作者文笔的魅力。

当然,对这种满含着遗憾的爱情的描写,并不是在长篇创作中才突然出现的,雁宁的早期作品中早就有了这类描写。如《五月水》中的麻牛和芬儿,他们自小相爱,芬儿却作了别人的妻子。麻牛回乡,与芬儿的丈夫多有不和。在一次山洪中,芬儿的丈夫为救人而死,麻牛与芬儿虽然相爱却不能相守了。《乡土乡情》中的林松子和芸芳之间的恋情,也是如此。雁宁把这样的遗憾写得入情入理,富有美感。

在人物的塑造上,雁宁的3部长篇也有新开拓。雁宁是一位喜欢独立思考的作者,他总是在别人的笔头缝隙中开拓自己的空间,他笔下的女性有着与人异质的品格。

《无法悲伤》是雁宁耗费心力最多的长篇小说。除了因为小说涉及的时代背景比较复杂外,也由于小说中的4个主要女性都有着坎坷的命运。莲是最早出场的人,她有过一段至深而又短暂的爱情。在小说几乎长达一半的篇幅中,莲都固守着这段感情,并由此拒绝任何靠近她的男人。小说中所有的人物都被这段感情所打动,羡慕莲曾有过如此深挚的爱情,并对莲的坚守表示肯定。

但大元的深情令莲不能无动于衷,她也被大元的身体所打动,她在保有感情的专一中,也与大元有肉体之爱。后因情势所迫,莲嫁了人。到小说结束时,莲已经是一个后悔曾为一段感情而牺牲的女人,在重病中彻底否定了人生对爱情的依赖。

看多了文学作品中为爱而生为爱而死的女子,莲对爱情的否定不能不说是雁宁的创新,这是雁宁在对传统道德进行重新思考后所写的一个新女子。

萍是莲的二妹,她嫁给了英雄大老粗牛炳福,却在后来的生活中体会到这不过是少女对英雄的崇拜,她越来越深地认识到她所爱的是牛炳福的战友文官覃修文。她为年轻时的选择后悔。应该说,在20世纪四五十年代,像萍这样选择婚姻和人生路程的女人是不少的。雁宁写了她们看似幸福生活下的辛酸,写她们少女时代美梦的破灭,写理想与现实的格格不入。

萍是1949年前后纷纷嫁给领导干部的少女们的一个代表,她的失落感更是这些少女深埋心底鲜为人知的普遍秘密。雁宁捕捉到了这一点,并将它展开,表现出人情人性的复杂性,也表达出冷静思考。历史的大潮席卷了多少敏感丰富的心灵,让多少人的情感触角深深掩藏,雁宁却敢于在作品中对这种隐秘情感加以真诚的表现。

燕是莲的三妹,看到了两位姐姐不幸的生活,她决心过得与她们都不相同。她按自己的意愿交了不少男朋友,并且有了孩子。燕的举动离经叛道,甚至过于前卫。最后,在萍的安排下,她嫁给了覃修文,她也认为覃这样深沉的男人才是最后的港湾。

燕这样的人物可谓少有,只是在思想意蕴方面,她的形象比莲和萍单薄。她的心路历程的曲折坎坷,更多的是由任性和作者的随意求变带来的,却不是生活的必然。

小菁是莲的女儿,漂亮美好,却在16岁时糊涂失贞做了小母亲。在困苦生活的煎熬中,她变得坚强,并逃出命运,开始了新生活。雁宁对她的命运安排是小说情节的必然发展,但也不排除是为了小说布局的变化。

除了上述与历史变迁共起伏的人物外,由于前面所说雁宁对生活的近距离反映,也为他的小说世界增添了新人。如沈佳秋、郭雅心、安然等都市女子,水苗、喜妹等打工妹,她们带着当代生活的气息展现在人们的视野。又如商人鲁力、叶文波、卢家风,回头浪子安欣,当代生活中的人渣黄春海、斯文、牛光、肖幼菲,文化奇人青玄大师等,雁宁为当代成都形形色色的人画像。

在对这些人物的塑造中,我们可以找到之所以把雁宁这3部小说称为“大众小说”的理由。这些人物与其说是作者按照生活原型来写的,不如说是作者理想中的人物。郭雅心灰姑娘般的命运,鲁力、叶文波传奇般的发迹史,具儒雅的风度的青玄大师对艺术的坚守和痴迷,无不是作者理想的折射,也在暗中实现了广大市民对于命运转折以及个人成功的期望。

由于雁宁是一个极易认同新思想的作家,所以在他的作品中我们常常可以发现富有时代特色的观点。比如他对爱情的态度,在卢家风与安然、郭雅心,丁青林与水苗、郭雅心,高远与沈佳秋等人的感情处理上,虽然雁宁理想中的爱情是灵肉的完整结合,但他也认为爱情是会受到现实生活、乃至物质生活的牵制的。

在现代生活中,由于物质生活的飞速发展,纯粹的理想的东西只能被写进日记。恩格斯对于爱情的诠释显然再不能包容当代人的情感,爱情的内涵正在被泛化。夹杂物质因素的爱情被认可,朋友夫妻的婚姻不再为理想婚姻所排斥,一个人的感情对象也许只能以最爱来形容,却不能只用爱来概括。

卢家风爱安然也爱郭雅心,丁青林爱水苗却选择了与郭雅心的婚姻,沈佳秋与高远之间应该也是有感情的,但在婚姻上他却只能在沈佳秋和鲁萃中选择后者。生活是纷繁芜杂的,各种观念也是变动不羁的,雁宁不再作简单的判断,而是默认了生活的原生状态并以这种态度来进行创作,传统的界限在他的小说中被打破。

雁宁的小说创作还有一个极为明显的特色:那就是采用真实的人名地名来写小说,增加了作品的可信性,令本地读者感到分外亲切。他说:“这部长篇小说(指《情空灿烂》)中,我谈及四川文化艺术界的一批名人、朋友,他们大多数都是我喜爱和敬重的老师和朋友,把他们的真名写入小说我感到亲切,而且也充满爱心和善意。这也许是一种自我欣赏的写法……”说明这种写法是作者有意为之的。在《无法悲伤》和《都市放牛》中,也有这种写法。

我不知道这是否是雁宁首创,但据他从不步人后尘的创作个性和他对畅销小说的了解来看,这该是他个人的创作心得。雁宁1987年来成都,1992年定居,加上生活面广,他对成都的了解在某些方面甚至超过了老成都,这也是成都读者读来觉得真实又兴致盎然的原因。

结语

新时期文学走过了多少年,雁宁就写了多少年;在新时期文坛上,雁宁的创作道路是富有代表性的。从一个追求文学表达自己的心声,追求文学的诗情画意,将文学看作是人类心灵的倾诉的纯文学青年,走向以文学来创造一个可以让自己安心写作的物质环境,再发展到用文学来表达自己的思考,同时也看重作品的销路,这是一个漫长的历程。

这是文学放弃了精英情怀证实了自己的价值并走向成熟冷静,还是文学与经济联姻共舞?是文学走向了更为自由的发展,还是文学的纯粹性高雅性受到了挑战?是文学的天地越来越开阔,还是长此以往将不再有文学?是文学走向了民间,还是文学走向了媚俗?是文学将由此获得强大的生命力,还是文学之花在枯萎?

或者我们这些问题统统都不对,都不值得回答;或者我们只用埋头做事不用对事事都进行思考。

还有,这种创作现象仅仅是文学在社会转型中又尚未走到规范时期时的短暂表演,还是以后都将如此?又或者,现在我们的一切想要规范什么,想要给什么做一个高低好坏的判断都是没有意义的,因为对于一部作品、一种创作现象的公正评述,都必须是在经过了一定时期以后才能进行的。西方发达国家早已走过我们今天所走到的阶段,我们看到他们的高雅艺术与大众文学共同发展,互不干涉。

现在,我们谈雁宁的小说,我们往往还因难于判定严肃文学和通俗文学的高雅低俗而苦恼,我们还在为“审美内涵丰富”与“获得商业上的成功”哪一点对文学作品更重要而困惑。我们已有的评论范畴并不能成为衡量所有文学作品的唯一标准,所以我们的判断处在两难中,也处在一种失去准绳的困惑中。

这种困惑不仅影响了我们进行评判,也使创作处在一种茫然中,雁宁的小说出现“混血儿”特质就是具体体现。我们是批评这个“混血儿”既不像父亲也不像母亲呢,还是说它综合了二者之长,由此获得了更强的生命力?我更倾向于后者,如果文学的发展路上必定要走这一遭,那么,我们何不宽容些,让它更自由地成长呢?

(本文系作者与硕士研究生艾莲合写,载《四川中青年作家论集》,天地出版社2003年1月版。此次发布略有删节、修改)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】