一、前言

党的二十大报告提出,促进区域协调发展,深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

“川渝一家亲,携手向未来”已经成为成渝两地共识。自2021年10月,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》(下称《纲要》)发布以来,成渝地区双城经济圈协作跑出“加速度”和“新范式”。“一轴两翼三带”区域经济布局协同发展、探索经济区与行政区适度分离改革,成渝两地共同纳入全国一体化算力网络国家枢纽节点,发布“川渝通办”事项311项……多项举措并推下,成渝地区在向着建成“两中心、两高地”目标不断迈进。

成渝间进一步实现分工协作、优势互补,促进生产要素合理流动和高效集聚是唱好“双城记”、共建经济圈的关键因素。《纲要》发布以来,成渝地区双城经济圈内城市之间协作情况如何?哪些城市行动更积极?哪些领域协作更频繁?相较2020年成渝地区双城经济圈协作网络有哪些变化?川观智库数据团队针对《纲要》划定的44个市(县)及四川省和重庆市人民政府官网进行定向数据采集,从近6万条“成渝地区双城经济圈”相关的官方公开信息中清洗筛选出469条有效信息,对成渝地区双城经济圈涉及的44个节点城市进行量化分析。在信息进一步编码处理后发现,除去在成渝地区双城经济圈建设中行动次数为零的节点城市,采用社会网络分析法(SNA),对42个有实际行动的节点城市,进行网络结构化处理,发布《2022成渝地区双城经济圈区域协作度量化研究报告》。

二、研究方法

该报告采用社会网络分析法(SNA)。社会学理论认为社会不是由个人而是由网络构成的,网络中包含节点及节点之间的关系。社会网络分析法(SNA)通过对网络中关系的分析,探讨网络的结构及属性特征,包括网络中的个体属性及网络整体属性,近年来被广泛应用于各种网络组织结构分析。已有部分学者将社会网络分析法(SNA)引入城市群空间组织结构分析,考察城市群的整体网络特征、密度、结构及网络个体的点度中心性、中间中心性、特征向量中心性等属性。在成渝地区双城经济圈网络中,各地方政府是网络中的个体。社会网络分析法(SNA)能够透视政府间协同治理的结构要素和网络特征,帮助聚集并利用技术实现关键资源的动员和分配,最终解决公共问题。

本文借助UCINET软件对整体网络和个体网络进行研究分析,以2021年10月至2022年10月期间府际协议为研究载体,从整体网络及协作情况、网络节点属性变化情况两个方面对区域协作发展情况进行量化分析。

三、2022年成渝地区双城经济圈整体网络及协作情况

2021年10月,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》发布,“双圈”范围尘埃落定,包括重庆市的中心城区及万州、涪陵、綦江、大足、黔江、长寿、江津、合川、永川、南川、璧山、铜梁、潼南、荣昌、梁平、丰都、垫江、忠县等27个区(县)以及开州、云阳的部分地区,四川省的成都、自贡、泸州、德阳、绵阳(除平武县、北川县)、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州(除万源市)、雅安(除天全县、宝兴县)、资阳等15个市。

川观智库数据团队对成渝地区双城经济圈内44个市(县)及四川省、重庆市人民政府官网公开信息进行整理,将46个(省、市、县)政府机构(下简称节点)设定为节点并进行编码。

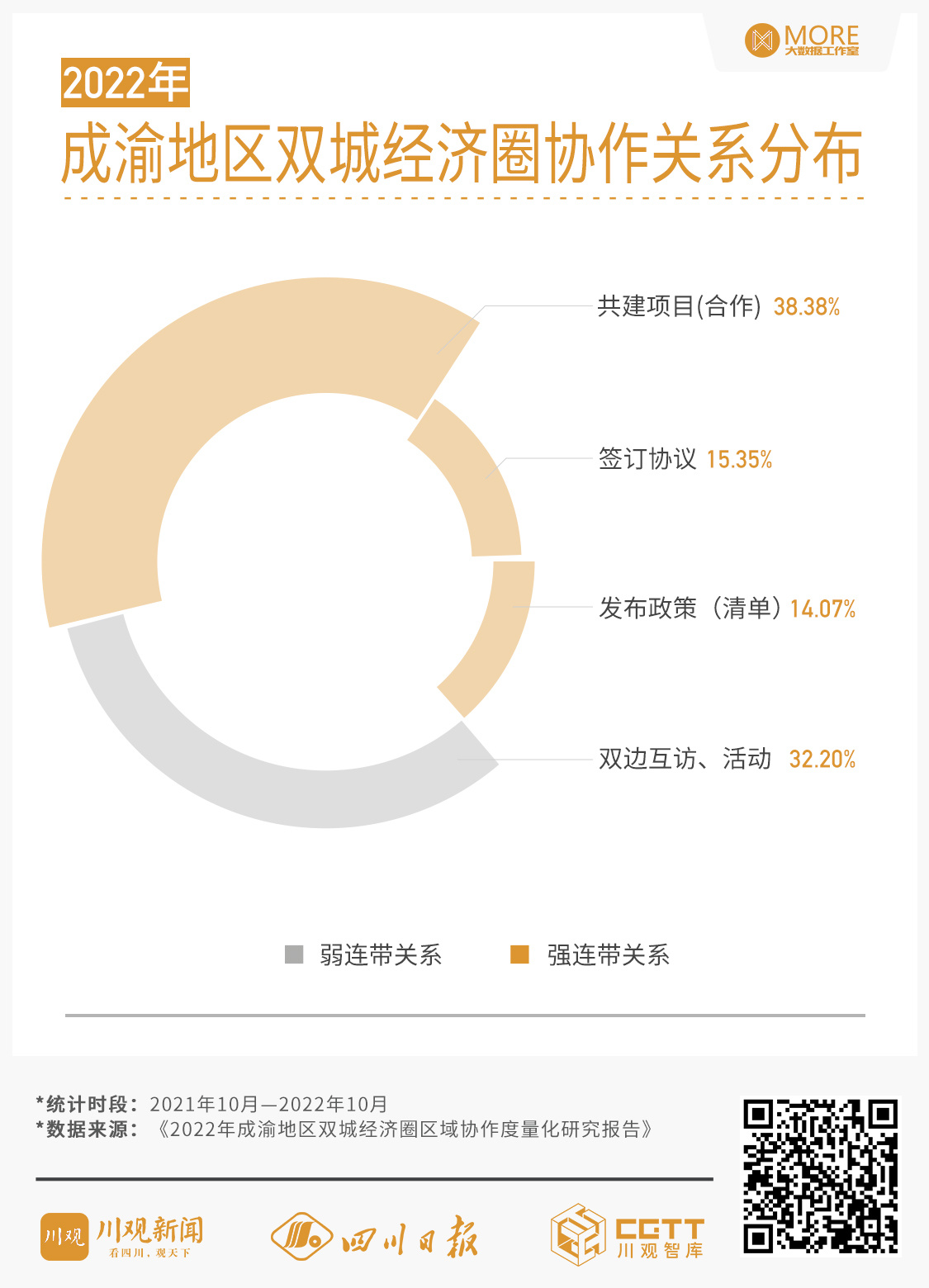

2021年10月至2022年10月,46个节点中有42个节点之间发生协同活动,共计469次。包括以共同发布政策、签订协议、共建合作为主的强连带协同活动318次,交流互访、举办活动等为主的弱连带协同活动151次。

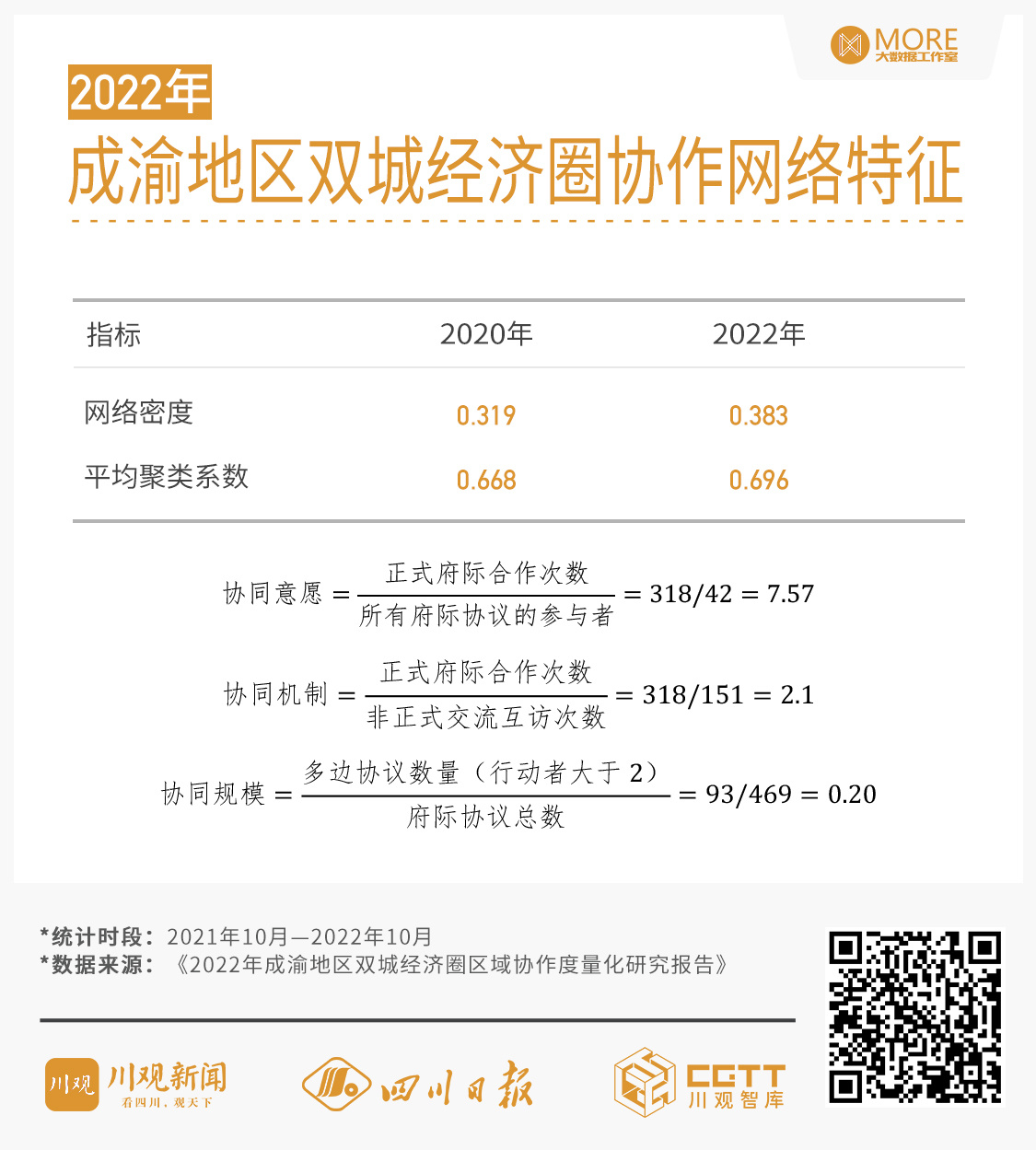

《纲要》发布后,各市州(区县)功能定位和发展目标进一步明确,区域整合和一体化进程加快,府际之间合作与跨区域交流互动日益频繁,城市群网络密度值呈现逐渐增大的趋势,节点城市间关系紧密度不断提升。2022年,成渝地区双城经济圈网络密度和平均聚类系数分别为0.383和0.668,相较于2020年两项指标均有所提升。网络密度值越高则表明城市间经济联系和作用影响越大,越能发挥城市集群的整体优势。平均聚类系数越高则网络复杂性越强,越呈现出小世界的特征。

《纲要》发布一年来,圈内城市仍表现出较高的协同热情,平均每个行动者签订府际协议7.57次。协同机制主要以强连带为主,强连带关系是弱连带关系的2.1倍,相较于2020年的1.17倍,增长明显,协同关系更稳固。成渝地区双城经济圈中,行动者之间仍以双边合作为主,多边协同关系相较2020年有所提升,协同规模不断壮大。

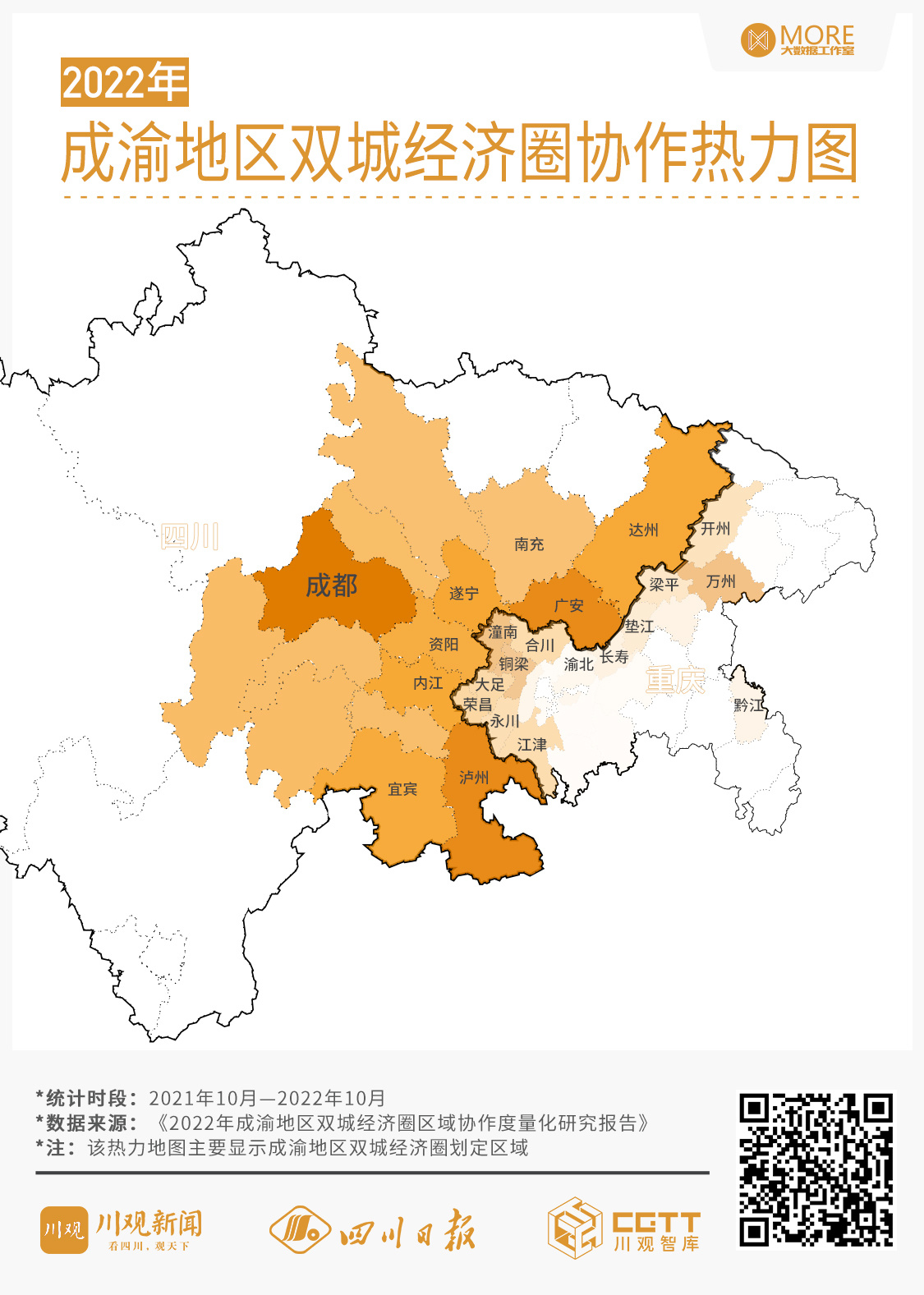

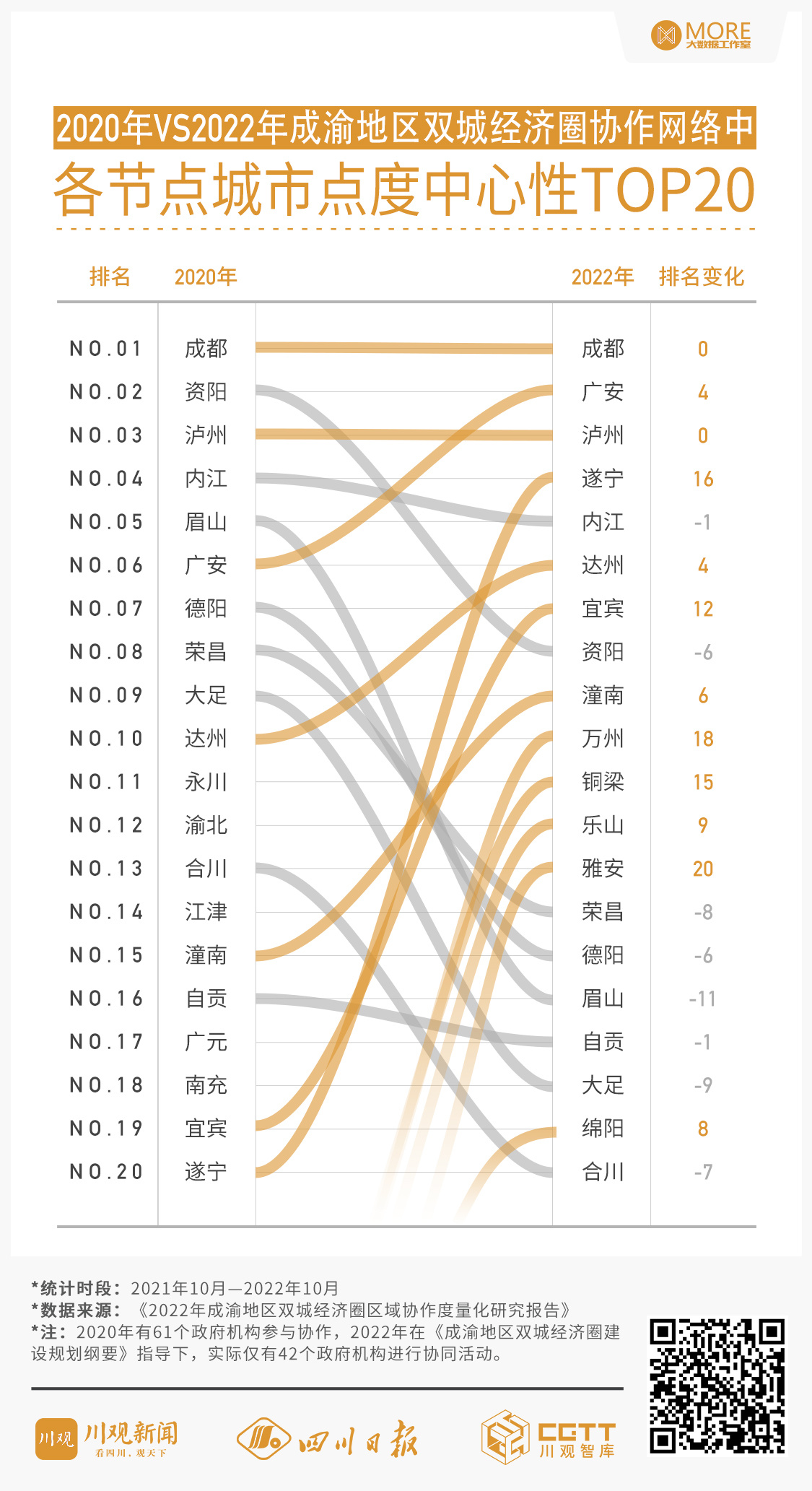

从协同活动的分布区域来看,在2021年10月至2022年10月,《纲要》确定的44个地点,有42个“好友”不同程度参与成渝地区双城经济圈协同发展。其中,成都、广安、泸州、遂宁等市州协同活动较为频繁,与圈内城市交流合作次数均超百次。重庆的潼南、万州及铜梁等区县“圈内社交”较为活跃。

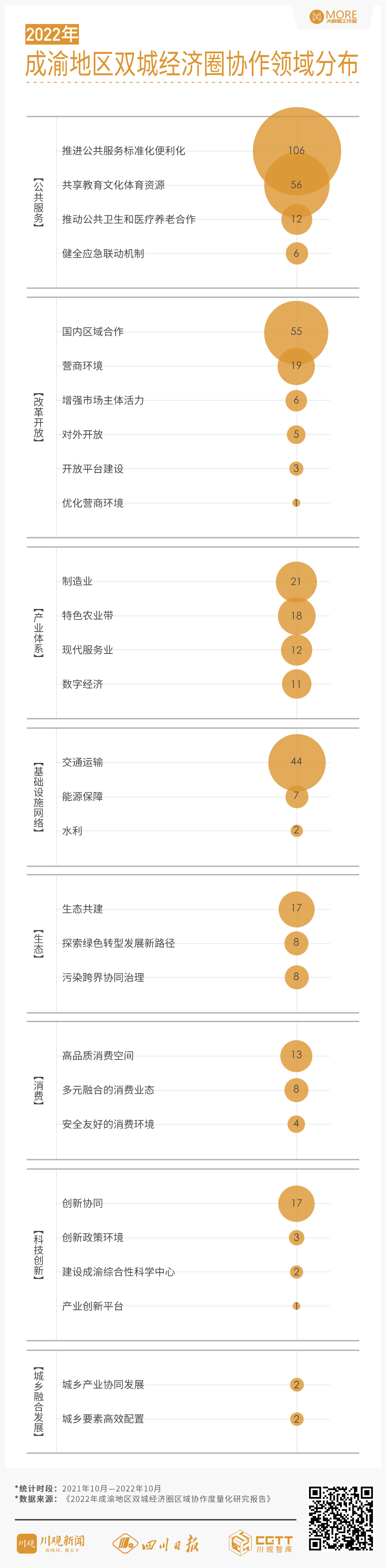

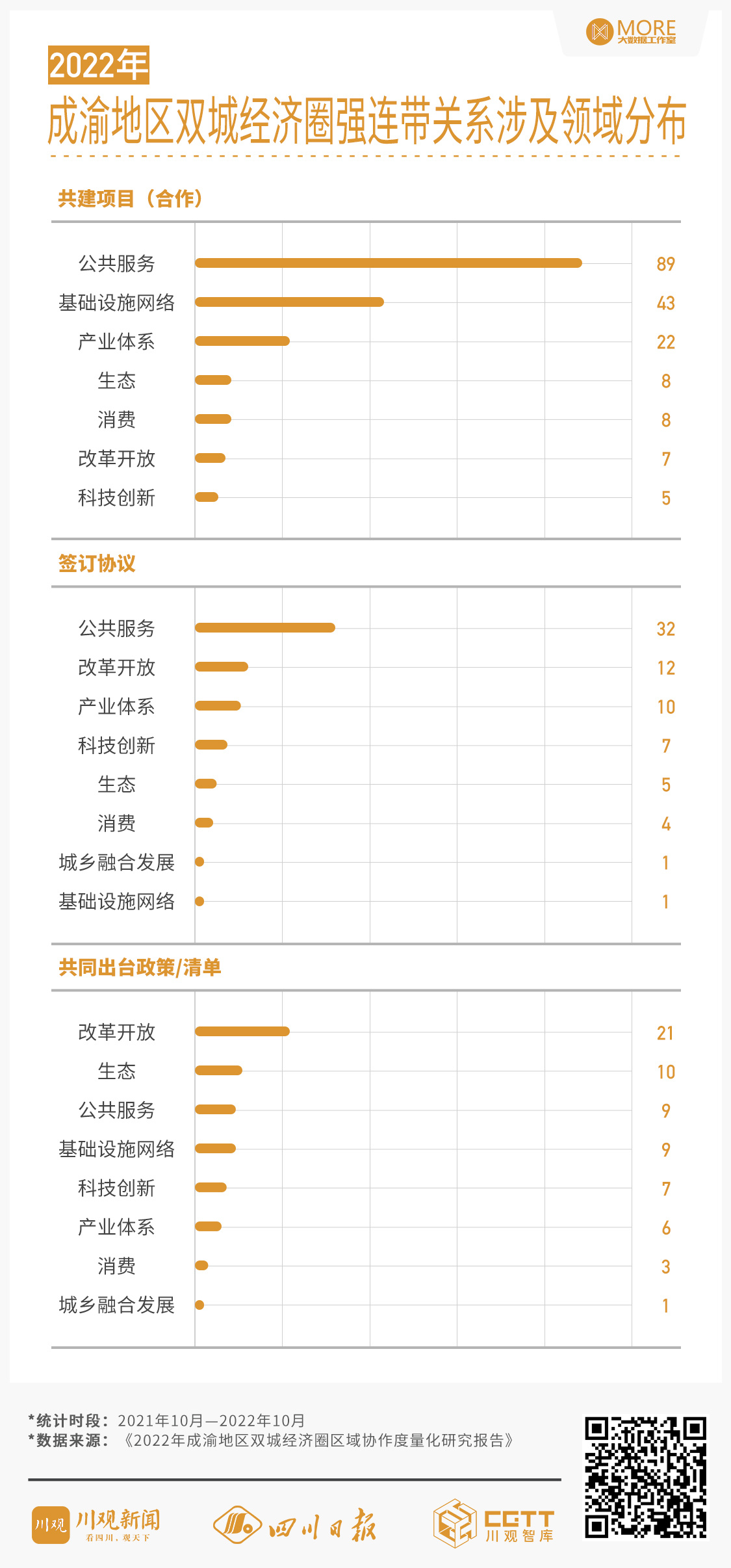

从协同活动的分布领域来看,公共服务、改革开放、产业体系、基础设施网络和生态等领域是当前成渝地区双城经济圈协同发展的主要方向。其中,公共服务领域占比近4成,主要以推进公共服务标准化便利化、共享教育文化体育资源等协同行为为主。

从协同活动的方式来看,成渝地区双城经济圈协同以共建项目、发布政策、签订协议等强连带关系为主。以交流互访、举办活动等为主的弱连带协同活动占比仅占三分之一。

2022年2月,为了更好贯彻落实《纲要》,推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》,紧扣合力建设现代基础设施网络、协同建设现代产业体系、共建科技创新中心、共建巴蜀文化旅游走廊、生态共建共保、公共服务共建共享等六大重点领域,发布了160个重大项目,其中48项重大项目涉及2个及以上地区合作共建,且以基础设施网络和产业体系为主。

四、成渝地区双城经济圈中网络节点属性变化

通过点度中心性、中间中心性和特征向量中心性三个指标可以有效衡量网络结构中各个节点城市在网络中所处的地位和影响力。

点度中心性是根据城市群网络中某个节点城市与其他节点城市的连接数来衡量该节点城市在网络中的中心位置。点度中心性越大,则表明该节点城市和其他城市协同越频繁,在城市群网络中越重要。2022年相对于2020年,部分城市点度中心性排名有所变化,遂宁、宜宾等市排名上升明显。

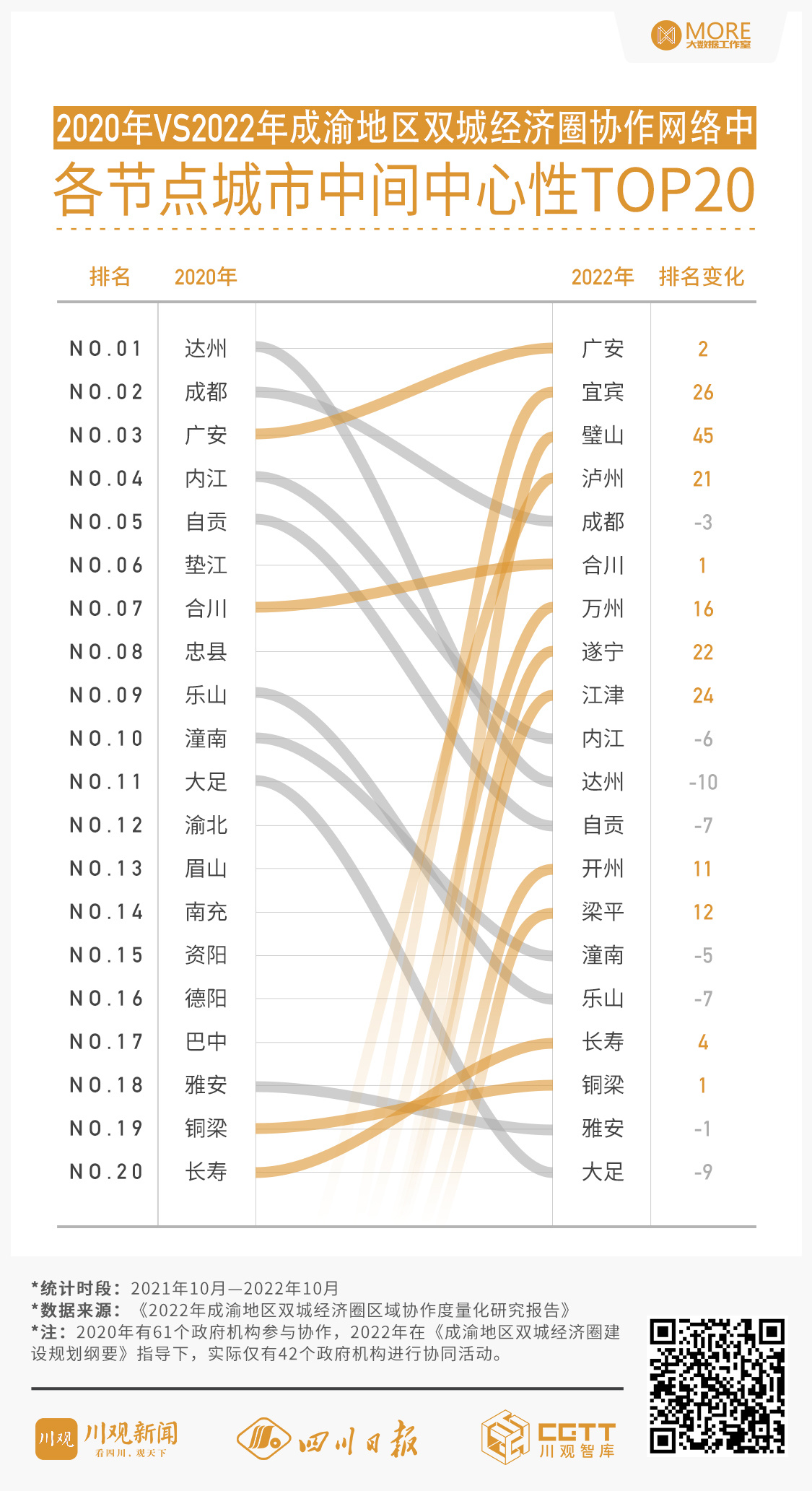

中间中心性是根据城市群网络中某个节点城市是否在其他节点城市连接线的最短路径上,来衡量该节点城市对资源的控制能力。节点城市的中间中心性越高,则代表该节点城市在网络中处于多个节点城市之间,对网络中其他节点城市的控制能力越大。2022年相对于2020年,宜宾、璧山和泸州排名上升较快。

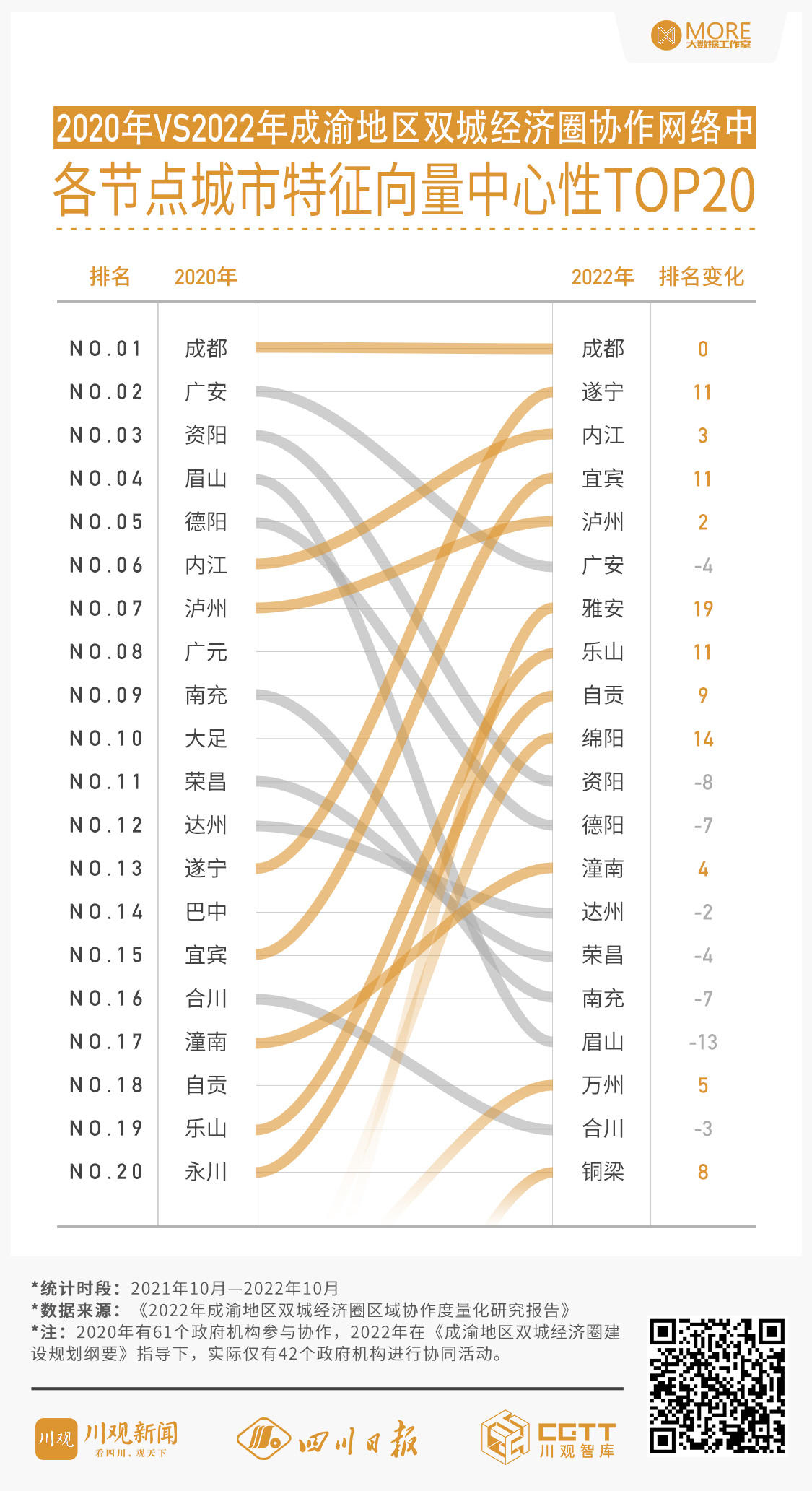

特征向量中心性是根据城市群网络中与某个节点城市连接城市的重要性来测度该节点城市在网络中的影响力。节点城市在网络中的重要性取决于其邻居节点城市的数量,也取决于其邻居节点城市的重要性,也许某节点城市连接的邻居节点城市不是最多的,但是连接的邻居节点城市在城市群网络中体现出较强主导性,则该节点城市在网络中很有分量,趋于中心。2022年遂宁、内江和宜宾等市特征向量中心性排名上升明显,表明当前在成渝双城经济圈协作体系中三个市均连接着重要的节点城市。

四川日报·川观智库 四川省大数据中心

联合发布

策划

钟莉 胡彦殊 刘冰 高敬 黄爱林

文案

高敬 黄爱林 熊筱伟 张苑 郭涛 马潇 郭韵

陈昆 柏雨蝶

数据

黄爱林 郭韵 陈昆 柏雨蝶 李小岚 陈晓蝶 王之仪

设计

何涛 葛仙雅

参考文献:

[1] 秦鹏,刘焕.成渝地区双城经济圈协同发展的理论逻辑与路径探索——基于功能主义理论的视角[J].重庆大学学报(社会科学版),2021,27(02):44-54.

[2] 方创琳,张国友,薛德升.中国城市群高质量发展与科技协同创新共同体建设[J].地理学报,2021,76(12):2898-2908.

[3] 郑元凯.城市群的兴起与发展——基于制度变迁理论的分析[J].经济与管理,2008(01):21-24.

[4] 王珺,杨本建,刘炜.城市群兴起的动力机制研究[J].学术研究,2016(09):85-92+177.

[5] 苏斌,薛佳滢,颜利,黄俊,杨锐.成渝地区双城经济圈经济一体化研究——基于社会网络分析[J].中国科技论坛,2021(12):101-108.DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2021.12.012.

[6] 王长征,彭小兵,彭洋.地方政府大数据治理政策的注意力变迁——基于政策文本的扎根理论与社会网络分析[J].情报杂志,2020,39(12):111-118.

[7] 王欣,杜宝贵.长三角区域一体化政策府际关系研究——基于社会网络分析[J].公共管理与政策评论,2021,10(06):37-52.

[8] 许欣欣,胡玥,王宇晗.成渝地区双城经济圈营商环境建设的协同网络分析[J].成都大学学报(社会科学版),2022(01):48-59.

[9] 侯赟慧,刘志彪,岳中刚.长三角区域经济一体化进程的社会网络分析[J].中国软科学,2009(12):90-101.

[10] 方大春,孙明月.高铁时代下长三角城市群空间结构重构——基于社会网络分析[J].经济地理,2015,35(10):50-56.DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2015.10.008.

[11] 李响.基于社会网络分析的长三角城市群网络结构研究[J].城市发展研究,2011,18(12):80-85.

[12] 彭芳梅.粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析[J].经济地理,2017,37(12):57-64.DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2017.12.008.

[13] 单学鹏,罗哲.成渝地区双城经济圈协同治理的结构特征与演进逻辑——基于制度性集体行动的社会网络分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2021,27(02):55-66.

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】