川观新闻记者 肖姗姗

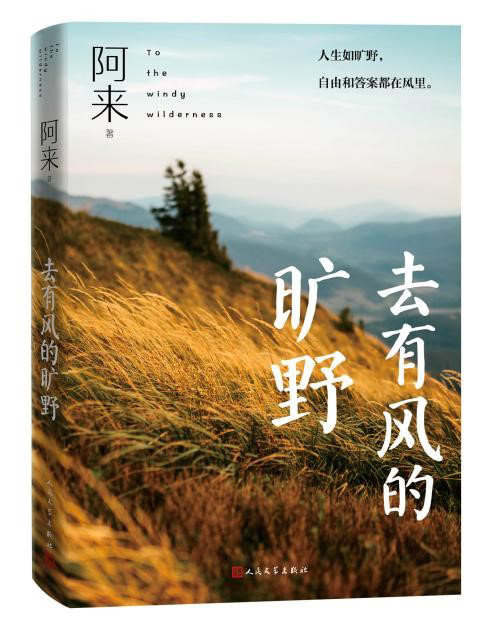

人生如旷野,自由和答案都在风里。有风到达的地方,散落着生活的诗意。看过青山和飞鸟,眼睛会重新变得清澈。旷野之息,在那里,我们看见生命,找到自己……9月的最后一天,著名作家阿来2024年散文新作《去有风的旷野》正式上市。该书由人民文学出版社推出,10个把心交给旷野的故事,是阿来漫步远山的诚意之作。

阿来不仅是作家,更是行走文学的践行者,还是深藏不露的博物学家。无论是四姑娘山的秋景、米仓山脉的云海,还是稻城亚丁的岩石,在他的笔下,都不仅是自然风光,更是通过它们探讨人与自然、人与自己的关系。他说,行走让我们认识世界、深入世界、呈现世界,这样人生才可能走向开阔。

拿到书后,四川日报全媒体记者与阿来进行了一场漫谈;在2024天府书展上,阿来也与徐则臣、马伯庸聊了“旷野”背后的故事。阿来让读者们懂得,“旷野”不只是远方,它并非遥不可及,它就隐藏在我们日常生活的缝隙里。

把心交给旷野,将行走和写作视作宿命

对常年奔波在钢筋水泥的城市森林中的人来说,想开辟一方让时间慢下来的天地,似乎成了奢侈。阿来始终拒绝让快节奏的生活将自己的人生变成段子,在他看来,人生是一个漫长、缓慢的进程,没有那么短。于是,他选择把心交给旷野,以一个他者的身份,去探险种种奇遇。每每深入一片土地,心中的速度便自然降了下来。

阿来行走于高原。肖姗姗 摄

阿来写道:“一个小时走5公里和一个小时飞720公里,看到的东西是截然不同的。”“大自然有时候能给人提供一种慰藉,所以我总是要抽时间从河谷地带的人间社会出去,经过人间,最后到没有人间的自然中去,那是自然界的生生不息,它的美丽会给你安慰。”

《去有风的旷野》收录的是阿来的10个行走往事。包括《十二背后》《四姑娘山行记》《莫格德哇行记》《分云拨雾见米仓》《稻城亚丁行记》《再访米仓山三记》《扎谿卡行记》《炉霍行记》《大凉山访杜鹃花记》《蔷薇科的两个春天》。阿来说:“时代在以我们并不清楚的方式加快它的步伐,总有一个声音在催促,快,快!却又不告诉我们哪里是终点,是一个什么样的终点。”所以,他一直走,一直走。

在《十二背后》,他借由喀斯特溶洞遥想岩石几亿年的历史。“缓慢,从容,水蚀石穿,不慌不忙。人的生命短暂,地球自己却有的是时间。”置身其间,一切都凝固无言,只感觉造化的伟力,只感到地老天荒。

女贞。阿来 摄

在莫格德哇,他躺在草地上静享世界无声,山峙水环。回望当年的古战场,如今草色弥天,牛羊蔽野;他在墓群遗迹旁,细数生生不息的族群与文化;在稻城亚丁,“吃蔬菜让人觉得自己是一个人,吃肉觉得自己成了某种凶猛动物。吃饱了蘑菇,我觉得自己变成了一棵树。我不知道为什么会有这样的感觉,但我确实觉得自己成了一棵香气充满的树。而在树下,一场细雨后,拱破泥土,生出了那么多的蘑菇。”

多年来,阿来始终将行走和写作视作宿命,攀行在旷野之间,任群山的波涛把身体充满,抬头仰望苍穹星际,俯身凝视花草生灵。诚如马伯庸所说:“阿来对于自然的理解、对于自然的亲近,一定并不仅仅只是局限在思考上,他一定会身体力行。”

马伯庸回忆,在一场综艺节目录制时,阿来与他在清晨的一株青草前相遇。阿来如数家珍地为他介绍一草一木,让马伯庸瞬感“宁静平和”。“以前看景色,我都会焦虑自己是否可以把这些素材写进小说,但那天清晨,我真的觉得整个人特别放松与纯粹。”他笑称,这个不经意的小片段还被编导发现,一群人“连滚带爬”地扛着设备来抓住这一时刻。

除领教到阿来隐藏的植物学家身份,马伯庸还在《去有风的旷野》中,发现了阿来风景语言中隐藏的另一番奇幻的诗意。在书中有这样一句话——这些怪兽是在用几千万年的岩石嗓子在发出声音。“这句话甚至可以延伸出一部非常惊艳的幻想故事。”马伯庸认为,可以把这部书当作探险小说来看,“仿佛亲临现场,是个非常好的解压方式。”

敞开生命,感受自然与人文之美

在《去有风的旷野》中,阿来呈现了他作为一位植物学的痴迷者和博学者的一面,他的文章无一不聚焦花草树木,棘豆、风花菊、香青、蝇子草……他爬上海拔4000多米的高山,对每一株看似无名的花草如数家珍。

在他的手机和电脑硬盘里,储存了数万张植物图片,因而他被读者们亲切地称为“作家中的植物学家”。

阿来拍花。肖姗姗 摄

他记录自己趴在地上,把镜头对准一株贴着地面匍匐生长的豆荚:“用肉眼打量,再端起相机细细打量。不同的距离,不同的视点。”看它们呈现形状各各不同的叶与花,摁下快门后,因憋气而躺倒在草地上,偶遇一片湛蓝的天空。“眼前蓝空由虚幻而变成真切,静默如渊,其深如海。”

正因为阿来对大地有着与常人不一样的爱意与执着,他希望能记住这块土地的所有,包括每个动物和植物的名字。“我们在大地上行走,首先需要下功夫了解它的地理史、文化史,知道这些生命体的名字,才能书写这片大地、获得个人和社会的生命体验。”他说:“我是一个爱植物的人。爱植物,自然就会更爱它们开放的花朵。”

他的文字因此有了另一层质感,风景不再是人物活动的“背景板”,鲜红的杜鹃、紫色的马先蒿、蓝黄相间的鸢尾,生机处处;云杉、白桦、杉树、松柏,蓊郁如海。他的文字总有一股自然的野气,穿行于群山中,头顶蓝天,看冰川消融、古树繁花。

谈及他对自然的珍视和热爱,他说,主要源于自己长期在四川、西藏、青海、甘肃、云南等地的田野调查和走访考察。正因为看到和感受到人类活动对自然生态系统的影响,所以希望中国的生态文学作为一个问题、一种文学样式,承担其责任使命,表现和揭示社会面临的生态问题,探寻生态危机的根源,从而以作品表达作家的伦理观照、审美追求和社会担当,引导和助力社会重塑心灵生态、建设生态文明。

“如果把地球的历史变成一天的24小时,人就是这一天最后的两三分钟出现的。”阿来向记者说了这样一句话。在他看来,天下众生不止众人之众,而是所有生命。“大自然就是一场生命奇迹,人只是众多奇迹中的一个奇迹。如果没有自然环境,人的生命会失去依托。因为人不是在地球上孤零零存在的,相伴的,还有植物、动物。人是地球上最晚出现的生命,有什么道理不去尊重其他的生命?”

绿绒蒿。阿来 摄

阿来常常为人类漠视自然而感到痛心。他回忆,在一个大雪天,当他在翻越一座又一座山峰后,终于找到100多年前被植物学家威尔逊记录下的绿绒蒿,感叹其在天地间独一无二的美丽时,一群前来游玩的大学生上前问他,知不知道这里最红的那个网红打卡景点在哪里?

“他们身处那么漂亮的原野中,坐在那么高的雪山上,一脸茫然地问了我这个问题。”阿来感到可笑也感到可惜,他叹息:“我还是那句话,我不能忍受自己对置身的环境一无所知。行走还是要有一种态度,要带着对大自然的热爱与好奇心,同时也带着足够的知识储备。这样走到永恒的旷野,就不是去打卡,而是敞开生命,去感受自然与人文之美。”

透过阿来式散文,触摸自然文学全新审美

好的旅行写作,不仅能呈现那些遥远而新鲜的风景,让读者通过文字的介质感受旷野之息,也能经由作家笔下独特的山脉水文,将生命看作一次山重水复的旅程。

相比行走,阿来认为,更重要的是感受和思考,他的文字处处透露着人生哲学与豁达。“我孤身而行,觉得越走越有劲,每天几十里。都没准备,就身上那点零花钱。走到哪里,找个老乡家吃住。一路觉得很过瘾,好多问题好像能够得到解答。从低地往高处走,都是大山大河。”“人看到的不止是美丽的大自然,也能看到自己深藏不露的内心世界。”

阿来在巴朗山拍花。肖姗姗 摄

在米仓山巅,他毫不失望于时值红叶节而未见红叶,反而庆幸赏到了盛放的杜鹃,“大可不必因为未见红叶,而失望,而抱怨,不必非见一种规定性的秋天。既有夏天如此绚丽的杜鹃花海,为何一直只说那些红叶?”

在金川河谷赏梨花,他看到了因一场战事造就的梨花的前世今生,“所以,我看到了不同植物所植根的不同地理与文化。所以,我看到了一年之中,不同海拔高度上,蔷薇科植物开出了两个春天。”

在莫格德哇,他走在“水沮如散涣,方可七八十里”“且泥淖溺,不胜人迹”的沼泽地里,心里没有畏惧,反而觉得“脚踩过这么柔软的草与泥与水,真的是地阔天低,思接万里”。走出这片沼泽时,他回身向鸟微笑,向花微笑。

闲聊时,阿来还跟记者分享说,他攀登到一座很高的山上,口渴难耐时,在足下看到一洼一洼的积水。水下是泥,而静置的水又是那般清澈。他俯下身去,用嘴去吸吮,“这是大自然的恩赐。”

“旷野之息,在那里,我们看见生命,找到自己。”阿来坦言,《去有风的旷野》里的10篇文章,写作的过程也是他学习、体会的过程。“我在慢慢学习,不光是在书里写有关自然的故事,我也学会在大自然中去寻找、去理解大自然的美好,接近它们,倾听它们,拥抱它们,感受它们,最后确确实实发现自己正在脱胎换骨。”

狼毒。阿来 摄

但阿来认为,光他一个人学习和写作是远远不够的,中国文学对更广大共生于地球上的其他生命的关照与关怀太少。在中国的叙事文学中,“自然”已经有非常非常长的时间不存在了,以至于我们会忘记“自然”。

在《去有风的旷野》中,阿来展现了他在地理学、植物学、动物学等方面的专业性,发起了自然文学的全新审美实践。“写植物,你得清楚它长在什么地方,要写清楚它的生长环境,这又牵涉到另一门知识,地质学。然后,高山垂直,下面是亚热带,中间是温带,上面是寒带,这又要说到气候学……每一次写作,都帮我推开一扇知识的大门。”

谈及自然写作的现状,徐则臣也深有感触。他点出文坛中普遍存在的一个问题:小说家包括写散文的作家、诗人等,脱离了房间,脱离了人与人之间的关系,出了门,就会觉得“无话可说”。

徐则臣直言,知识储备专业背景的缺少是其次,将风景与事物与人之间联系起来建立关系是主要难点,“当今的文学主要是写人的文学,但在文学里,应有一个人和世界的关系。所以,这本书给了我们一个启发,我们如何描述我们与世界的关系,我们应如何在世界上定位。”

徐则臣强调,具有宏大整体感的散文,在当今的散文中是稀缺的。将自我放在历史中、放在天地间的思考者少之又少,而这些正是“阿来式”散文的特点。

去问“来”答——

阿来:写到走不动时,继续写

与阿来聊天的时候,他提及这一周要去稻城,月底还要走一趟内蒙古……行走,是他一直保持的姿态。他的文字,也因此走向更广袤的大地和更深远的世界。

“爱一个国,不了解其地理。爱一个族,不了解其历史。爱一块土地,却不了解大地集中所有精华奉献出的生命之花。”阿来不允许自己成为这样的人,也希望更多的人走出这样的怪圈。所以,他深入历史、文化、族群、山河、动物、植物,每一种生命,呈现那些遥远而新鲜的风景,让读者通过文字的介质感受旷野之息,山水人文。

阿来在九寨沟拍落日。肖姗姗 摄

记者:为什么会写下《去有风的旷野》里的那些文章?

阿来:有这样的爱好很多年了,我常常在进一步思考我们人类与万物的关系。我到高山和高原,去探望那些植物、遗迹,希望跟它们建立起互相感言的关系。我们要认识所处的自然,而我们做文学的人,有责任进行这样的书写。古人说,格物致知。但今天,中国人写小说,甚至写散文、诗歌,都进入了无名时代,写不出自然环境的花草树木、石头、山峰的名字,这是多么可怕的事情。

记者:书里让您印象深刻的经历是什么?

阿来:每一个都印象深刻。但我想特别说一下这件事。我去大巴山,很多人就知道红叶,红叶只有10多天的光景。难道别的季节米仓山就不美吗?绿叶初生时不美吗?初夏百花盛放不美吗?红叶落尽、大雪纷飞不美吗?更何况,米仓山还是蜀道穿行的地方,人文遗址随处可见,不美吗?所以我写了米仓山那一篇,拨开重重迷雾,让更多人看到米仓山的本质。

记者:面对同样的大自然,您觉得您的书写有何不同?

阿来:要写这片大地,就要一一认识这片大地上的生命体,叫出它们的名字,提供掌握新的知识的方法。从哲学上说,就是提供认识世界的路径。我们不光要前往地理上的远方,还要抵达思想和审美上的远方。在进行着这样的书写时,我学会在大自然中去寻找、去理解大自然的美好,接近它们,倾听它们,拥抱它们,感受它们,最后确确实实发现自己正在脱胎换骨。

记者:您被赞为作家里的植物学家、博物学家。您是如何做到的?

阿来:阅读啊,行走啊。我没有专门去研习什么博物学,在路上,视觉、嗅觉、听觉、味觉,都用来学习。我一直比较关注文学作品外的自然环境、植物学、动物学的书,外国的自然文学,也看地方志、典籍,古诗词。约瑟夫·洛克的书,马尔克·奥莱尔·斯坦因的书,斯文·赫定的书,还有莫里斯·梅特林克、米哈伊尔·米哈伊洛维奇·普里什文、契诃夫、屠格涅夫等的书里,都充满了自然。知识会积累,慢慢地自动生成知识系统。

记者:您去过那么多地方,可能对很多普通人而言遥不可及,他们又该如何去认识自然呢?

阿来:亲近自然,不是一定要去高山、旷野,能从身边做起就很好了。从认识我们身边的花花草草开始,当我们认识身边生物的数量从50种到500种,就会发现,世界不一样。

记者:在您看来,什么才是高质量的旅游?

阿来:我觉得,大家在旅游中,可以把网上经常给大家提供的旅游攻略忘掉一些,不要去找那些所谓的打卡点,摆个姿势、拍张照片,结束。要尝试着不依赖那些所谓的攻略,路线,而是要依赖内心的指引。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。要有这样的探索勇气,才能看到一些新的风景,新的人文,也会发现一个“可以不太走寻常路”的自己。

记者:您常常在旷野吗?

阿来:很多时候,我都不在家里,甚至写作都是在路上,行走中的那种感触是不同的。获得启发和有写作冲动,都是在路上。可以说,我的生活、写作都是深入自然的。一个人,作为一个生命体,应该使自己跟这个世界有更广阔更丰富的联系。

记者:通过书写,您希望读者们获得什么?您会一直写下去吗?

阿来:我希望自己能通过文学作品呼吁每个人有所行动,我愿持续地为自然书写与表达。我有时候在想,这些年我还能爬得动山,但总有一天走不动吧?那我如何弥补这样的遗憾?写植物。我储备了很多资料,那就是我的底气。我有成千上万张照片,都是我在不同的地方拍下的,那多是海拔五六千米以上的。我走不动了,就写,写这些植物,也能感觉自己还在山上,还在大自然中。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】