封面新闻记者 张杰

回望这一年的文学出版界,实力派名家持续推出新作。刘震云推出《咸的眼泪》,在同代作家中,其文字手感与文气依然稳健,也获得了年轻读者的认可。70后作家路内从“少年”踱步至“山水”,以中年的沉静深入探寻普通中国人的精神世界。毕淑敏、苏童等作家也相继出版了最新长篇。梁鸿在《中国在梁庄》《出梁庄记》之后,再次推出非虚构作品《要有光》,将笔触沉潜至当下青少年的心理困境之中。

与此同时,普通写作者出书、“出圈”,已成为一股不可忽视的声浪。2025年,“外卖诗人”王计兵出版了新诗集《手持人间一束光》,“矿工诗人”陈年喜推出了散文集《人间旅馆》。一大批新鲜的作者与作品涌入公众视野。在菜场摆摊的陈慧出版了第五本书《她乡》,而肖大妹在网上被年轻人喜爱的图文自传,也正紧锣密鼓地走向出版。

《手持人间一束光》

《人间旅馆》

《她乡》

天津人民出版社推出的“五十岁打工人”纪实书系,已出版《房产销售员日记》《银行职员日记》等六种。这些作者在人生中途遭遇变故,被迫扛起生存重担,却不约而同地选择用笔,将汗水、泪水与人情冷暖原原本本地“写下来”。他们没有被生活击垮,而是在挺过来之后,用书写完成对艰难人生的消解与超越。他们面对逆境的态度,也成为了激励更多读者的力量。

《单身母亲日记》

有些生活,对专业作家而言是采风与体验,对另一部分人而言则是直接的生存现实。“拿着‘体验卡’的人去写拿着‘生存卡’的人,不能说完全写不好,但至少肯定是隔了一层。”一位评论者这样分析。素人写作的价值,正在于它天然地消除了这层隔阂。互联网平台降低了表达与发现的门槛,让“生存者”的自我书写得以直接、质朴地进入公共视野。

当我们谈论肖大妹、李文丽、陈年喜、王计兵,不仅仅是在谈论几个动人的励志故事,更是在观察一场深刻的文化转向。从金宇澄在论坛互动中孕育出《繁花》,到海量打工诗歌、日记在社交媒体上引发共鸣,我们看到一种新的创作生态正在形成:广大读者不再只是被动接受者,而是通过弹幕、点赞、评论与共情,直接参与了这些“生存叙事”的构建与传播。

《阿包》

许多素人作家的作品,最初正是在微信公众号、豆瓣、小红书、抖音等平台被看见。他们的书写从广阔的现实生活中来,又反过来激励更多的现实生活中的人,拿起笔来书写自己。从2017年至今,青年律师蔡寞琰在微信公众号上发表过逾百万字的作品。他写被侮辱和损害的女性,写不被看见的困境与苦痛,写真实可触的人间百态,也写自己渴望逃离的童年。很多人喜爱蔡律师的文章,因为他笔下所呈现的美好与良善、坚韧与希望。也有很多人感到好奇:为什么他的经历和书写里有那么多艰难但他始终心怀希望。直到他写出了《虎溪山下》的故事。

《虎溪山下》

这是蔡律师第一部非虚构长篇,完整记录了他曾祖父德秀的一生,和一个家族百年间的兴衰变迁史,其中既有家国大义,亦有儿女情长。读者从中看到他的精神世界有丰盈的家族文化传承来源。 几代人的命运交叠,祖辈留下的东西使虎溪山下的这位逐梦少年最终蹚过时间的洪流,敏感却坚韧地抵抗住了命运中莫测的风雨,纯澈和坚韧交织的力量打动很多人,豆瓣评分有8分。“我也希望如我一样不自信的朋友,能在生活中看到自己,相信自己,即便我们卑微如尘埃。”蔡律师写道。

《我是职校生》

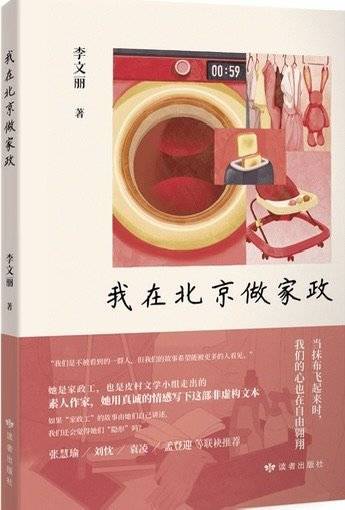

《我在北京做家政》

近年来,脱口秀、短视频等大众文艺形式兴起。它们体量轻、密度高,与当代人的话语方式同频,直接切入普通人的生活境遇,让人看到文学的外延正在大幅拓展。随着各行各业的人参与到创作中,文学正从一门特殊的专业,重新回归一种普遍的生命表达。在这场双向奔赴中,个体找到了尊严与翅膀,而文学,则找回了它最辽阔的土地和最本真的初心。

《我是寨子里长大的女孩》

《跑外卖:一个女骑手的世界》

《认识我的人慢慢忘了我》的作者周慧坦言,她写作的初衷仅仅是“把一段文本写好”,让每天的日子“过得有意思一点,有滋味一点,更丰富一点……写作是我的翅膀,它让我从日常里起飞,也是我的锚。”“菜场作家”陈慧在新书中写道:“在菜市场摆摊不低级,著书立说不高级,都是为了有声有色地活着。”

《毕业前去当超模吧》

《雨后大地》

这种非功利的、向内求索的创作姿态,恰恰让文学回归了其最朴素的本源——它首先是一种生命的内在需要,是在沉重现实中开辟精神自由空间的工具。李文丽、肖大妹们的实践表明,当文学不再高悬于殿堂,而是下沉为一种可触及的“动词”,它便能启动惊人的生命能量。心理学研究发现,当人们把痛苦经历转化为叙事文字时,大脑会重新整合这些记忆。写作犹如一次心灵的手术,将那些不敢触碰的伤痛进行清理与缝合,最终导向愈合。正如肖大妹的写作故事,再次印证了这个道理——通过叙述完成对生命困境的消化与整合。“人生的伤疤,撕开了是脓血,闷在心里头就是病。”她在文章里写道。或许,书写的意义和文学价值并不仅仅在于缔造传世杰作,还在于照亮和疗愈一个个具体而微的生命。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】