五通桥区融媒体中心 蔡菲菲 祝粒畛

乐山观察 高懿

近年来,乐山市五通桥区深入实施“城市更新”战略,全面提升城市能级和品质,同时大力推进城市管理提升,努力实现城市管理科学化、精细化、智慧水平提高,加快打造宜居宜业宜游现代化五通桥。

冬日的夜晚,五通桥城区阅湖郡夜市街区,各家美食摊位依然魅力不减。作为麻辣烫和嘉阳河帮菜的发源地,这里的人们既会炮制各种美味,当然也热爱品尝各式美食。

个体经营户王女士的辣卤让很多回头客惦记。她说:“这里没有摊位费的,先到先摆。每天傍晚,我就出来摆摊做生意了。”

“夜经济”增添了城市活力,但也加大了市容秩序管理的难度。

五通桥区综合行政执法局工作人员李鹏介绍,“夜市,很多是自发聚集形成的。我们尊重商流的规律,正视市民的需求,结合实际严格管理。比如严格限定点位,不扰民不叫卖,妥善处理好垃圾等等。”

“烟火气也是一座城市的生气,何况五通桥本身就是一座美食之城。”区综合行政执法局副局长皮睿说,今年,根据交通功能、商业功能、城市景观、建筑物服务功能等差异,五通桥区把中心城区街道划分为三类,科学划定“严管街”“可控街”“临时便民摊区”区域,实施精细化分类管理。

“以前在路边摆地摊,既不方便又担心占了别人的道。现在设置了临时便民摊,还不要摊位费,对于买菜卖菜的人都是好事。”在盐厂厂部宿舍便民摊区卖菜的菜农张大爷说。

如何解决地摊经济与市容秩序的矛盾?五通桥城区设置了3个临时便民摊区。随着城市更新战略的推进,基础设施也不断更新。今年五月,五通桥区总投资2240万元启动王爷庙便民综合体项目,占地面积约6000平方米,新建一座农贸市场,包括便民摊区、商业夜市、停车场等配套设施,力争在春节前完工。

城市有机更新,街巷治理是一个“老大难”的问题。

黄桷井社区党委书记张燕平拿出一份街巷治理工作清单,从街巷、社区、竹根镇到区级派员部门、区委社会工作部和组织部,各级责任主体的工作内容翔实而清晰。

张燕平介绍,社区建立了两个街巷党支部。居民小区推进居民自治,每一栋楼都有一个楼栋长,通过网格员与党支部、社区密切联动。

黄桷井社区党群服务中心所在的新村小区,面积较大,现有726户居民,大部分是原五通桥盐厂职工及家属,老龄化严重,还有许多空巢老人等特殊群体。蒋国莲等3位在这里“土生土长”的退休职工,通过选举担任了网格员。

蒋国莲说:“我们和单元楼里每一个住户都认识,定期和不定期走访,做好政府和居民之间的沟通桥梁。”大家齐心合力,让这个历史悠久的“三无小区”正在变成五通桥盐文化推广的载体之一,实现逆生长。

区委社会工作部工作人员介绍,五通桥区探索构建“社区+街巷+网格+小区+楼栋”精细化治理模式,深入推进“党组织建到街巷上、建在小区里”,建立街巷党总支(街巷治理委员会)22个、小区党支部28个,成立小区业委会(自管委、院委会)116个,培育选任楼栋长347名,实现组织全覆盖。积极构建小区党支部引领、业委会组织协调、物业积极参与、居民民主监督的自治机制,激活城市治理动能。

12月14日至18日,硅谷广场人声鼎沸,热闹非凡。依托新时代文明实践平台的“小西湖之星,百姓才艺大比拼”竹根镇赛区海选活动在这里激情上演。12月21日初赛结束后,6个节目从参加海选的100多个节目中杀出重围,代表竹根镇出战全区比赛。

12月19日,冬至来临之际,五通桥区中医医院开展了“冬至养生文化节”活动。该院近年来以主题活动日、志愿服务、社会公益等为载体,让新时代文明实践活动惠群众、聚民心、暖人心,传播健康生活方式,促进中医药文化普及。

近期,新时代文明实践中心还将通过多种形式持续开展“文化大篷车”文艺演出、“文化大赶场”、迎新春亲子游园等一系列新时代文明实践活动。

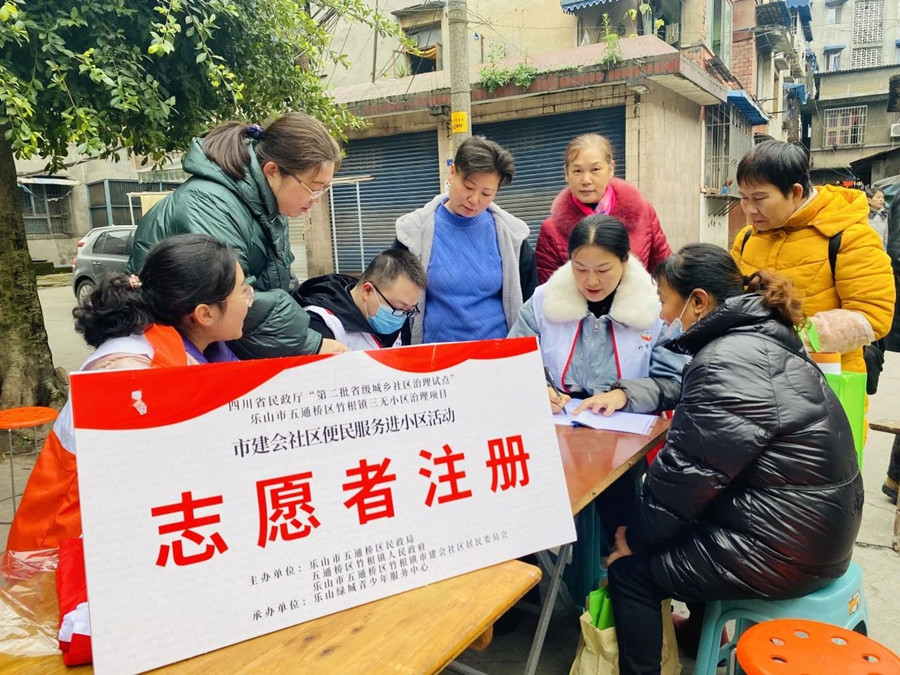

“小西湖微光”是五通桥近年来打造的志愿服务品牌,构建了“1+8+10+N”志愿服务体系,即1支志愿服务总队,8支常备志愿服务队,10支特色志愿服务队,N支乡镇志愿服务队。通过优育队伍、优选资源、优化服务,不断延伸治理触角,有效改善基层治理微循环,为基层治理增添了新活力。截至目前,建成128个新时代文明实践中心,成立志愿服务队伍146支,登记注册志愿者6523人。

竹根镇的“竹梦同行”志愿者团队便是其中一支,退休职工陈秀英加入志愿者团队已经5年。“印象最深的就是一个老旧小区改造时,施工方为了抢抓工期早上七点半就开工了。一位居民情绪失控向楼下施工人员泼水,导致双方冲突升级施工中断。我及时赶到现场进行调解,双方达成谅解,施工正常进行。”

在五通桥的城市更新中,一大群志愿服务者以无数微光,汇聚成暖流,体现了城市管理服务的温度和高度。

全力打造宜居、韧性、智慧城市,切实让城市现代化建设成果更多、更公平地惠及广大群众,为建设“绿色大硅谷、美丽小西湖、幸福五通桥”奠定良好的城市环境,是这座城市的目标。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】