庞惊涛

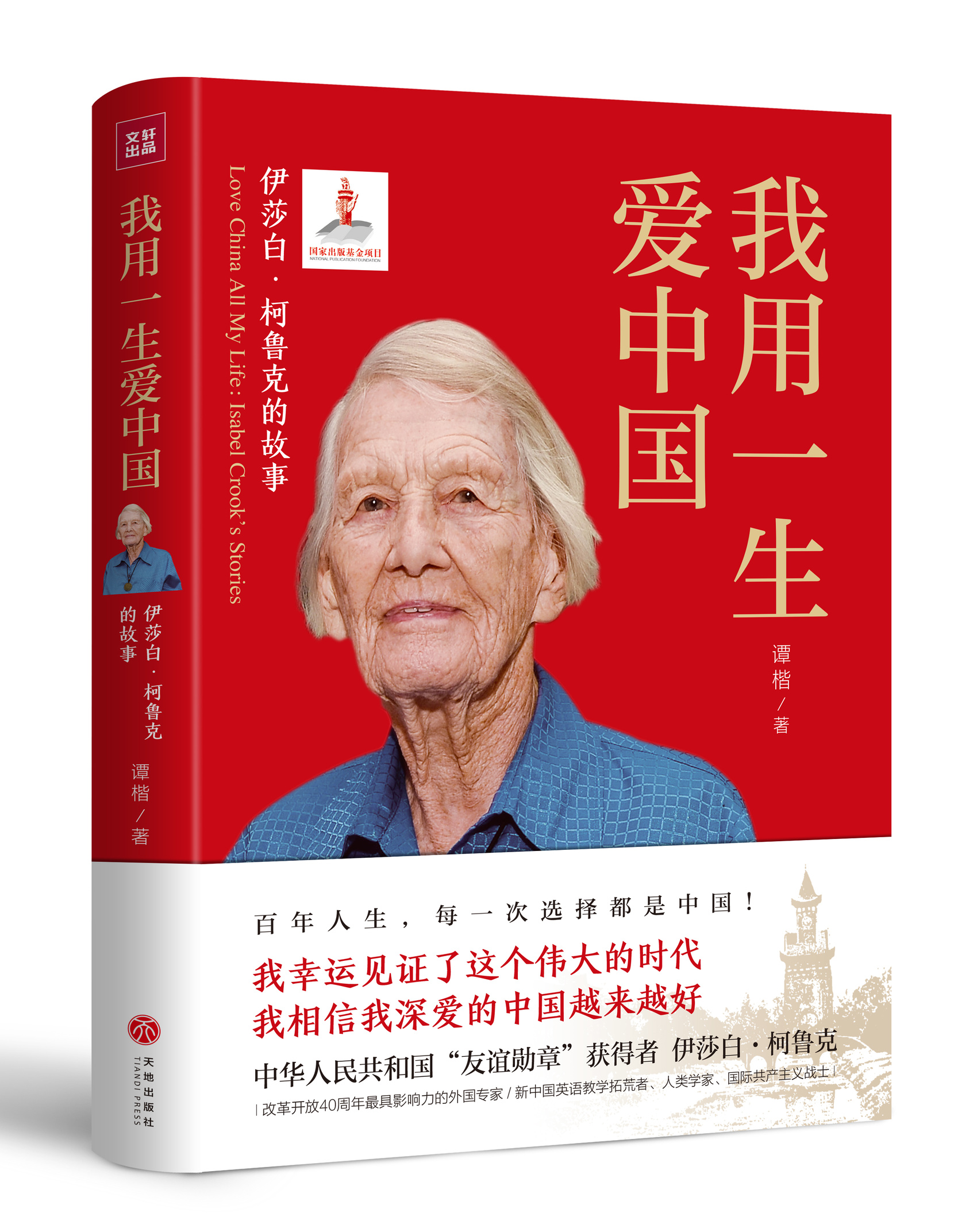

已经迈进80岁门槛的作家谭楷将他最新的人物传记作品定位为“故事”而非“传”,显示出了越成熟越谦虚的智者心态。从《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》(天地出版社,2022年4月,以下简称《伊莎白》)的副题来审视,用“故事”来标目或许不仅仅是为了增强读者的阅读兴趣,更多应源于作者对人物传记写作的他者立场——它需要跳出写作对象的讲述和自我的观念,用第三方的视觉来尽量客观还原传主的生平和事功。人物传记的“故事”化倾向,并非一种时尚,却可能成为一种他者立场的写作共识。

他者立场:在足迹重访中形成反思

从读者的立场,我认为这是一部80岁的智者向107岁的智者致敬的作品,故事线在两个不同的时间但相同的空间里重叠展开,传主伊莎白在中国的传奇经历堪称波澜壮阔;从传主的视觉,这当然是一个异国女子在百年的时代大背景下融入、参与和创造以及试图努力改变中国乡村社会的人生回顾。不要鲜花、荣誉、赞美,回归人生终极意义的平凡、平淡与平实,应该是她的愿望和理想。

那么,作者的立场又是怎样的呢?

国家对外最高荣誉勋章——“友谊勋章”获得者、一位见证了20世纪中国苦难辉煌的国际友人、一位贡献殊伟的人类学家、一位长寿的女性……这是谭楷在面对这个特别的传主时,需要一一审视的背景、资历或者头衔乃至国际地位。他极容易因为陷入崇拜、仰视和赞美,而失去客观讲述和评价的立场,事实上,无论从哪个角度去看伊莎白,她都堪称完美。同在华西坝的经历和相对于接近传主的年龄及心态,为谭楷赢得了伊莎白认可的机会。或许,他上一部著作《枫落华西坝》里浓厚的加拿大元素,让加拿大籍的伊莎白在某一刻大生知己之感。但这仅仅是写作者和传主之间微妙的机缘,要真正进入他者立场的写作,显然还需要谭楷在这个机缘之外“另起一行”,如此,故事才有了说开去的价值和让人信服的力量。

传主健在,这对很多人物传记写作者来说,是极其珍贵的优势,但如果健在的传主对讲故事介入太多,这样的优势难免会成为一种“甜蜜的负担”。谭楷意识到了这一点,所以才在伊莎白有限的讲述和照片、资料等文献的最大程度开放之后,循着她一生的足迹,重新丈量和思考一个异国女性在中国自主和不能自主的人生旅途和意义。一个百年中国乡村的宏大画卷就此展开,伊莎白和谭楷,依次走向时代的聚光灯下。谭楷的丈量,既是一种佐证,也是一次考察,更是一种基于他者立场的反思。在踏进伊莎白走过的每一段旅程之后,作者更多的是要探寻个体在时代大背景下如何做出选择,一次选择又如何在一生的选择中造成影响和发挥作用?然后将这一生的选择归集或者指向为一种宝贵而稀缺的精神境界,以为西方世界在新的历史环境下认识中国洞开一种客观的视角?

不可否认,伊莎白的个体经历里,耦合了百年中国的跌宕命运,也因此具有极强的国际传播价值。但谭楷并不刻意纠结于此,而是尊重了伊莎白的平凡、平淡和平实理想,在同时代或者晚生代师友、学生和后辈的记忆、文字里,努力拼图完善出了伊莎白及其丈夫柯鲁克一次次的人生选择和幽微心路。他用这个非常务实、现场、历史性的他者立场,于无声处地讲出了这个并不为大多数国人所熟知的类白求恩式的人物故事。因此,读完全书,我不难理解作为作者的谭楷的立场:这部偏向于讲故事的人物传记,主要是写给当代中国人看的,作者希望我们不要忘了,有一位这样的异国女性,在为美好中国默默奉献。至于可能形成的对外影响,作者似乎并不强求。在这个问题上,他应该和传主伊莎白达成了高度统一。

智者视角:中国的人类学贡献

肇端于16世纪西方的人类学研究,早期基本看不到中国的案例和成果。人类体质学、人类社会学、人类文化学以及方志学等细分学科概念,大约在晚近才以宗教学的名义传入中国。出生在成都的伊莎白是加拿大籍人,作为较早在中国进行人类学研究的学者,伊莎白在四川藏羌彝走廊、重庆璧山等地的人类学研究,应作为中国对人类学学科研究做出的特殊贡献,写进人类学历史。本书在讲好传主生平故事这个第一任务之外,通过两个智者的视角,展现了一个学者以中国农村为主场,向人类学研究提供中国案例和成果的艰辛过程。

谭楷在本书的写作中,极善繁简之道。在讲述伊莎白家庭、爱情、婚姻和后代的养护教育上,善用简笔;而在伊莎白面临人生选择、面对人类学研究难题和参与新中国外语人才培养等重要内容的写作时,却不厌其繁,工笔全景、展示细节、探究心理。这种繁简选择,实际深得人物传记写作的玄奥:凡涉思想层面的,必得深刻,务求全面;凡涉个人经历的,但求佐证,略资理解,绝不喧宾夺主。因为前者代表着一种可供咀嚼的价值,而后者不过个体经历的偶然。任何时候,猎奇都远远没有启发可贵,而洞穿经验世界的思想游动,才有可能对他者构成启发。这种繁简之道,帮助读者选择何种阅读方式,以何种节奏参与理解、共鸣创造了条件。

比较打动我的,是伊莎白在面对回国还是继续留在中国这两个选择时的矛盾心理,因为它最大化地呈现了人性的真实。如果说她诞生在成都、在中国农村从事人类学调查是一次次偶然,那么,她面对这几次选择后的最终决定,一定出于爱中国、爱中国的大地和民众,才是她矢志在中国献出她一生精力的必然。她正是在现实而深入的人类学研究中探寻到了原因,也找到了接近于现实演进的答案。人类学研究帮助她从一个学者完成了向智者的转变,她的转变也应和着中国革命和国家建设的节奏和方向,这是同时代大多数中国人所不具备的能力和未能得到的机缘。

从这个意义上来看,本书对伊莎白两部人类学著作诞生过程的全景式呈现,本身就是一次大有深意的人类学调查与研究。而伊莎白写于两个时期的两部著作:《战时中国农村的风习、改造与抵拒:兴隆场(1940-1941)》以及《十里店(一):中国一个村庄的革命》,则可作为本书的两个强大的阐释外延,对我们进一步进入伊莎白的思想和精神世界、尤其是对人类学研究的心得和体会,提供最大化的帮助。兴隆场和十里店的苦难历史尽管早已经成为过往,但当代中国人如果通过这两个人类学研究样本得到启发、形成思考,那么,人物传记的故事逻辑基础上的价值逻辑便得以产生。诚如作者在书中所讲:人类学是一门直通心灵的学问。他首先以他者立场进入到了伊莎白的心灵世界,然后,才带领读者,进入到伊莎白及她那个时代少数智者的心灵世界。到此,《伊莎白》的文本超越故事逻辑、超越时空,完成了传主、作者和读者的精神和鸣。

精神财富:大爱无疆的时代画卷

伊莎白贡献给我们的精神财富,与前述提到的白求恩,还有伊莎白的丈夫大卫·柯鲁克,以及无数没有传记却奉献了一生的国际友人,是一脉相承的。

就伊莎白个体而言,和她健康、长寿的生理生命一起成为我们这个时代宝贵财富的,就是她高贵的人格和超越了国家、民族和种群概念的大爱精神。这样的财富,这样的精神,我们应该怎样去挖掘,去传承?

在作家谭楷为我们展开的这个宏大的时代画卷面前,我们意识到:人类学作为一种学科方法,无疑为我们解答这个问题提供了一个非常具有价值的入口。像伊莎白那样,超越国家、民族和种群概念,超越政治和文化疆界,去爱、去力所能及地帮助身边的弱者,给予身陷战争或者人道灾难的苦难者最大程度的同情、教育,无疑是行之有效的方法。同时,建立在一定教养基础上的“文化人类学”还需要更多的智者投入。我相信,伊莎白式的“我用一生爱中国”在中国还会源源不绝,代不乏人。

(作者系成都时代出版社副总编辑,作家,书评人)

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】