卢一萍/文

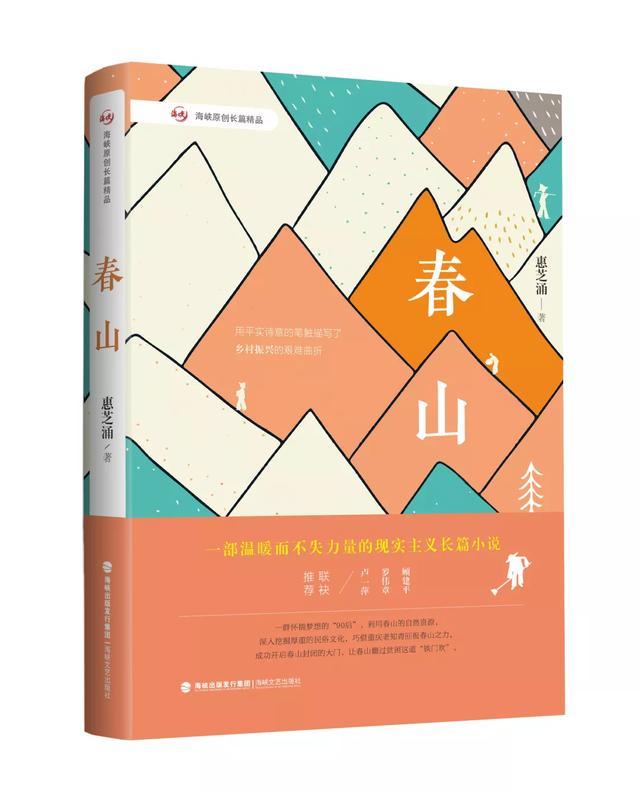

脱贫攻坚,是人类反贫困历史上最为辉煌的篇章。这一场伟大的实践,值得作家们大书特书。脱贫题材的小说非常难写,全国的作家都在写,但写好的很少,但惠芝涌新近出版的长篇小说《春山》视角独特,让人耳目一新,是一部分量很重的作品。

小说写了脱贫攻坚战中的林林总总,几乎都是真实的故事,并无大事件和激烈的矛盾冲突,笔调冷静,细笔白描,把脱贫攻坚的重大主题包裹在日常化的叙述之中。作者探究了贫困的深层原因,浓墨重彩地表达了扶贫过程中人的情感世界。乡村的变化翻天覆地,人的精神面貌的变化则是无声的、春风化雨式的。各种情怀、想法,各种矛盾、纠葛,各种问题的存在与解决,无不指向了人的内心。

这部小说对我而言,有几点印象尤其深刻。

作为一个编辑,我看了不少作家写乡土的小说。很多这类小说,还是有“土得掉渣”的感觉,而且作者还在强化这种东西。这是非常落后的小说写作模式。鲁迅先生最早提出了“乡土文学”这个概念。他和周作人是中国乡土文学的奠基人。周作人认为,乡土文学有三个特点,一是地域性;二是民俗中“土”的力量;三是体现人类学意义上的“人”。后者非常重要。鲁迅先生写的基本上都是“乡土文学”,在鲁迅先生作品中体现得最为充分的就是“人类学意义上的人”。那么,拿到当代的文学语境里,我觉得还要加上一条,那就是想象所赋予的具有现代感的梦想色彩。后两点非常重要,芝涌这部小说就注重了“人”,也具有现代感。没有土的感觉,而是增加了“土”之力。

读《春山》让我想起了挪威作家肯特·汉姆生的《大地硕果》。高尔基、托马斯·曼和辛格都曾视汉姆生为文学巨匠。我还想起了薇拉·凯瑟的《啊,拓荒者!》,二者风格相近,质朴单纯而富有诗意。《啊,拓荒者!》精醇如泉石,《大地硕果》则厚实得像嶙峋的山石。可喜的是,《春山》中既可看到泉石,也有很厚实的部分。这两部小说都被誉为“大地的史诗”。而《春山》写了一个残疾家庭在政府的扶持下脱贫的故事,以及在这个大背景下,小主人公“李子木”自身的心灵成长史,整部小说诗性充沛。我认为,它们都是“对世界的重新创造”。

小说叙述角度的选择,决定了小说的语言、结构、叙述的腔调,从而决定了整部小说的质地。作家的根本使命应是对人类存在境遇的深刻洞察,当我们的心灵视野足够开阔,我们就会相信自己所经历和见证的每一片“沧海桑田”,都是对生活、对社会的一次更为深入的阅读。这又让我们相信,这里的过去和现在的一切都是真实可信的,也正是这种虚构的真实,让惠芝涌这部与现实靠得非常近的小说有了飞翔的姿态。

让我印象深刻的还有一点,就是小说的形式。这部小说在现实层面的细节非常扎实,但又不像一般现实主义作品那样,有一个明确的叙事线索,有开头有结尾有高潮,而是由大量相对琐碎的事件构成,惠芝涌选择这一叙事形式,既是对现实的写照,又是一种艺术的自觉,他为自己的故事找到了最合适的讲述方式。就此而言,我以为尽管今天作家们已经对扶贫题材足够关注,倾注了大量心力,但似乎还可以提出更高的要求。扶贫不仅仅是一种题材而已,不仅仅应该在内容上对文学产生作用,还应该在更加深入的层面,比如小说叙事形式上,都产生影响。

文学,究其要义,是要让人类心灵相通。而一个能表达时代精神的作家,既能用审美理想观照当下的现实体验,又能通过凝视、思辨、提升以及独到的审察,把文学的精神能力植入作品血脉,从而把读者带进反思和升华的艺术氛围中去。

《春山》是部主旋律作品,但是一旦进入文学作品的范畴,你必定要有美学价值和美学意境。我想起了英国学者李约瑟说过的一句话:“当要去表达或者去观察研究一个对象的时候,我们最好的方式是什么?就是和他融为一体。”我想,惠芝涌的作品之所以取得了成功,就在于他把自己的心灵与这块土地融为了一体。

本文刊于7月24日四川日报第12版、文化副刊《天府周末》的文艺评论版。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

啥时候才能拜读老惠大作。