祭鸿

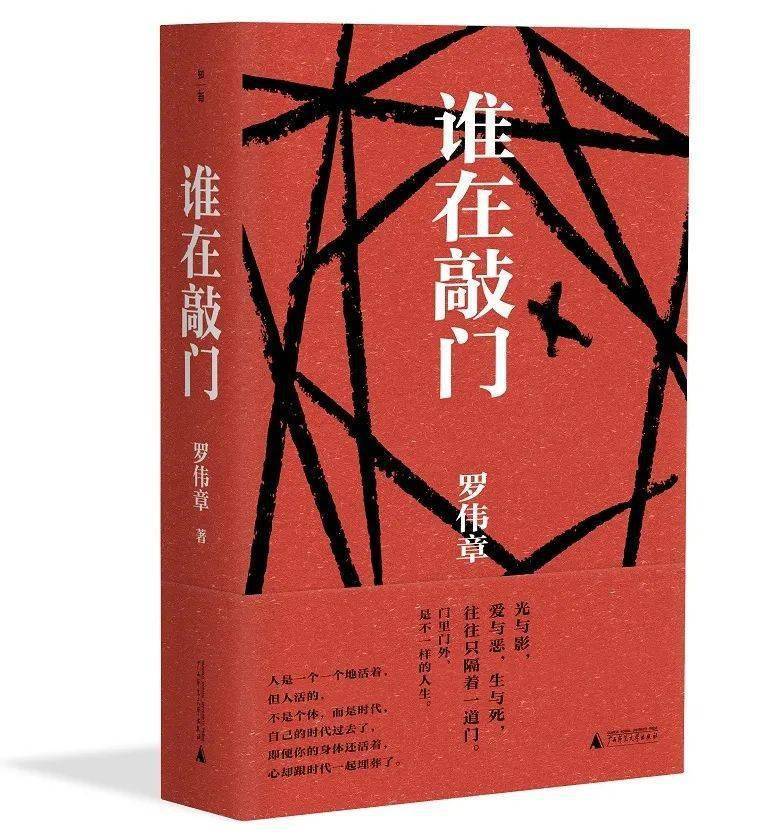

读完罗伟章老师《谁在敲门》的最后一页(包括后记),我在茶楼的沙发上独自呆坐了很久。心被牵绊着,在书中的乡村里沉沉浮浮。读完一部小说和写完一部小说内心的状态是完全相反的,后者是被抽空的虚脱,而前者是被填满的沉重。这些年,能牵动人心的小说越来越少了。而《谁在敲门》这部书,让我从读第一句话开始,心就不自觉跟着作者滑进了另外一条轨道,那是作家精心构建的另一个世界。那些村庄,因为亲切而让我感觉回到了似曾相识的故乡。那些人,就是我的父老乡亲,就是另一个我自己。六十多万字,从第一句话到最后一个字,都浸透着一种特别的“场”,一种特定的气息。这气息不是乡土日常不是方言俚语,而是被烛照的古老乡村的灵魂。作者用这样的气息罩住了我,让我在这气息的笼罩下与小说中的人物一起回忆自己的大半生。书看完了,人却半天没从书中走出,总感觉心里塞得满满的,喘不过气来。

我本来以为,这部大长篇的是十分严肃的重大题材,是深沉、深刻的高大全。但当我读了小说的第一节,那些小人物的气息就抓住了我。本以为作者会将故事由底层引向中高层,由农村引向城市或其他。但作者却一直将文字刻意停留在乡村,在父亲过生、父亲生病住院、父亲葬礼这三个节点,而且就凭这三大块内容构成了小说的主体。他从父亲生病住院、去世后兄弟姐妹的不同表现,写出了当下农村人朴实、真实而生动的世相。让我想到了几年前自己的父亲去世前有那些日子,那场景点燃了我心底里的忧伤。他用大量的笔墨写父亲的丧葬,几乎将一个普通农民的丧事铺排到了无以复加的程度。作品气势磅礴、细腻生动,如一幅壮阔的乡村画卷,有着史诗的品质与分量。

小说虽然六十多万字,但结构并不复杂,在一条主线上不停分枝,随时分出去又及时收回来。主线大致也就分为父亲过生,父亲生病住院、父亲丧事、后父亲时代四部分,而一干多枝的结构又让读者没有了阅读的障碍。由此我想到了作家的另一个长篇《世事如常》,也是一样,在一个节点上让时间慢下来甚至停滞。将时间的剖面切开,就像将一个人的躯干截开,让你看清剖面上的每一根神经元如何传递大脑指令交换信息,每一条毛细血管如何输送血液,甚至看到了血管的收缩与膨胀,看到了血管壁上的斑块以及静脉中的废气与动脉中的营养。

一条清溪河,两座大山,由几个家族而延伸出的庞大人物群体。除了大姐、大姐夫这两个主要人物外,父亲、大哥、二哥、兄弟、燕子、候大娘、四喜、李志、达友、秋月朱占惠、许兴等等,一个个都从纸上走了出来,他们在我面前嬉笑怒骂,生老病死,既有浓郁的人间烟火,又带着一股仙气。写作是生命之间的对话,每个人都在各自的命运中行走。我感觉,作家写的是现实中的世俗生活与世俗人物,但每一段都是脱俗的。他有意不在俗事俗念中纠缠,有意绕绕开了人与人之间的争斗,绕开了我们所厌倦的虚伪、奸诈与算计,绕开了人性之恶,写出了每个人在各自命运轨道上投下的影子,写出了乡间落花凋零般的衰落,写出了眼看着某种东西正在逝去的忧伤。能将驴鸣犬吠写得如此飘逸、生动而超凡脱俗,不是一个庸俗的作家能做到的。

我个人感觉,父亲在医院和父亲丧事这两部分最为精彩。每一个角色,包括大嫂、二嫂、幺妹、四喜、达友、燕子、杨津、秋月,沪川、天天、申晓菲这些配角,都有自己的特色,都有画龙点睛之笔,都灵动而鲜活。每一个场景都有很强的视觉冲击。虽然是现实主义写法,但通篇都弥漫着浪漫主义色彩。他将每一项仪式都写得极有耐心,每一个动作、每一个表情、每句哭声都精致而恰当,甚至不惜笔墨写出大段的唱词、祭文和咒语。他如手执显微镜一般,几乎细致地描写了丧礼中全部的重要人物和重要场景。礼生、阴阳、知客、厨师、搭彩匠、哭丧人、舞丧队,包括高音喇叭、灵塔、祭文,绕棺、哭丧、道场等等,生动到让现实有了魔幻色彩。每一个人物在丧礼上的表现,形象鲜明而不游离,相互纠缠又相互映照,让人眼花缭乱却不感烦躁。我想作者定有他的良苦用心,他要将这场魔幻般的旷世葬礼写成乡村衰败的奏鸣曲,并以此来反衬传统乡村、村落不可逆转的衰落。

作家从容地将复杂的故事背景以一干多枝的方式展开,看起来没有大起大落,没有剧烈的戏剧冲突,甚至读者也没有对故事走向太多的好奇心,但也没有阅读其他长篇小说的压力与疲惫感。因为它的每一段文字都有很强的质感与流动感,就像读米兰昆德拉一样,每一句话都值得品味。至于故事如何发展、人物命运走向倒显得不重要了。能将平庸的世俗生活写得如此通透而无俗气,是因为作者将每一个人的灵魂都作了修正、注入了明亮的基因底色。

在阅读这部小说时,我忍不住一边读一边停下来回味,不停地用红笔在文字上画线画圈,有时还将一些精彩的句子专门引到页边,加了星号,便于再次温习。罗伟章的语言无疑极富张力的。他以一个作家特有的对人物内心的敏感、对天地自然的敏感,实现了人的灵魂与天地万物的对接、作者与读者心灵上的融通。那也是他与生俱来的优势。看似平淡的句子,却因为一个细节、一句白描、一个特写、一句独白,就实现了灵魂的某种抵达。他看似不重视结构与修辞,实则炉火纯青天衣无缝,读起来让人既酣畅又时时感到某种刺痛。

小说中最值得玩味的是大姐夫,他聪明、能干、义气、强势,又不乏当下农村基层干部的精明与世故。他性格坚韧、有底线,帮助过不少的人。用小说中的一句来说,全村没有人没从他那里得到好处。可是当他出事后,又有那么多人没记住他的好,反而落井下石。因为作家对世道的悲观态度就决定了主人公的命运。大姐夫这个人物有较强的典型性,他有狠的一面、强的一面、精的一面,但他对不争气的子女却无可奈何。他没有阴的一面、没有虚伪的一面。所以,他虽然对自己的危险有所感知,却无化解之力,以致被连环套越勒越紧而束手无策、坐以待毙。因为作家对当下人心的判断是悲观的,主人公也注定是悲剧式的。

而另一个主角大姐,作者似乎倾注了同样多的心血。大姐勤劳、朴实、善良、能干,泼辣而宽厚。她被子女、媳妇、兄弟姐妹牵绊着不停操劳,心地干净得容不下世间的污浊。她对四喜、达友的警惕与警告,尽管被亲人误解,但她依然要尽长辈的责任,依然要守住做人的底线,阻止自己的亲属被骗或去骗人。她请幺妹当翻译,几近残忍地将四喜的底细告诉申晓菲,半夜送申晓菲离开,那是一种怎样的决断,怎样的大义!说明她将做人的底线看得重于亲情。说实话,这个细节既让我感到意外,又非常出彩,它极大地丰满了大姐这个人物的形象。提升大姐形象的还有她在父亲棺材前哭丧、自杀前在父亲坟前的调笑等细节。她不停地劳作,一遍又一遍地擦拭地板,说明她喜欢干净,不仅对环境也对人心。父亲在世时她没有好言语,父亲去世了,她才将自己对父亲的爱从心底释放出来。作者用整段笔墨描写大姐哭丧,显然别有用心。就像在结尾时兄弟春晌所说的那样,那么多的屈辱、欺凌、打击她都承受住了,那么多苦日子都熬过来了,却在红灯笼被取走时上吊自杀。这再一次说明作者对世事的悲观,但这是不是读者希望看到的结局,就值得探讨了。

罗伟章说,好文学就是“从别人的故事里看见自己”。可以说,作品中的每一个人物我都喜欢。虽然大哥二哥对病中父亲的态度让我不爽,虽然四喜、达友、李志、秋月等人的“不争气”让我在读的过程中忍不住愤怒甚至憎恨,但合上书之后又都原谅了他们。因为他们就是我们,原谅他们就是原谅我们自己。

毫无疑问,作家对农村生活是熟悉的,熟悉到了骨子里,只要提起笔,那一个个父老乡亲就向他走来;只要闭上眼睛,就能听见他们骂架、骂街、骂孩子骂鸡狗的声音,就能看见他们眼里的泪水嘴角的笑意、手上的老茧和头发上的灰尘,就能闻到屋檐下青苔的湿气和圈里猪屎的臭气,就能看见邻里之间的鸡毛蒜皮你长我短。通观全篇,作家的文字又是克制、隐忍的,他隐忍与克制的是内心的忧伤。他用了有限而适度的笔墨、独特的视角描写阳光、河水,一朵花一株草,几条狗、一窝老鼠。特别是写白儿和豹子那一段,与《世事如常》中写狗面临死亡时的场景一脉相承。相信大多数读者都会在读到那段时感到心痛。作者还以“我”的角度随意抒发,如初春的细雨带着一丝寒意飘飘洒洒,随处可感又不影响正常行走(阅读),只浸润土地浸润读者的内心,成功地塑造了一个清高、善良、心处低处的文人形象。我甚至想,这个“我”,也许有几分作者的影子。

至于小说的第四部分,父亲去世后的后父亲时代,虽然也写了子女们各奔一方的生存状态与走向,但也写了与主线联系并不紧密的张书记和他推动的全域旅游、红灯笼行动,写了脱贫攻坚中的选贫困户、退贫困户、移民搬迁,还有扶贫干部在贫困户家中的遭遇、大哥的反而典型、李前涛失踪等等。我个人感觉,这一部分显得仓促了一些,没有了前几部分的仙气,有点浮光掠影的感觉。同时,对扶贫成效、贫困户觉悟的质疑明显了些,似乎有一定的指向性,容易让有些读者产生不必要的联想。

我在反复揣度,作家为什么要不吝笔墨详尽地描写一个老人在医院逐渐走向死亡的过程和一场丧仪的过程,写多得让人难以记住的人物及其亲属关系,包括地名与其空间关系,甚至对看似与主线关系不大的阴阳、厨师、杀猪匠、哭丧人、搭彩师角色等都给予了足够地关注与尊重。我想也许这正体现了作家对那片土地打量之深,对那些小人物注目之久。作家将自己的悲忧与怜悯隐得很深。老人们一个个死去,年轻人一个个远离,大姐夫坐牢、大姐自杀,曾经被帮助过的人一个个反目,本身就构成了一首凄艳的挽歌。这既是人性的悲哀、故土的悲鸣,也是作者内心的悲忧浮在水面的泡沫。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】