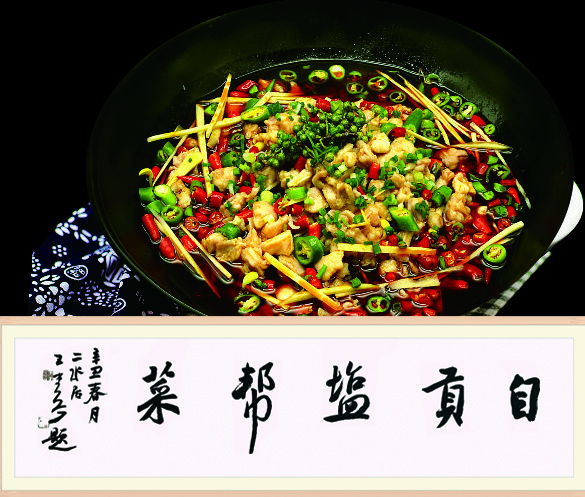

题 字:王堂兵中国书协理事

主 办:四川轻化工大学盐帮美食学院

川报集团驻自贡办事处

主 持:陈茂君 文铭权

陈茂君 川观新闻记者 文铭权

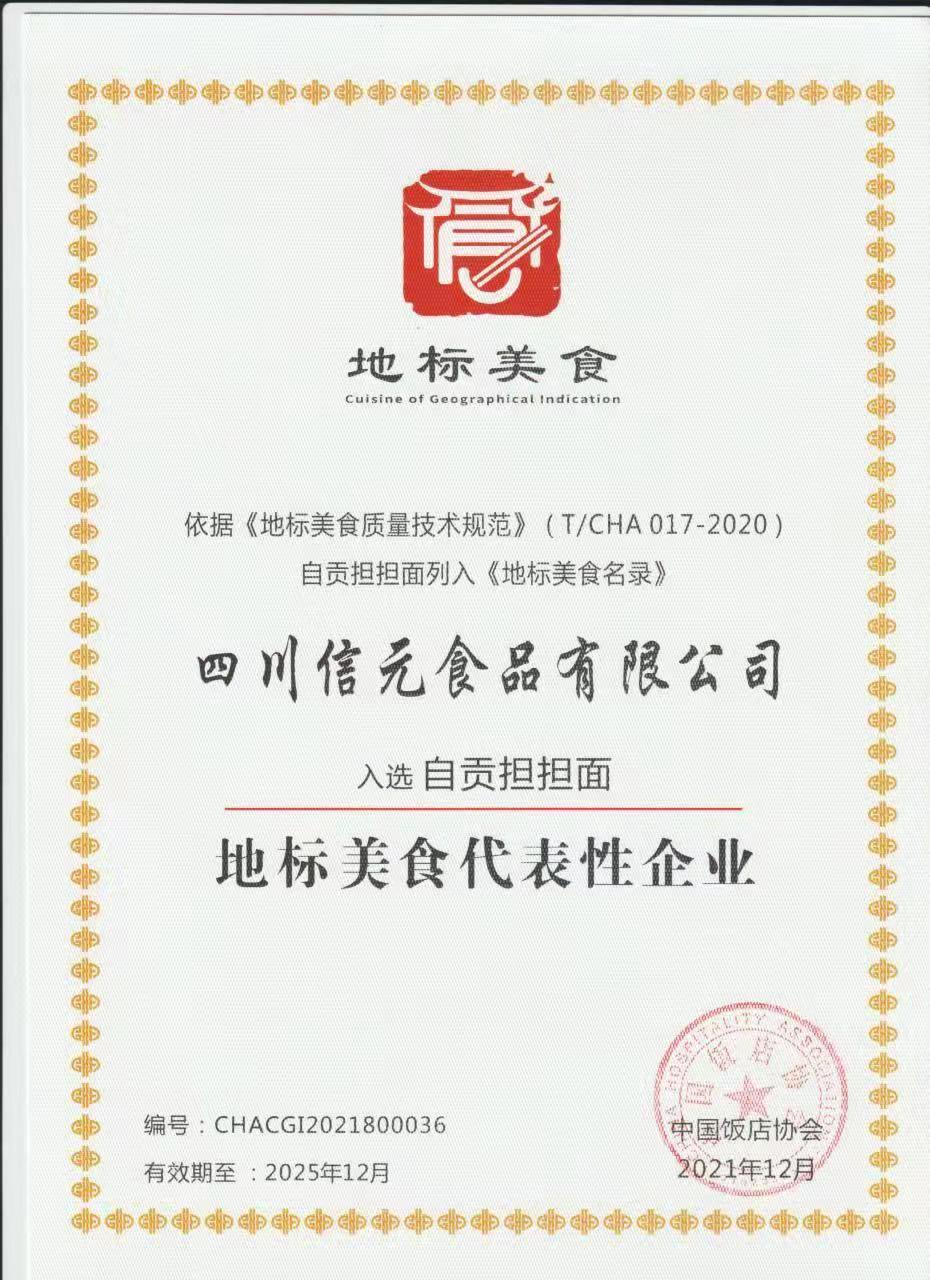

2月22日,经四川省食品文化研究会推荐,中国饭店协会批准,自贡担担面成为国家“地标美食”、四川信元食品有限公司为“地标美食代表性企业”、冯文浩为“地标美食代表性传承人”。

从此,自贡盐帮菜又添一张“国字号”美食名片。

何为自贡担担面?自贡担担面怎么来的,又有哪些精彩故事和文化内涵?且听川观新闻记者娓娓道来。

发明人是一位“驼背儿”

四川担担面,与北京炸酱面、山西刀削面、广东伊府面、武汉热干面,并称中国“五大面条”。

据中国华侨出版社2013年7月出版的《食之白话•面之雅俗》介绍,四川担担面相传为自贡一个叫“陈包包”的小贩所发明。《四川老字号:名小吃》也秉持这一观点。

为什么叫担担面?因最初是小贩挑着面担子在盐场“走井串灶”、在自流井市区“走街串巷”售卖,故以此得名。

据说,陈包包是清咸同年间人,年轻时是自流井盐场的挑卤水工。那时,卤水从盐井里汲出来后,要由挑水工挑到高处的楻桶里,再由笕管输送到熬盐的盐锅里。一挑卤水重约180斤,挑水工非常辛苦,长期超强劳动。挑水工是计件工资制,一月能挣两吊左右工钱,老板管饭。

一次事故中,陈包包右肩受伤,治好后,右肩后背扭曲成一坨,人们谑称他“陈包包”。挑水工是干不成了,掌柜安排他到伙房打杂,月薪不到一吊。

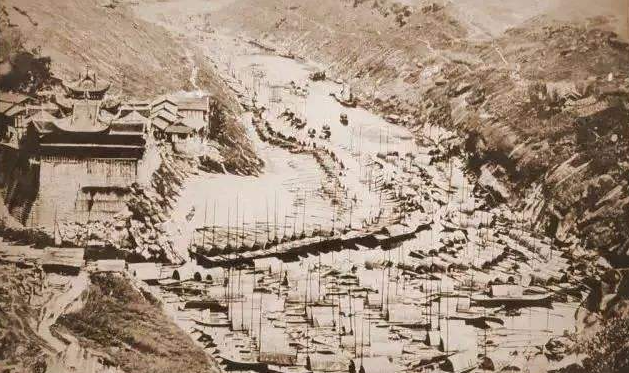

(自贡老盐场)

陈包包有个舅舅,在一位陕西籍盐商的家庭厨房帮厨,陕西厨师善做面条,陈包包的舅舅也学得些做法。后来陈包包的舅舅又到江苏籍盐商家的厨房打杂,又学得些南方面条的做法。

一次,陈包包跟舅舅说起他不想在井灶伙房帮厨时,陈包包舅舅就说,可以自己做面条来卖。陈包包说,哪有本钱租店面、置行头,再说自己也不会做面条。他舅舅说,不会我教,没本钱就多吃点苦,学人家“老陕”的“货郎”,置一套“货郎”担担行头,挑起“走井串灶”,这就要不了几个钱了。

(1934年自流井盐场)

于是陈包包辞去井灶上的事,在舅舅的帮助下,在家专心琢磨起怎样做面条、配些什么佐料、担担怎样设计、怎样卖面条的事来。三个月后,陈包包换上干净衣服,拜了粉业小食品行业神雷祖,挑上面担子,直奔他工作过的井灶而去。

陈包包的面担子由红木(川南鸡翅木) 制成,扁担两头,一头是“灶披间”,两尺见方三尺许高,有一个炉子,上有一口威远产的铸铁鼎锅煮面,烧熬盐后丢弃的煤渣做燃料,煤渣烧起来无煤烟;桌面上插着捞面篓、汤勺、煮面的特大特长的竹筷等;最底层放煤渣。另一头是“操作台”兼“贮藏室”,也是两尺见方三尺许高,桌面上放着各式调料,用一块白布盖着,另外几格分别放着碗筷、面条、时蔬,外面挂着清水桶和洗碗桶。这样用扁担挑着,晃晃悠悠地游走。有人要吃,可立刻在路边空旷处停下来,现做现吃,方便。

(盐场工人)

陈包包的面条借鉴了北方、南方面条的长处,味道则是地道的自贡盐帮味。面条手工制作,面揉得特别熟,还加点豌豆粉,这样的面条煮熟后爽滑又筋道。时令鲜蔬一般不下锅,而是直接放在碗底,上面直接倒入面条,以保持蔬菜的清香和鲜味。调料有自流井精盐、熟油海椒、汉源花椒面、芝麻酱、酱油、晒醋、化猪油、麻油、蒜泥、姜汁、葱花、宜宾碎芽菜等,鲜蔬因时而定——豌豆尖、莴笋叶、菠菜皆可,还有野菜如荠菜、花生菜等。

(自贡担担面调料)

熟油海椒一定要当天煎的,海椒要用毗邻自流井著名的威远县新店子夏天采摘的七星朝天干海椒,几天就晒干的那种,其籽少、肉厚、辣味浓。这七星朝天椒被认为是全川最辣的辣椒,价格当然比其他辣椒贵得多。制成的熟油海椒特别香、特别辣。冬天制作熟油海椒时可放点陈皮,有化痰止咳作用。植物香料用哪些、各自分量的加减等,陈包包都有独特的讲究。

再说陈包包做担担面的其他调料,酱油要用资州的口蘑豆油,芽菜要用叙府甜芽菜,叙府芽菜分咸、甜两种,甜芽菜更增鲜。芝麻酱要用黑芝麻制作的,香且养生。陈包包的面条讲究面细筋道,麻辣咸鲜,因此花椒面绝不可免。花椒面,是用汉源花椒微火焙干后碾成的,稍加一点,担担面的滋味立即凸显。

(盐场工人)

在自贡盐场,日产卤水五六十担的中等盐井、日产盐1000斤以上的中等熬盐灶房,就需要40位工人以上,还有掌柜、管事、山匠、师爷等职员。每天还有送楠竹、篾绳、喂牛的青草,伙房用的菜籽油、肉、蔬菜、豆瓣、酱油、醋,人抽的烟叶、烟丝等来人。送东西来的都有一名管事跟着,交易中,就有应酬。

因为盐场,陈包包挑着担子和面每天专门上盐商家去卖都搞不赢,没时间走井串灶了。不久,自流井市面上就有了仿陈包包的担担面,但人们仍以陈包包的为担担面之正宗,以吃陈包包的担担面为荣。

自贡担担面因盐运名震川渝

清咸同年间,自贡盐场年产盐近20万吨,占全川盐产量的一半以上,除行销本省40余州县外,还运销湘、鄂、滇、黔百余州县,其中90%靠水路运输。

(自贡盐运)

水路运输,从釜溪河自流井张家沱、沙湾码头装船,经71公里水路在邓井关李家湾进入沱江。再经沱江93公里水路到泸州进入长江,再经长江492公里水路到重庆江北,然后济楚、济湘,或者转运滇黔。于是,自贡担担面随着自贡盐船船工口碑传遍釜溪河流域、沱江流域、长江流域。陆路,则是通过“盐担子”传遍临近州县。

当然,这种传播是缓慢的。1916年出版的《成都通览》中记载有许多面种,如甜水面、炉桥面、攒丝面、杂酱面、白提面、素面、卫士面、卤面、牛肉面、扬州面、鸡丝面、清汤面、菠菜面、荞面、面棋子等,但没有担担面。

(自贡担担面)

现在人们以成都的担担面为正宗,其原因是1938年出版的佚名的《成都指南》中,记载有20世纪三四十年代成都槐树街的担担面,当时已经是成都的名小吃之故。

传统的陈包包担担面无汤,发展到后来,担担面有两种吃法:连汤和干篼儿(也称“干捞儿”),干篼儿就是不要汤。

(自贡担担面)

如果你说:“老板,汤宽油大面多点。”老板也会笑眯眯回答:“要得!”其实,哪有这等好事。1957年公私合营后,自贡担担面经营者合入集体性质的饮食店,但担担面仍然走街串巷售卖。

一位川剧“名角”再次发扬光大

在自贡城区,“李信元担担面”的店招很特别,一个戏剧小生扮相剪影,店名乃手写体。这难道与戏剧有关?一问,果然,与川剧有关。

李信元(1935.4.7—2018.3.29)者,原为自贡川剧团著名小生,曾在川剧《易胆大》中饰演乐善人、《巴山秀才》中孙县令、《潘金莲》中西门庆,都是李信元首演。“李信元担担面”店名为自贡书法家白丁(白志荣)题写。

在清晚期,自流井即为四川有名的“戏窝子”,川剧界称自流井的川剧活动为“品仙台”,意思是到自流井演出成功可得仙气,成为“戏中仙”。

(上世纪80年代,位于“鹤鸣巷”的担担面店)

所以川剧界有“不唱阳县城隍会,算不了好先生;不到自流井唱戏,算不了戏中仙。”“阳县(今资阳)城隍会”,是清咸同年间川南地区有名的川剧活动。后来,随着自贡盐场的兴盛,自流井就成了“资阳河道”的川剧活动中心。

上世纪50—80年代,李信元都是自贡川剧团里不折不扣的当红小生。

但是在上世纪80 年代末,李信元的嗓子不小心唱坏了,再也不能登台演唱。

(上世纪80年代,位于“鹤鸣巷”的担担面店)

自十四五岁就开始在川剧团里登台演出的李信元,离开了川剧舞台,是听鸡鸣也烦,见犬撒欢也烦,心里成天空落落的。孝顺的女儿李道辉看在眼里急在心里,就想给父亲找点什么事情来做,以转移他的情绪。

于是就有了李信元担担面的传奇。

1988年6月18日,李信元担担面以三张半桌子规模,在自流井鹤鸣巷低调开张。

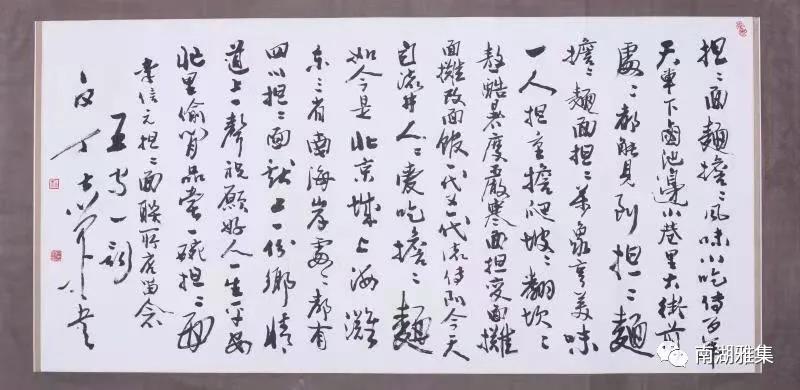

文化人开餐馆,文化气息自然浓烈。面馆虽小,但大门对联极为不凡:“生面熟面天天见面,鲜味辣味滋滋有味。”川剧名丑王守一专门为“李信元担担面”撰写《担担面赋》,书法家白丁(白志荣)手书装裱后挂在墙上。

词赋全文如下:

“担担面,面担担,风味小吃传百年。天车下,卤池边,小巷里,大街前,处处都能见到担担面。担担面,面担担,万众享美味,一人担重担。爬坡坡,翻坎坎,熬酷暑,度严寒,面担变面摊,面摊改面馆,一代又一代,流传到今天。自流井人人爱吃担担面。如今是,北京城,上海滩,东三省,南海岸,处处都有四川担担面。献上一份乡情,道上一声祝愿,好人一生平安。忙里偷闲品尝一碗担担面。”

三四角钱一碗的李信元担担面,只炸酱、麻辣、牛肉三种浇头,第一天就卖了29元,开张大吉。

鹤鸣巷李信元担担面面条爽滑劲道,味道鲜香独特。

和其他的担担面不同,李信元担担面面条全系手工制作,面揉得熟,所以吃到嘴里软滑又有劲道。

墨鱼鸡汤一定要当天炖,鸡要用老母鸡,还要加一根牛尾、几根猪筒骨一起炖,这样的鸡汤鲜味才不单薄。熟油海椒一定要是当天煎的,海椒要用威远县新店子夏天采摘的七星朝天干海椒,籽少、肉厚、辣味浓。

(李信元与著名戏剧家魏明伦先生在交流)

花椒面,一定要用汉源花椒微火焙干后碾成的,稍加一点,担担面的滋味立即凸显。植物香料用哪些、各自份量的加减等,有独特的讲究,秘不示人。配料,则为自流井精盐、熟油海椒、花椒面、芝麻酱、酱油、晒醋、化猪油、麻油、蒜泥、姜汁、葱花、炒过的宜宾碎芽菜、时令鲜蔬——豌豆尖、莴笋叶、菠菜等。

李信元担担面炸酱面制作臊子很关键,肉要用猪后腿肉,剁碎,入滚油炒制吐油,加姜米、小葱、秘制酱油等翻炒上色,和上炒过的宜宾芽菜末。牛肉面的牛肉不能选上等精牛肉,反而要有缠筋的牛肉来烧。将牛肉切块,加盐、老姜片、切碎的泡海椒、醪糟汁码味两个小时左右,入滚油翻炒五六分钟后,加入沸水,盖上锅盖,先武火后文火慢慢烧,直到烧糍糯入味。浇牛肉浇头时,要带些汤汁。

(李信元在征求顾客意见)

李信元担担面面条滑爽,根根劲道,臊子酥香,鸡汤鲜美;牛肉面的牛肉软糯,肉香浓郁。真有一箸入口,三秋难忘之感。

李信元担担面很快就顾客盈门。据自贡老一辈“吃货”摆龙门阵,说上世纪90年代,有一位男顾客在李信元担担面店里一次吃了9碗;而一位女汉子顾客一顿竟连吃了13碗!

在最初的炸酱面、麻辣面、牛肉面基础上,李信元还增加了鳝鱼面、兔儿面、肥肠面、鸡杂面。从前只卖早上、中午,是从早上一直卖到晚上,天天爆棚,厨师、服务员只得改为两班制。

不得已,李信元将面馆搬到十字口太平街巷内,3张半桌子扩大到20张小条桌,员工增加到18人,顾客仍然天天要排队等候。1993年国庆节当天,李信元的担担面竟卖了近4000碗。

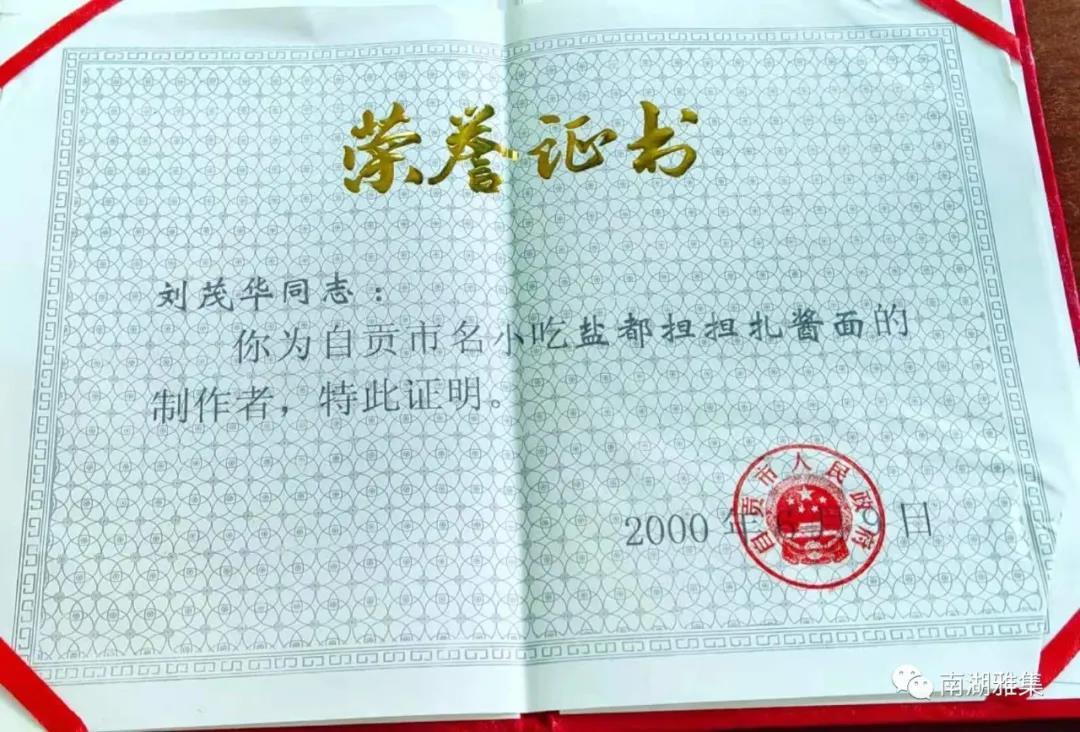

2000年,李信元担担面的炸酱面、牛肉面,获得自贡市政府颁发的名小吃称号证书。

(刘茂华是李信元夫人)

这时,要求加盟李信元担担面的投资者纷至沓来,经李信元考核,分别在广西北海、广东佛山,贵州的赤水、铜仁,省内的眉山、资中、威远、富顺等地加盟了16家李信元担担面。每家加盟店,李信元都亲自或派出最得力的面师傅去店里教授技术,毫无保留,直到该店达到自贡总店水平才离开。

如今,已有30多年历史的李信元担担面从老糖果厂搬迁至新商圈华商国际,味型有杂酱面、麻辣面、牛肉面、鳝鱼面、肥肠面、鸡杂面、番茄牛腩面等。

同时,李信元担担面开始标准化建设,面粉标号、面条制作、分碗单煮的时间、浇头味型、冒汤特色,还有门店设计、桌椅设计、文化特征设计等,都制定了标准,注入现代餐饮元素,让李信元担担面更加科学、健康、绿色、美味、隽永,将有文化底蕴的“李信元担担面”品牌传承下去,将盐都人民喜爱的李信元担担面做强做大,在省内外遍地生根、开花、结果,为自贡盐帮菜名小吃增光添彩。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】

担担面仅仅是自贡美食灵魂之一让所有外地人无法自拔!

自贡盐帮菜👍

盐帮菜

点赞

担担面,吃不够的小吃

四川老字号