川报观察记者 吴晓铃/文 何海洋/摄影

屏山老县城古建筑 何海洋/拍摄

老县城的城门(2007)

恢复的城门(2019)

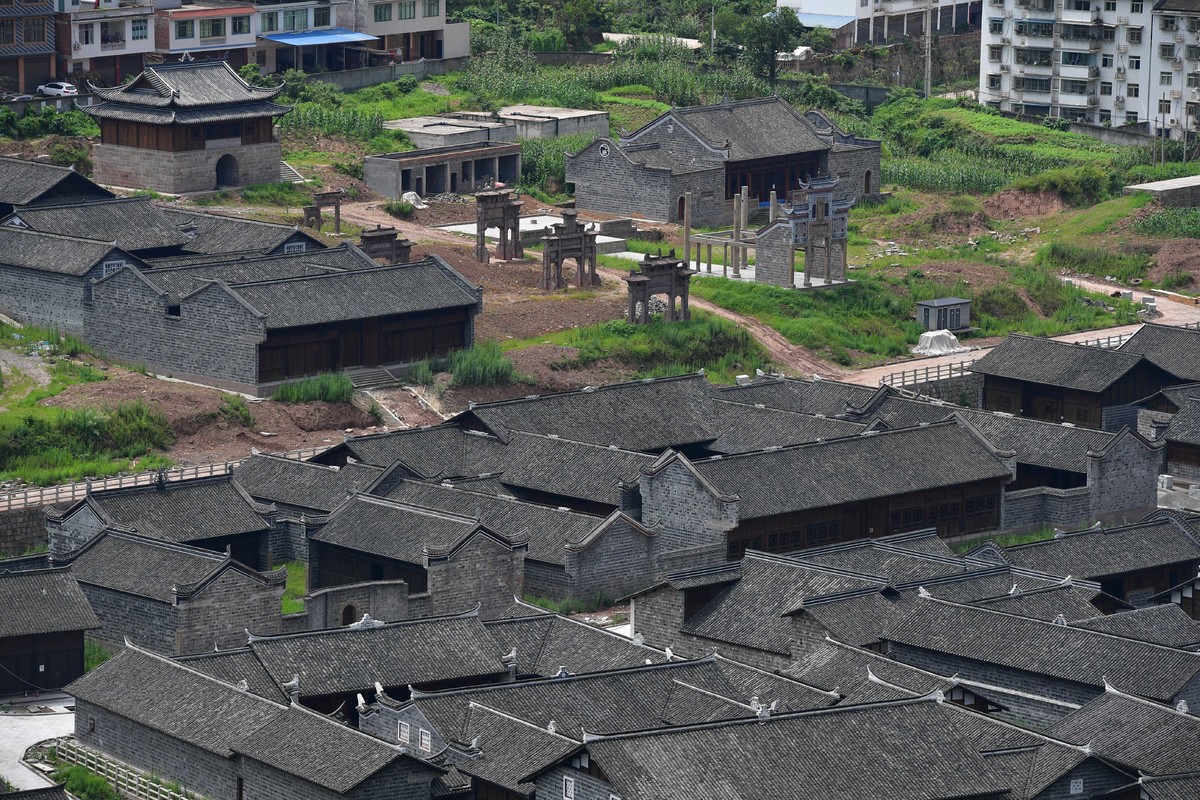

宜宾屏山书楼镇,中国第三大水电站向家坝水电站的蓄水,令奔腾的金沙江在这里变成高峡平湖。在书楼镇南侧,一片占地116亩,建筑面积达2万6千多平方米的古建筑群近年来拔地而起。这里有沧桑的城门、拥有繁复斗拱和藻井的道观与寺庙,也有大片特色鲜明的民居。步入其中,俨然穿越明清古城。

马湖古城的一角

马湖古城的一角

这片建筑并非仿古建筑,它们是2012年向家坝水电站蓄水前,从屏山老县城及另外5个乡镇抢救出来的古建类文物。44处文物建筑,仅省级文物保护单位就多达4处。如今,这里被称为“马湖古城”。

马湖古城

从与库区蓄水抢时间的文物拆卸搬迁,到最终在异地按原样修建,文物工作者耗时多年,最终完成四川最大规模文物迁移保护的壮举。

小城文物多 这是四川的古建博物馆

宜宾屏山县,一座与云南隔江相望的小县城,自古以来就是多民族聚居区。随着清代湖广填川,多元文化融合,形成寺庙与会馆林立的格局。在向家坝蓄水之前,屏山被誉为活着的四川古建筑博物馆。

书楼镇_全景图

7月1日,“马湖古城”仍在进行最后的市政配套工程施工。站在高处,可见屏山老县城的3座完整城门和一座残存的靖边楼,已经巍巍矗立在文物迁建区的东南西北。“马湖古城”西面,5座清代节孝牌坊错落有致,细节的雕琢见证着工匠的手艺高超。沿牌坊而下,平夷长官司衙门别具徽式建筑风格,木建筑的轻灵与简洁、高大与雄浑融为一体。以平夷长官司衙门为起点,20多处民居分布在一条百余米长的街道两旁,复原出楼东古街的场景。抬头,是精美窗棂;低头,风化的石头柱础诉说着历史的沧桑。

古城一角

2002年,向家坝水电站经国务院批准立项,2006年正式开工建设,金沙江畔屏山县的文物搬迁,随即也进入议事日程。

宜宾市文广旅游局副局长邹鸣琴介绍,屏山因为特殊的地理位置,在唐宋时期就成为中央政权与南诏、大理之间的屏障。明朝以后,少数民族与汉族融合,清代湖广填川,多种文化形态的建筑在此汇集。

在搬迁前的两次文物调查中,充满厚重历史底蕴、特色鲜明的屏山文物遗存,不断给人惊喜。

屏山老县城,明代修建的城墙依然固若金汤。清代复建的迎江门、翙凤门、承恩门三座城门保存完好,唯一损毁的东门也仍然保留了靖边楼。邹鸣琴说,屏山在明朝洪武年间是马湖府的府治所在地,那些残留的城墙和城楼,应该就是马湖府城防体系的重要组成部分。调查人员还发现,这些城门洞为拱券式与过梁式结合,是元代以前的过梁式城门向明清时期拱券式城门过渡的一种形式,堪称中国建筑和城市史较为重要的实物遗存。县城之内,保存着大量寺庙、会馆、祠堂、民居、古井、古桥,这些建筑大多修建于明清时期,成为屏山移民文化的见证。

恢复的迎江门

在新安镇,坐落在金沙江北岸的平夷长官司衙门,是金沙江下游仅存的一座从元朝至清朝都曾使用的土司衙门建筑。它在清道光年间经历重建,由多重院落建筑组成,主体建筑均采用硬山屋顶,山墙以“观音兜”造型为主,每座院落前房建筑均采用抬梁梁架,施驼峰及浮雕,建筑庄严又显华丽。

镇中一隅

镇中一隅

在屏山楼东古镇,大片保存完好的古民居建筑同样精美。邹鸣琴说,湖广填川时,凌家、胡家、黄家等大户望族相继迁入楼东,形成独特的商铺、码头文化。这片民居,见证了几大家族一两百年来的发展壮大。

经过两次文物调查和复核,向家坝四川库区淹没的地面文物共计58处。去除类别重复以及文物保存状况不佳、缺乏搬迁价值者,最终确定44处文物搬迁异地保护。其中,屏山老县城和楼东文物占据绝大多数。它们中的42处迁移到书楼,2处迁于新县城边。

搬迁难度大 淹没前抢出所有文物

在迁移保护的44处文物中,包括祠庙、民居、石刻、桥梁、城门、牌坊、古井等不同类别。在2012年10月向家坝开始蓄水后,施工人员硬是在一个多月的时间里,将文物全部抢出,陈放文物构件的库房,面积达到近40亩。

正在准备搬迁的牌坊(2012)

恢复的牌坊群

在向家坝库区蓄水前一年多,屏山文物除了仍有居民居住者,早已提前开始拆卸。屏山县文管所所长龙力说,“这个工作进展很慢。要保证文物拆卸以后能够完整复原,施工单位必须具有文物施工一级资质,确保文物在拆卸时不受任何损坏。”每一件文物拆卸前必须提前编号。拆下来的文物构件统一运送到书楼镇曾家湾临时修建的库房中。在那里,每个构件必须分开堆放,并且按照不同的类别标识。仅老县城的几座城门洞,拆下来的石头就堆积如山。龙力说,条石外观看上去大同小异,却根据卷门、墙基等不同位置做了不同的标识牌。未来,需要根据编号,古建才能恢复原状。

龙桥(2012年)

恢复的龙桥

即使施工经验丰富的专业人员,面对如此巨量的文物,也倍觉考验。

在迁移保护的公共建筑中,禹帝宫是一处明代修建的会馆建筑,1996年就列为省保单位。禹帝宫正殿高大巍峨,中有4根石柱,鼓形柱础上浮雕了文雀、蟠龙等瑞兽。这4根柱子,每根直径75厘米左右,高约10米,重达50吨以上。要把它们完整地拆下而不摔断,施工难度颇高。为此,施工人员先行将石柱固定,再拆掉大殿梁架、穿枋等木质结构,这才使用大型吊车将石柱边支撑边慢慢吊放,避免石柱突然缺乏牵引力倒地摔断。

禹王宫

屏山新市大佛,坐落在金沙江左岸崖壁,距离地面两米高。这尊开凿于明代嘉靖年间的释迦佛立像通高3.78米。要将大佛请出来,必须在佛龛两侧各一米处往崖壁背后切入。施工人员计算发现,整体切割下来的造像以及山体,总重将达100多吨。在如此狭窄之处进行施工运输极不现实。最后,不得不施行将造像(与山体)一分为二,分别吊装的方案。即使如此,要确保佛像在切割过程中不突然倒塌或者开裂,施工人员边作业边观察,断断续续花了近两个月时间。

在迁移同样位于金沙江崖壁的文昌行祠石窟时,施工人员更是望“壁”兴叹。石窟距离道路有七八十米高。搭建脚手架倒是可以作业,但石窟切割后没有可以吊运下来的支撑平台。迫不得已,施工人员只好等待库区蓄水之后,在水位行将淹没文物时,租用趸船进行作业。在迁移文昌行祠石窟的40多天里,邹鸣琴感叹晚上觉都睡不踏实,万幸的是,文昌帝君最终安好,顺利地从崖壁移到书楼的新居。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】