蒋登科

海歌兄编选了一部个人诗集《内视镜》,嘱我写几句话。作为相识多年的诗友,对他的这点要求,我实在不便推辞。

从年龄上说,吴海歌长我一轮,在读到这本书稿的时候,他已经进入了古稀之年。这本诗集可能是他对这个年份的特别纪念。

在谈海歌兄的作品之前,我觉得有必要先谈谈他这个人。

我和海歌兄认识已经超过30年。20世纪90年代初,我在出版社朋友的支持下,编辑出版了“中国跨世纪诗丛”,总共出版了两套40种。吴海歌当时使用的是本名吴修祥,他好像是通过诗人钟代华联系我,提供了他的诗集《剪下一片鸟啼》稿件。于是,我无意中推出了他的第一部诗集。现在回想起来,那两套书确实为一些诗人提供了出版诗集的机会,好几位诗人因此出版了他们的第一部诗集,其中包括姜耕玉、雨田、凸凹、钟代华、肖正民、刘浪(赵永富)等等。

那时候年轻,精力旺盛,为了编稿子、校稿子,熬通宵是常有的事。现在想想,还是挺值得,毕竟在年轻的时候因为诗歌而“疯狂”过,留下了一份充满诗意的回忆。

在那之后,我就和吴修祥保持着联系。后来,他使用了吴海歌的笔名。2003年12月,海歌已经年过半百,但他对诗歌的热情一点没有衰减,和一些诗人共同创办了民间诗刊《大风》,自筹资金编辑出版刊物,为诗人、诗歌爱好者提供发表园地,也为读者提供优秀的诗歌文本。该刊视野比较开阔,发表了不少名家的作品,也发现和培养了一些诗歌新人,作品经常被一些知名的诗歌刊物选载。他们还举行过《大风》的创作交流会,并依托刊物编辑出版了《中国·大风十年诗选》《大风丛书》等图书,为诗歌的发展作出了自己的贡献。

据我了解,海歌并不是非常富有的人,但为了诗歌,他确实舍得付出,这样的精神值得爱好诗歌的人们点赞。新诗正是在大量的吴海歌式的诗人的奉献与努力下,才有了不断成长的氛围,才能够不断取得进步,不断给诗歌爱好者带来希望。

海歌兄为诗歌做了很多事情,主要还是因为他自己是诗人。他对诗歌的那种执着让人敬佩。就我的感受,海歌不属于特别有天赋的诗人,他在1985年才开始创作,当时已经年过30岁。在这样的年龄,很多诗人已经创作了大量作品,甚至写出了自己的成名作、代表作。海歌兄应该属于大器晚成的诗人,但他一直坚持着,从来没有放弃。

《内视镜》收录的是诗人在2014—2023年创作的部分作品。10年时间,他选择了300首诗,数量不少,但和那些动辄一年写诗数百首的写作者相比,似乎也不算多。

我注意到一个现象,每个年份收录的作品并不均衡,有几年只有一首,而有几年近百首,这个落差或许可以给我们提供一些有趣的信息。一个诗人的创作在数量上可能存在多寡不同的时段,这或许与诗人在不同时期的处境、心态等有关,有时会激情飞扬、落笔成篇,有时又会暂时停笔。这种暂时的停笔,不是诗人远离了诗歌,而是他可能在思考一些相关的问题,比如对自己的探索进行反思,或者酝酿新的突破。

另外,我发现,距离我们越远的年份,入选的作品越少。2014年选了两首,2015年只选了一首,2017年只有10首。对于海歌兄这样勤奋的诗人,我不相信他在那些年份就只创作了那么少的作品。于是,我想到了诗人对待自己作品的态度。

就初衷来看,每个写作者在创作的时候肯定都是用心用情的,但用心用情的作品不一定都能成为自己满意的作品。不少诗人在总结自己创作历程的时候,会不断重读,不断总结。而随着时间的流逝、视野的拓展和艺术的发展,他们往往会对自己的作品要求越来越高,甚至用新近的眼光打量曾经的探索,对于那些在艺术上不够满意的作品,可能就不会收入诗集、文集。对于优秀的诗人来说,越到后来,这种情况出现的概率可能就越高。

诗人傅天琳出版了20多部诗集,但她在晚年编选诗选的时候,只选了99首觉得满意的作品,于是有了《傅天琳诗歌99》。其实,她最初选了100首,但觉得太“满”了,最终删除了一首。这种几乎严苛的挑选,体现了诗人对诗歌艺术的尊重。

《为乌鸦辩解》是吴海歌2018年初创作的一首诗。在一般人的意识中,乌鸦是一种不祥之鸟,但诗人却有另外的感悟,把它作为生命、死亡之间的桥梁,并由此思考生死。“乌鸦遮蔽落日,就真的黑了/我们见到的星光/是从乌鸦的身体里透出的/收拢翅膀,霞光就杀出来”,诗的开篇就直接切入诗人的感受。在表象上看,乌鸦遮蔽落日,天就黑了,“黑”既是乌鸦的颜色,也是夜色;诗人接下来使用了“星光”的意象,这“星光”既是现实中的星光,也是“从乌鸦的身体里透出的”,而且是“杀出来”的。这段抒写既是场景烘托,更是诗人对乌鸦的一种主观评价。它是黑色的,但它也是散发光亮的。

在诗人看来,“乌鸦远离现实/对死亡感兴趣/深奥无解/被它永远地背负着/深入到肉体/在不变中隐藏着多种可能性”,通过乌鸦写出了死亡的神秘,其实也是生命的神秘。不过,可能正因为和死亡有关,才导致了乌鸦的被误解,“一种飞翔,并不比另一种差/同为叫声,因沾染死亡气息/而被疏远”。这是诗人的诗美发现,体现了诗人对生死的思考,对生命的感悟,通过独特的想象、联想,将感性、智性有机融合,为“乌鸦”翻案,为死亡正名。这种感悟是别致的,思考是深入的,表达是新奇的。

这首诗在题材处理、话语方式、表达策略等方面代表了吴海歌对诗歌的理解,对历史、现实、生命的思考。换句话说,通过这首诗,我们大致可以理解吴海歌在最近10年间诗歌探索的路向与收获,他并没有完全延续过去的路子,而是努力寻求新变。对一个诗人来说,这种变化非常重要,但也很难做到。

清代诗人袁枚说:“莺老莫调舌,人老莫作诗;往往精神衰,重复多繁词。”意思是说,诗歌是属于青春的,是年轻人的事业,到了老年之后,生命活力下降,精神状态也开始衰退,就不要写了,因为写出来的文字也缺乏诗意,大多是重复过去的感悟。就诗歌的特征来看,这种说法不无道理,但它似乎又不太适合现代诗歌的发展。

有一些诗人,可以不受年龄的影响(或者说影响很小),一直保持着良好的心态,良好的感悟能力和表达能力,不会面临“神情衰”的情形,即使到了老年,照样有激情,有活力,可以写出优秀的诗篇。沿着《为乌鸦辩解》这首诗的脉络,我们可以较为清晰地梳理吴海歌10年来诗歌探索的一些特点。

智性书写,是吴海歌10年诗歌的主要思维和表达方式。智性其实是带有一定理性思辨的,与诗歌的感悟性存在较大距离,但在这个年龄,经历、积累、思考已经到达了一定的深度与广度,形成了成熟的世界观、人生观,以诗的方式把这些观念表达出来,而不是逻辑式地推演出来,可以为诗歌提供厚实的底蕴。

比如《挖掘机》,诗人通过“挖掘”的动作,想象一切被埋藏的事物、精神、思想露出自身所带给作者的感受:“将僵死,化为活物/将躺下,掘成站立/将埋没,掘成袒露于天地的黄金”。在诗人那里,挖掘其实是从隐藏走向敞亮,从埋葬走向解放的过程。这种理念远远超出了“挖掘”本身,融进了诗人对历史、现实、人生、真理等的思考与期盼。

从艺术上讲,诗人在表达自己情感的时候,尽可能超越内涵相似的感性,并融入理性思考。对于年龄相对大一些的诗人来说,这种方式可以把自己的人生思考加入作品中,可以避免因为感觉力的变化而出现的呆板化、同质化、重复性等不足。

《死亡之光》是一首长诗,诗人写了各种“死亡”,包括人的死亡、自然的死亡……这里的“死亡”已经超出了死亡的本来意义,加入了消失、变化、转换等内涵,“阳光死于施舍。落日死于瞭望。冬死于沉睡。春死于狂热的追逐。哦,夏,夏,强大的夏。雷霆/死于闪电的撕扯。果实死于爱的手”。这里涉及的是季节,以及由此延伸的时间,不断拓展的空间,诗人通过时空演变努力寻找这种变换背后的多重原因。

这些原因或许不是科学的,但它们是艺术的,比如“落日死于瞭望”,“落日”慢慢隐身、消失,本来是自然规律,但在诗人那里却是因为“瞭望”的人太多;“闪电”之后往往就是“雷霆”,而诗人认为是“闪电的撕扯”带来了“雷霆”的死亡;人们采摘成熟的果实是因为喜欢它们、需要它们,但诗人却说,这种采摘带来的是果实的“死亡”。

总之,诗人对死亡的理解具有开阔的视野,也有独特的艺术感悟,融合了诗人对世界变迁的思考,对时间流逝的敏感:“谁不掩埋在,它宽大的黑袍下?”以艺术的方式把生与死这个永恒的艺术主题进行了别样的阐释。

与一般的感受型书写不同,智性书写追求底蕴的厚度、视野的广度、思想的深度,这恰好和诗人的人生阅历、知识积累形成了一种正向的对应关系。向深处挖掘是吴海歌近年来诗歌探索的一个重要向度。在这个年龄,他的思想没有僵化,思维没有模式化,无论是打量历史、现实,还是感悟人生、生命,他总是尽可能摆脱表面的观感,尽力抓住历史、现实、生命中的普适性内涵,抒写他所感悟的人生哲理。

于是,我们见到《绘画者》有了特殊的魔力:“她的手,曾经握住过什么/肯定不是画笔,也不是平淡的庸常生活/难道是闪电,从骨头里迸发/是撞击,从粉碎中/被她握住”,超越了庸常生活,感受到了闪电、骨头,而且是向死而生的那种力量,从粉碎中获得新生;《浪花》的蕴含超出了“浪花”本身:“无论是浪还是花/都假得像真的一样/当我把这两个字写完/它已经死亡/向我呈现深渊的模样”,击中诗人的“浪花”已经不是浪花,而是经历了“死亡”之后的重生,呈现出“深渊的模样”,这样的表达已经不是表面的感受了,而是和现实、生命密切相关的体验,是一种物我合一、物为我用的重新赋能。这是一种艺术之能、生命之能。

《我与逃离的锁》想象新奇,建构了一个住在锁孔的场景,并由此书写了一种特殊的体验:

住在锁孔中

和所有住在锁孔中的人一样

期待钥匙把自己打开

心情杂糅

既有期待,也有恐惧和拒绝

这个世界,拿到钥匙的

不一定是自己

既有诚实的,也有不轨之人

我担心,住在锁孔中

被逮出来,定什么罪

锁是自己的锁

门是自己的门

但常常听到别人在掏钥匙

我和锁,同时想到逃离

以小见大,以物观人,诗人通过“锁孔”这个小切口,感受到的是人性的复杂,也是自己内心的担忧,甚至包含着一丝恐惧。其实诗人所写的就是人生,就是现实,就是内心中对现实、人生的一种诗意的判断。我们由此读出了现实与人生的复杂,读出了诗人内心的期待与悲凉,读出了诗人的深度。

诗歌创新的路径很多,可以来源于独特的阅历,丰富的想象,别样的语言,深刻的思想,也可以来源于超越常识的发现……任何一个方面都可以给诗歌带来新意。当然,如果能够在多个方面都体现出独到之处,这样的诗就可以更好地展示出诗人在艺术上的辨识度。

吴海歌近年的诗歌写作,在上面这些方面都有所体现,但更为明显的是他在思维方式上的转变。反思,成为他诗歌探索中的亮点之一。这种方式,非常适合具有丰富阅历的年龄阶段。丰富的阅历业已定型,人生旅途上的一切都可以成为他观照的对象。他并不是顺着常态的思路去回顾,而是对经历的一切、面对的一些、思考的一切,都进行多侧面思考,尤其是以反思的方式去打量,由此获得和过去和他人不一样的诗意发现。

我们在上面提到的这些作品,其实都包含着这种思维和逻辑。

《关于声音》中的“声音”,可能是真正的声音,也可以看作是诗人的吟唱,但它确实是不一样的“声音”:“所说的声音不止爽心、悦耳/不止朝向一人一物。不止柔软/我说的声音,不是常识的声音//不仅来自美妙的歌喉/也来自狂妄与意念,匕首与黑暗/仇恨与对抗,暗示与香/带有欲望和意图的色彩//我说的声音,或许是子弹/冲击波,放射物/某种针对病灶的靶向药”,诗人试图避开“常识的声音”,在“声音”中加入了反思的意味,甚至加入了讽刺、批判和用于精准治疗的“靶向药”。

在这一点上,习惯于顺向思维的我们或许会认为吴海歌的作品包含了一点“愤青”味道,但我个人从这种味道之中感受到了一种担当、一份情怀,使我们可以换一下角度思考历史、现实与人生,使我们在“爽心、悦耳”之外,获得对人生的更丰富的认知。

当然,我并不认为海歌兄的探索已经达到了某种程度的完美。或许是在思维上形成了某种新的定式,他的有些作品在呈现方式、话语方式、文本结构等方面存在一定的同质化倾向,只是换了场景,换了意象。有些作品还可以进一步打磨,尤其是要把控好语言上的节制。

因此,我还是坚持自己对诗歌创作的一个看法,除非天赋极高的写作者或者遇到了难以重复的神来之笔,大多数作品在创作之后,都应该有一段冷处理的时间,这段时间是用来对初稿进行重读、重审的。这个重读、重审的过程其实就是通过不断删改、打磨甚至改写、重写,使文本不断走向精细化、精致化的过程。在这方面,海歌兄投入了很多精力,他试图通过自我回望,避免思维方式的重复化、同质化。

在诗歌界,有些诗人和学者按照诗人的年龄及其作品的艺术特点,提出过青春写作、中年写作等概念。在坚持举办青春诗会的同时,《诗刊》社在10多年前开始举办“青春回眸”诗会,遴选年龄超过50岁而且不断创作出好诗的优秀诗人,共同探讨这个特殊年龄段的艺术感悟和诗歌创作。

10多年来,“青春回眸”诗会已经取得了丰硕的成果,成为《诗刊》社的又一个品牌活动。吴海歌的这部诗集恰好是他60岁之后的艺术收获,在年龄上介于中年写作和老年写作之间。我们可以看出,他对人生的感悟、思考,他的诗美发现、表达,似乎并没有老化之感,而是用一颗赤诚之心,反思曾经走过的路,具有浓郁的批判意味。

“内视镜”这个名字用得不错,其实是对自己的人生与创作的一次新的探索。他甚至在很多作品中思考生与死,从历史写到现实,从自然写到人,从空间写到时间,诗人意识到死亡是生命的必然,并敢于坦然面对。这是诗人由中年写作转向老年写作的一种预演,在那之后,海歌兄诗歌中的回望、重审、反思元素就越来越多,逐渐进入到另一个创作时期。

我相信,一个真正爱诗之人是不会停下对诗歌艺术的探索的。不过,我们又必须承认,随着年龄的不断增长,每个人都会在诗美感受力、语言敏锐性等方面逐渐出现钝化的情形。面对这种变化,如果还要继续写诗,诗人就有必要转换切入方式,另寻他途,比如在拓展深度、扩视物显大视野等方面投入更多的精力。

我猜测,海歌兄是不会在有生之年停下诗歌写作的,他一定会根据自己的情况,努力摸索新的诗路。我们期待他在诗歌的“老年”写作中为我们提供更多可资借鉴的艺术经验。

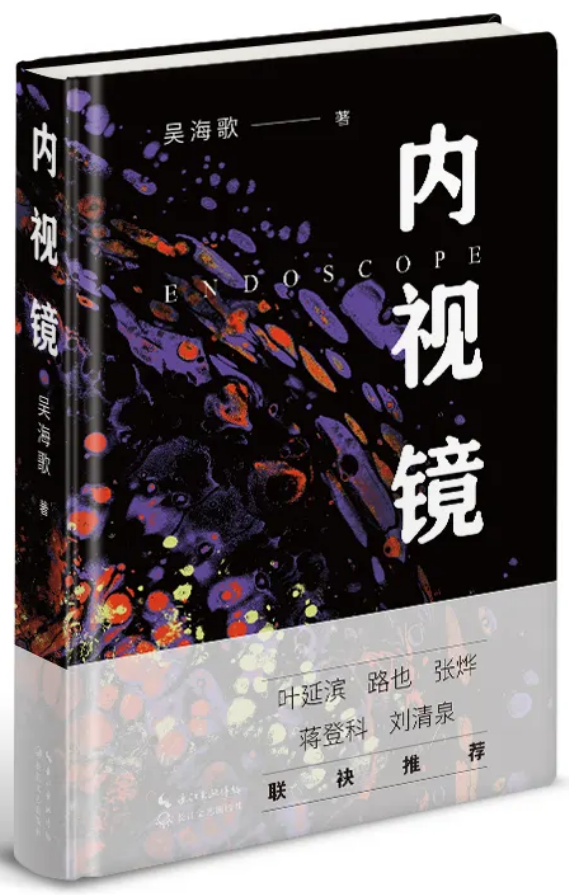

(《内视镜》,吴海歌著,长江文艺出版社,2024年6月)

作者简介

蒋登科,文学博士,中国作家协会会员,西南大学中国新诗研究所教授、博士生导师,重庆市作家协会副主席、中国诗歌学会常务理事等。

【未经授权,严禁转载!联系电话028-86968276】